17 décembre 2025

3 min

3 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

25 octobre 2024

Corps étranger nasal : souvent invisible au scanner mais vu et retiré par rhinoscopie

Parmi les affections nasales du chien et du chat, un corps étranger n'est pas la cause la plus fréquente, une tumeur, une rhinite chronique (rhinite lymphoplasmocytaire idiopathique) ou une maladie fongique, notamment, sont plus courantes. La présence d'un corps étranger entre toutefois dans le diagnostic différentiel, et il concerne jusqu'à 20 % des cas chez le chien et jusqu'à 10 % chez le chat.

Les signes cliniques sont rarement spécifiquement évocateurs de la nature de leur cause. Des examens complémentaires, d'imagerie en particulier, sont donc requis.

Une étude rétrospective s'est ainsi intéressée aux seuls cas de corps étranger nasal. Elle montre que si un scanner est bien souvent réalisé – intéressant du fait de la complexité anatomique des fosses nasales et des cornets nasaux – il passe souvent à côté du corps étranger.

Les auteurs de cette étude, d'un centre de référés britannique situé aux environs de Cambridge (Dick White Referrals), ont recensé 71 cas de corps étranger nasal diagnostiqués avec certitude sur une période de 13 ans (2010-2022) : 63 chiens et 8 chats, ce qui confirme la rareté de l'affection dans l'espèce féline, en lien probable avec des différences comportementales et anatomiques entre les deux espèces.

Leur premier objectif était de caractériser les paramètres morphologiques de l'animal et les signes cliniques associés à la présence du corps étranger. Les chiens concernés sont plutôt de jeunes adultes (1,7 à 5,9 ans, âge médian 3,8 ans), 36 chiennes et 27 mâles. Ils sont de divers races et format, mais souvent des épagneuls ou des terriers (races souvent actives à l'extérieur, mais populaires par ailleurs). Les chats sont plus âgés (9,4 ans en médiane) ; il s'agissait de 6 chattes et de 2 chats mâles. Ils avaient tous accès à l'extérieur.

Les chiens dolichocéphales, trouvés plus à risque dans d'autres études, étaient sous-représentés ici (6/63).

Dans près des deux tiers des cas chez le chien, l'animal avait été présenté en été (40/63), ce qui n'est pas une surprise, en lien avec des activités extérieures à cette saison, et la présence d'épillets. Il en est de même pour 3 des 8 chats.

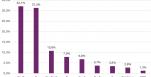

Les signes cliniques les plus fréquents sont des éternuements (63,5 % des chiens et 75 % des chats), et un jetage nasal (61,9 % des chiens et 62,5 % des chats). Une épistaxis – fréquente lors de tumeur – et/ou un stertor sont également communs. L'épistaxis n'est donc pas pathognomonique d'une lésion tumorale.

En large majorité, ce jetage est unilatéral. Il était bilatéral chez 5 chiens, et chez 1 seul chat.

Toutefois, les auteurs relèvent qu'une atteinte bilatérale ne permet pas d'écarter l'hypothèse d'un corps étranger, potentiellement situé au niveau du nasopharynx (ce qui était le cas ici chez 8 % des chiens et 25 % des chats).

Chez les chiens, les signes cliniques étaient présents depuis 7 jours en médiane avant leur prise en charge ; 14 ont été présentés dans les 24 heures suivant leur observation, et 17 dans les 1 à 7 jours.

Chez les chats en revanche, une atteinte chronique est fréquente (présentation au moins 15 jours après le début des signes cliniques) : chez 7 des 8 cas ici (contre 24/63 chiens). Ainsi, en médiane, les chats sont présentés 45 jours après la manifestation des premières anomalies cliniques. Mais il est possible que les signes et leur gravité soient détectés plus difficilement par le propriétaire, d'autant plus chez un chat qui vit beaucoup dehors.

Des examens d'imagerie ont été réalisés chez 42 chiens et 6 chats, un scanner notamment pour 37 chiens et 3 chats (soit 40 animaux au total, 56,3 %). Radiographie (3 chiens et 2 chats) ou IRM (2 chiens et 1 chat) sont moins fréquents.

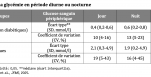

Et même si le scanner permet d'obtenir de nombreuses informations sur les anomalies de la cavité nasale (fosses et sinus), observées chez 32 des 37 chiens par exemple, il n'a permis ici de visualiser le corps étranger que dans 11 cas chez les chiens, soit moins de 30 %. Il a été vu en revanche chez les 3 chats.

Le scanner sous produit de contraste n'a pas amélioré la sensibilité de l'examen : tous les corps étrangers identifiés ont été vus sur les images pré-contraste, ce qui fait s'interroger les auteurs sur l'intérêt de prolonger l'examen sous contraste lorsqu'un corps étranger a été identifié. En tout état de cause, l'absence de visualisation d'un corps étranger au scanner ne permet pas d'en exclure l'hypothèse.

Les anomalies observées étaient, ici encore, unilatérales en large majorité. Le plus souvent, ce sont une accumulation liquidienne (34 cas), un épaississement de la muqueuse (29 cas), une destruction des cornets (26 cas). Dans 5 cas, les anomalies observées n'étaient pas localisées au même endroit que le corps étranger. Par ailleurs, une lymphadénopathie régionale était associée dans 35 cas.

L'IRM comme la radiographie ont aussi permis de visualiser des anomalies, mais pas le corps étranger non plus.

La rhinoscopie apparaît donc comme l'examen de choix lors de suspicion de corps étranger nasal. Elle permet de poser le diagnostic, et souvent de retirer aussi le corps étranger. Le scanner demeure évidemment d'intérêt pour rechercher une affection tumorale, entre autres.

Cette rhinoscopie était réalisée sous anesthésie générale. Chez les chats et certains chiens de petit format, l'exploration s'est limitée à la partie la plus rostrale de la cavité nasale.

La technique d'extraction du corps étranger par rhinoscopie dépend de multiples facteurs, dont la taille de l'animal, celle du corps étranger, sa localisation, l'habileté de l'opérateur… Le plus souvent, le corps étranger est saisi avec une pince et ramené par voie rétrograde via les narines. Le cas échéant, et sauf en cas de lésion de la lame criblée (3 cas ici chez des chiens), un lavage des cavités nasales est effectué en seconde intention.

Chez les chiens de l'étude, le corps étranger a pu ainsi être retiré dans 62 cas : 58 directement par rhinoscopie et 4 par lavage. Dans le dernier cas, il avait disparu à l'examen ultérieur de contrôle. À noter que pour 2 chiens, le corps étranger n'est devenu visible à la rhinoscopie qu'après lavage des cavités nasales.

Chez les 8 chats, le corps étranger a été visualisé, et retiré. Le taux de succès du retrait par rhinoscopie atteint donc 93 % (66/71).

Ces corps étrangers sont généralement de nature végétale (épillets en large majorité, morceau de bois…). C'était de la nourriture chez 2 chiens et une mouche chez un autre.

17 décembre 2025

3 min

3 min

16 décembre 2025

5 min

5 min

15 décembre 2025

3 min

3 min

12 décembre 2025

5 min

5 min

11 décembre 2025

9 min

9 min

10 décembre 2025

5 min

5 min