4 juillet 2025

3 min

3 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

14 avril 2021

L'amoxi, une vraie fausse première intention en Europe. Et l'amoxi-clav une vraie fausse seconde intention…

L'amoxicilline est d'abord et toujours, de loin, le premier antibiotique utilisé en médecine humaine. Ramené à la biomasse de la population humaine en Europe, les médecins en prescrivent pour 80 mg/kg chaque année, soit deux fois plus que les vétérinaires, à 40 mg/kg, toutes espèces animales confondues ! En France, l'amoxicilline, avec ou sans acide clavulanique, représente d'ailleurs les deux tiers (64 %) des traitements antibiotiques chez l'homme en ville et 55 % à l'hôpital. Devant de tels usages chez l'homme, la part des traitements des animaux dans la sélection des résistances chez l'homme est considérée comme « faible ».

Pourtant, peu, voire aucune mesure réglementaire, n'ont été prises en médecine humaine pour restreindre la prescription courante, même banale, de cet antibiotique portant classé comme critique par l'OMS, l'organisation mondiale de la santé. En médecine humaine, le classement d'un antibiotique comme critique n'est pas accompagné de vraie restriction d'emploi, tout du moins en France. C'est donc toujours vers les usages vétérinaires que des mesures sont préconisées pour tenter de restreindre l'usage de l'amoxicilline et, surtout, de son association avec l'acide clavulanique, aux cas où il ne serait pas possible d'utiliser une autre molécule moins critique.

Car l'amoxicilline, avec l'ampicilline historique, sont les premières pénicillines dont le spectre, jusque-là ciblé contre les Gram positif, s'étend aux entérobactéries et autres germes Gram négatif. L'association avec l'acide clavulanique n'augmente pas l'efficacité de l'amoxicilline seule mais élargit encore son spectre d'activité aux germes producteurs de certaines bêtalactamases. Mais les résistances à l'amoxicilline et, plus encore à l'amoxi-clav, préparent déjà le terrain à la sélection de bêtalactamases beaucoup plus problématiques : les résistances dites BLSE des entérobactéries aux plus récentes bêtalactamines à spectre élargi, notamment aux céphalosporines de dernières générations.

L'élargissement du spectre de l'amoxicilline est donc tout à la fois son point fort et désormais aussi son point faible. Car, les résistances des entérobactéries à l'amoxicilline, de plus en plus fréquentes, constituent déjà une première étape vers la sélection de résistances plus problématiques.

Dans ce contexte, le comité vétérinaire de l'Agence européenne du médicament (EMA) vient d'adopter la version finale de sa note de réflexion sur les aminopénicillines vétérinaires, l'amoxicilline (± acide clavulanique) et l'ampicilline, qui avait été mise en consultation en septembre 2018 (voir LeFil du 1er octobre 2018)..

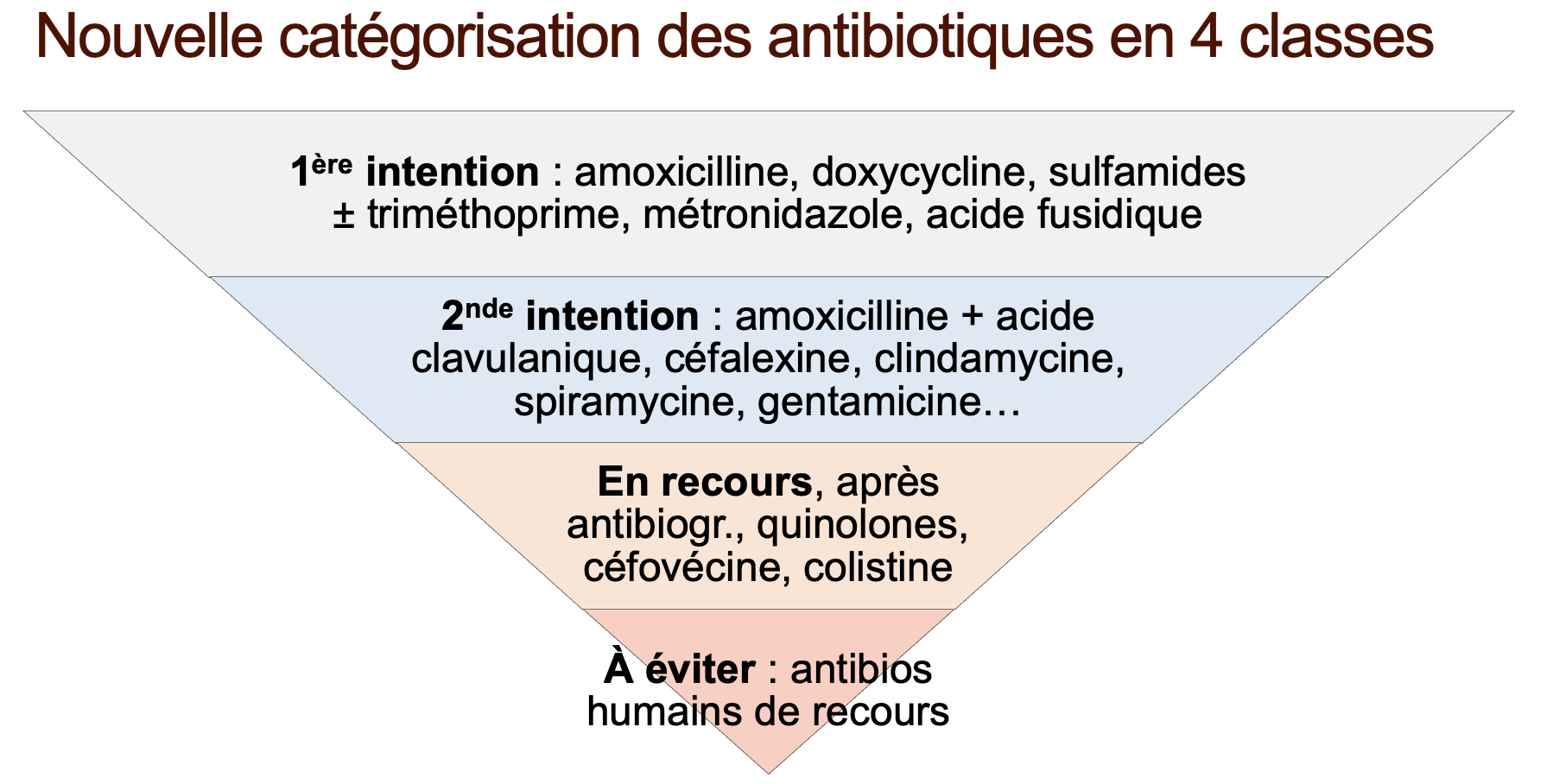

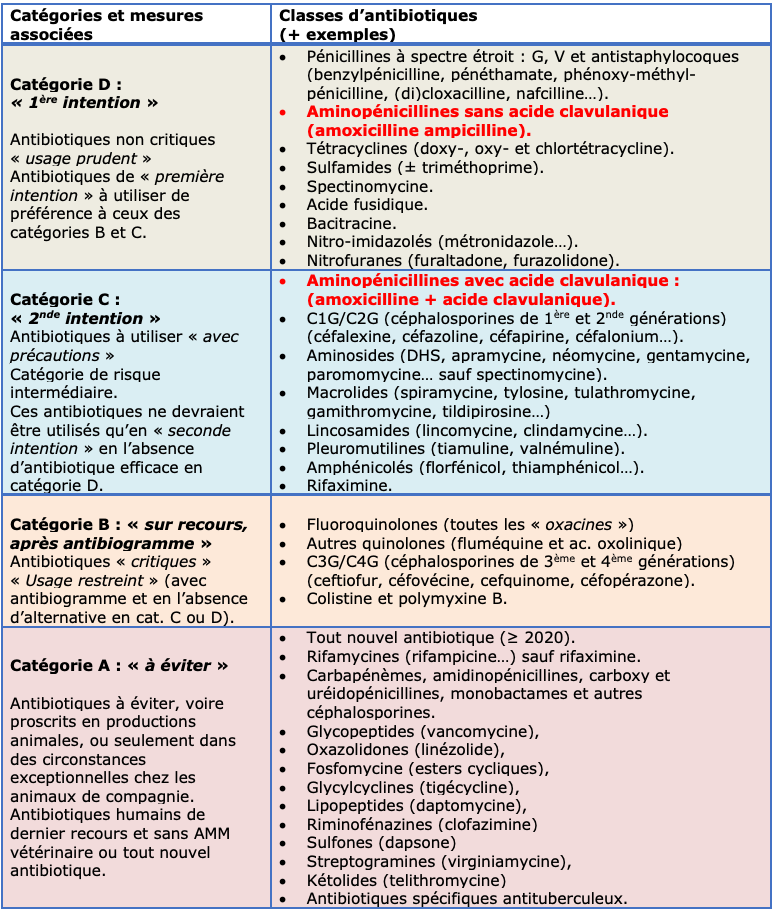

Mais, entre 2018 et 2021, une nouvelle catégorisation des antibiotiques a été instaurée en janvier 2020 en quatre niveaux : A (à éviter), B (à restreindre), C (2nde intention), D (1ère intention) (voir la figure principale, le tableau ci-dessous ou LeFil du 5 février 2020).

Pour les aminopénicillines, la note de réflexion de mars 2021 conserve donc la catégorisation de janvier 2020 avec toutefois quelques surprises sur le recours aux antibiogrammes.

Les aminopénicillines (ampicilline, amoxicilline) sans acide clavulanique sont dans la catégorie D des antibiotiques de première intention. Mais la note souligne qu'elles « ne sont pas dépourvues d'impact négatif sur l'émergence et la diffusion des résistances », en particulier par des co-sélections. Elles ne sont donc pas vraiment au même niveau de risque que les autres antibiotiques dits de première intention.

Il est donc explicitement recommandé de recourir en première intention d'abord aux pénicillines à spectre étroit (pénicillines G, V…) qui présentent un bien plus faible risque de sélection d'antibiorésistances, notamment conttre les entérobactéries.

Si des antibiogrammes suggèrent une efficacité des pénicillines à spectre étroit — notamment vis-à-vis d'un streptocoque ou d'un autre germe Gram positif —, elles devraient donc être utilisées avant de recourir à l'amoxicilline ou à l'ampicilline. Force est toutefois de reconnaître qu'aucune pénicilline à spectre étroit n'est vraiment facilement disponible et adaptée à un usage sur des animaux de compagnie.

Néanmoins, l'Agence européenne du médicament fait donc une distinction entre les différentes pénicillines classées dans la catégorie D (1ère intention) en établissant clairement une préférence pour celles à spectre étroit. Dans cette catégorie D, l'usage prudent des antibiotiques reste évidemment recommandé et devrait conduire à éviter les traitements « non nécessaires », sur « des longues périodes » ainsi que les « traitements collectifs lorsqu'un traitement individuel est réalisable ».

L'amoxicilline avec acide clavulanique (ou amoxi-clav) est classée dans la catégorie C des antibiotiques de seconde intention. Cette combinaison devrait donc être utilisée seulement quand l'amoxicilline seule ou un autre antibiotique de la catégorie D n'est pas efficace. Mais, pour recourir à un antibiotique de la catégorie C, il n'a pas été jugé nécessaire de le justifier par un antibiogramme contrairement aux antibiotiques plus critiques de la catégorie B (à restreindre).

Mais, pour l'amoxi-clav, le haut niveau de résistances des entérobactéries a conduit l'Agence européenne du médicament à recommander de justifier par un antibiogramme ce recours contre ces pathogènes Gram négatifs assez couramment isolés.

Les inscriptions de l'amoxicilline dans les antibiotiques dits de première intention (catégorie D) et de l'amoxi-clav dans ceux de seconde intention (catégorie C) ne nécessitent pas le recours à un antibiogramme préalable. Sauf que… les recommandations supplémentaires de cette note de l'Agence européenne du médicament conduisent à rendre ces antibiogrammes quasi-systématiques.

Les recommandations de l'Agence européenne du médicament ne sont toutefois pas contraignantes. Il n'y a aucune obligation pour les États membres de prendre dans leur droit national les mesures de restriction recommandées pour un antibiotique des catégories D ou C.

Il est donc peu probable que l'amoxicilline, avec ou sans acide clavulanique, soit rapidement inscrite dans la liste française des antibiotiques dont l'usage nécessiterait un antibiogramme obligatoire comme c'est le cas pour les céphalosporines de dernières générations et les fluoroquinolones.

Toutefois, ces recommandations risquent à l'avenir de faire leur apparition dans les RCP (résumes officiels des caractéristiques des produits) et les notices. L'Agence européenne du médicament prévoit d'y mentionner :

L'Agence souligne aussi que les posologies actuelles — souvent de l'ordre de 20 mg/kg/j pour l'amoxicilline — peuvent être insuffisantes contre les entérobactéries et les autres germes Gram négatif qui sont de moins en moins sensibles à ces pénicillines A. Pour minimiser aussi le risque de sélection de résistance du fait de doses trop faibles, les posologies devraient être augmentées a minima sur la base d'une analyse PK/PD (pharmacocinétique/pharmacodynamie). Même s'il n'est pas vraiment envisagé de refaire de nouveaux essais cliniques démonstratifs de la meilleure efficacité de doses plus élevées.

Cette révision des posologies des pénicillines A devrait même être inscrite dans les priorités de l'Agence européenne du médicament compte tenu « du risque pour la santé animale et la santé publique ». Dans la même perspective, les « breakpoints cliniques vétérinaires » devraient aussi être harmonisés pour une meilleure interprétation des antibiogrammes.

Les niveaux de résistances aux pénicillines A devraient aussi être suivis en Europe en productions animales comme chez les animaux de compagnie. Et L'impact sur la santé humaine du transfert des éléments génétiques mobiles de résistance (plasmides…) sélectionnés chez les animaux devrait être mieux étudié.

Nouvelle catégorisation 2020 des antibiotiques pour les usages vétérinaires

D'après EMA (janvier 2020).

4 juillet 2025

3 min

3 min

3 juillet 2025

5 min

5 min

2 juillet 2025

4 min

4 min

1er juillet 2025

4 min

4 min

30 juin 2025

3 min

3 min

27 juin 2025

4 min

4 min