25 septembre 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Oui ou non l'injection d'AINS en péri-opératoire est-elle sûre d'emploi ? La balance bénéfices/risques de ce traitement, relativement systématisé chez le chien et le chat dans le cadre de protocoles analgésiques multimodaux, n'est pas si simple à déterminer, par manque de données scientifiques. Une équipe d'universitaires américains (du département des sciences cliniques du Collège vétérinaire de l'État de Washington, à Pullman) ont analysé la bibliographie disponible autour du sujet. Les chercheurs livrent – et critiquent – aussi le point de vue actuel des anesthésistes, globalement en faveur de cette pratique.

Cette synthèse est à paraître dans Veterinary Anaesthesia and Analgesia. Encore en prépublication (non encore validé), le manuscrit est accessible librement en ligne.

Les chercheurs rappellent d'abord que les recommandations actuelles préconisent cette pratique : chez le chat, par exemple, les recommandations 2022 de l'ISFM sur la prise en charge de la douleur aiguë comprennent l'usage des AINS dès l'induction de l'anesthésie puis en postopératoire. Elles relèvent que les effets indésirables de ces molécules surviennent « lorsque les doses recommandées ou les intervalles d'administration ne sont pas respectés, ou en cas d'association avec des corticostéroïdes ». Chez le chien, une synthèse de la littérature publiée en 2013 conclut que « l'incidence globale des effets indésirables de ces médicaments ne peut pas être établie à partir des données de la littérature, bien que les estimations concernant les effets indésirables les plus graves suggèrent qu'ils surviennent à une très faible fréquence ».

Les auteurs s'interrogent : n'est-ce pas minimiser le risque d'effet indésirable de ces molécules ?

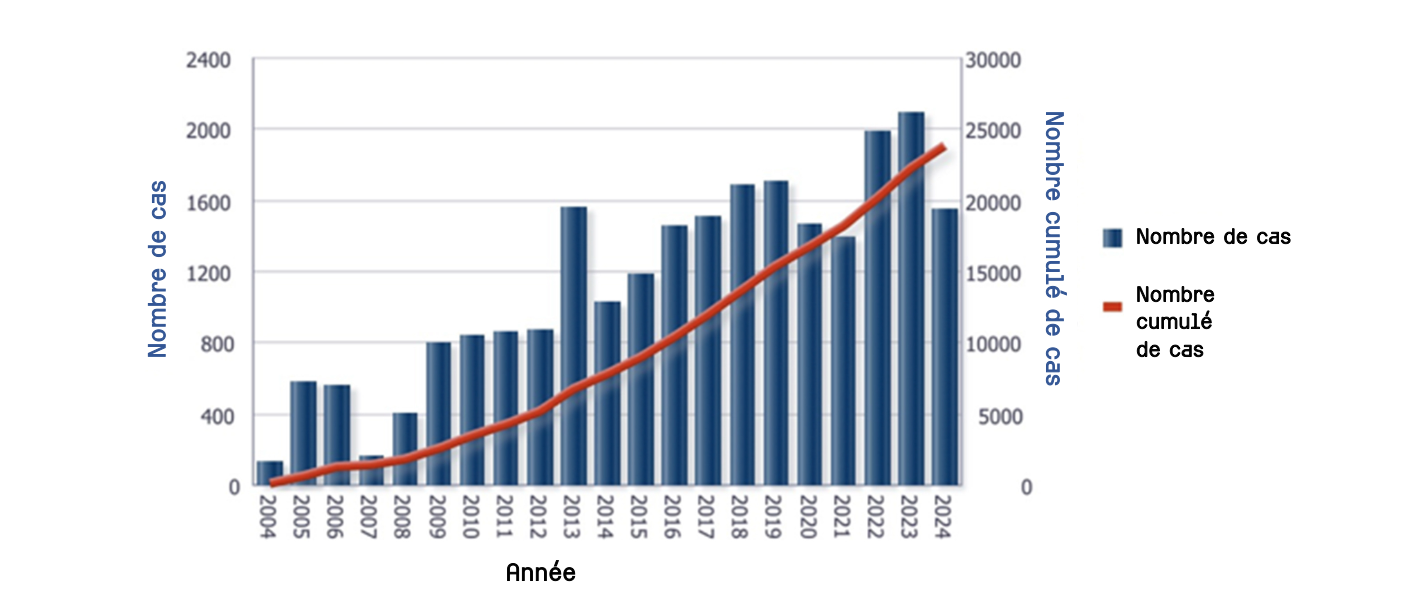

En effet, ils constatent que les données de pharmacovigilance semblent montrer que ces effets indésirables ne sont pas si rares. Le méloxicam est l'une des molécules les plus souvent utilisées pour l'analgésie péri-opératoire. Et les cas de pharmacovigilance remontées à l'Agence européenne du médicament (EMA) sont en augmentation depuis 2004 (voir figure ci-dessous). Ces cas concernent notamment les usages chez le chien et le chat, avec respectivement 700 et 900 cas environ d'altération de la fonction rénale rapportés sur la période. Au Royaume-Uni, le VMD (équivalent de l'Anses) estime que le risque d'insuffisance rénale secondaire à l'injection d'un AINS chez les carnivores domestiques atteint 0,09 %, avec un risque de mortalité associée de 0,07 %. Aux États-Unis, la notice des suspensions injectables de méloxicam avertit sur le risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA) lors d'administrations répétées chez le chat.

Les cas d'effets indésirables rénaux ne se limitent pas au seul méloxicam ; en revanche, l'administration orale de ces molécules est associée à des risques très inférieurs.

Nombre de cas de pharmacovigilance suite à l'administration de méloxicam remontés à l'EMA depuis 20 ans, toutes espèces confondues.

D'après Wun et al., Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2025.

°

Comme pour les autres médicaments, les données de pharmacovigilance restent limitées par le fait que les déclarations ne sont pas systématiques et que les effets indésirables peuvent ainsi être sous-estimés, mais également surestimées (déclarations plus systématiques pour un nouveau médicament, pour des effets indésirables graves, ou suite à la mise en œuvre d'une procédure de déclaration simplifiée…).

De leurs recherches sur les connaissances scientifiques actuelles, les auteurs concluent… qu'il est difficile de conclure. Le risque de lésions rénales aiguës associé aux AINS injectables, chez le chat surtout mais aussi chez le chien, est bien documenté, aux doses usuelles. Mais les études sont sporadiques, parfois menées sur des effectifs limités ou consistant en des séries de cas, ou leur objet ne ciblait pas particulièrement cette problématique (voir par exemple LeFil du 3 juin 2025).

Actuellement, l'ensemble de la « communauté des anesthésistes vétérinaires », c'est-à-dire diverses associations ou groupes d'experts, préconise l'utilisation de méloxicam par voie sous-cutanée chez les chats en péri-opératoire, y compris le jour de l'anesthésie. Ces recommandations s'appuient sur un manque de données fiables quant à sa néphrotoxicité, le fait qu'une insuffisance rénale préexistante ne peut pas être exclue dans les études rapportant des cas d'IRA postopératoires (même si les analyses préopératoires ne l'ont pas détectée), ou que l'hypotension ou une fluidothérapie inadéquate a pu favoriser les lésions rénales. Dans certains cas, l'IRA s'est manifestée après des administrations répétées (voie injectable ou relai oral).

Et pour ajouter à la complexité, les protocoles de traitement tels que spécifiés dans les notices d'utilisation des médicaments varient d'un pays à l'autre. En Europe par exemple, une injection unique de méloxicam (à 0,2 ou 0,3 mg/kg) est indiquée avant la chirurgie, suivie d'un relai oral au besoin. Mais en Australie, suite à l'injection unique ici aussi, la possibilité ou non d'un relai oral est contradictoire. Aux États-Unis, la notice spécifie de respecter une injection unique, sans injection ultérieure ni relai oral.

En outre, le délai à respecter avant une nouvelle injection, en cas de douleur persistante ou de nouvelle chirurgie par exemple, n'est pas précisé. Les auteurs regrettent que ces indications différentes ajoutent à la confusion, avec un risque de surdosage. Le relai oral s'effectue effectivement à un dosage inférieur (0,05 à 0,1 mg/kg). Or, en médecine humaine, des doses élevées d'AINS sont associées à un risque de néphrotoxicité.

Les auteurs de la synthèse sont globalement dubitatifs, voire contrariés, face à ce risque de lésions rénales aiguës, qu'ils considèrent mésestimé. Ils proposent ainsi de conserver un usage prudent de ces molécules, de les administrer plutôt en fin d'anesthésie (phase à moindre risque d'hémorragie et d'hypotension) en veillant à la qualité de la fluidothérapie pour maintenir la perfusion rénale, et de développer des protocoles alternatifs.

Parmi ceux-ci figure essentiellement le recours aux morphiniques, qu'ils suggèrent de tester versus AINS dans le cadre des extractions dentaires par exemple, courantes chez le chat. L'effet anti-inflammatoire des AINS est en effet recherché dans ces interventions en traitement de la douleur post-chirurgicale. Mais selon eux, l'effet d'agonistes partiels des récepteurs mu (butorphanol, buprénorphine), voire d'agonistes complets (méthadone, fentanyl), est à lui comparer. Le bénéfice des AINS injectables dans le cadre de protocoles multimodaux serait également à préciser. L'usage des AINS oraux, y compris le méloxicam chez les chats, apparaît en revanche sans risque rénal particulier, y compris dans le contexte d'une maladie rénale chronique.

Enfin, de nouvelles études évaluant précisément ces risques, et notamment le risque d'insuffisance rénale subclinique, permettraient d'améliorer les pratiques.

25 septembre 2025

4 min

4 min

24 septembre 2025

4 min

4 min

22 septembre 2025

4 min

4 min

19 septembre 2025

4 min

4 min

18 septembre 2025

3 min

3 min