1er juillet 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Le prurit est un mécanisme réflexe de défense, défini comme une sensation provoquant une réaction spécifique de grattage Chez le chien, il se manifeste aussi par des frottements, un léchage excessif et des signes subtils tels que l'alopécie auto-induite ou le prurit non-lésionnel. Une physiopathologie complexe se cache derrière ce comportement, et n'est pas entièrement élucidée. Une revue canadienne récente fait l'état des lieux des connaissances à ce sujet.

Le prurit et la douleur empruntent des voies similaires, ce qui explique pourquoi la douleur provoquée par le grattage peut soulager le prurit. Certaines études ont cependant conclu à l'existence de voies neuronales spécifiques. Certaines fibres de type C, mécaniquement insensibles, sont par exemple excitées par une substance prurigineuse telle que l'histamine. Des récepteurs transmembranaires sur les neurones afférents au prurit ont aussi été spécifiquement associée à la perception du prurit, ainsi que des neurotransmetteurs centraux, comme le gastrin-releasing peptide (GRP). L'ensemble des résultats suggère que les nocicepteurs peuvent émettre à la fois des signaux de prurit et de douleur, expliquant pourquoi le prurit est parfois douloureux.

Deux voies neurophysiologiques distinctes existent : l'une implique des neurones afférents primaires stimulés par l'histamine, l'autre dépend de l'activation de nocicepteurs cutanés et est indépendante de l'histamine. Le prurit démarre par la stimulation des pruricepteurs cutanés par des éléments de l'environnement (allergènes et substances pruritogènes). Les pruricepteurs sont des fibres afférentes primaires (fibres C non myélinisées) qui relaient la sensation vers la moelle épinière. Le signal atteint ensuite le thalamus dont l'activation varie en fonction des neurones activés (histaminergiques ou non histaminergiques). L'interprétation du signal dans le thalamus aboutit enfin à la réponse motrice, le comportement de grattage.

La physiopathologie du prurit varie en fonction du type de prurit : aigu, chronique, neurogène, neuropathique, pruritoceptif ou psychogène.

Un prurit aigu consécutif à une agression épidermique entraîne l'activation des terminaisons nerveuses sensorielles des pruricepteurs. De nombreuses substances pruritogènes (surtout l'histamine mais aussi des cytokines, protéases et chimiokines) sont alors libérées. L'histamine se lie aux récepteurs H1 et H4 sur les terminaisons nerveuses histaminergiques. Les médiateurs inflammatoires libérés dans la peau visent à contrôler l'agresseur et à réparer l'épiderme agressé.

Chez le chien, le prurit chronique est généralement secondaire à des maladies cutanées inflammatoires, et la dermatite atopique canine (DAC) est une cause majeure de prurit chronique.

Parmi les cytokines libérées lors de DAC, la TSLP, l'IL-4, l'IL-13, l'IL-31 et l'IL-33 jouent un rôle essentiel. La plupart de ces cytokines sont associées à une cascade immunitaire de type 2 (T helper 2, Th2). L'IL-31 fait l'objet d'une grande attention : elle est principalement produite par les cellules Th2 mais d'autres cellules inflammatoires (comme les macrophages) peuvent également l'exprimer. Le prurit résulte de la fixation de l'IL-31 sur son récepteur sur les neurones sensoriels, activant alors les voies de la Janus kinase et du signal transducer and activation of transcription (JAK-STAT).

Le prurit chronique peut induire une sensibilisation neuronale périphérique qui modifie le degré de sensibilité au prurit. Ce phénomène n'est pas bien décrit chez le chien mais il est observé chez des patients humains qui souffrent d'alloknèse : un stimulus non pruritogène est alors perçu comme prurigineux. Suite à l'exposition chronique aux médiateurs inflammatoires, des modifications sont observées dans la peau (telle que l'augmentation du nombre de prurirécepteurs intraépidermiques et de mastocytes) qui conduisent à une diminution du seuil de perception du prurit.

La sensibilisation centrale, elle, est due à une affection prurigineuse intense et prolongée qui entraîne une modification de la transmission du signal pruritogène dans la moelle épinière et le tractus spinothalamique, ainsi que la production accrue de certains neurotransmetteurs par les neurones médullaires activés. Un dysfonctionnement du contrôle inhibiteur du prurit (suite au grattage par exemple) dans la moelle épinière est également observé : moins de neurotransmetteurs inhibiteurs sont sécrétés par les neurones. Des changements spécifiques dans les zones cérébrales liées au prurit sont également observés chez les patients souffrant de prurit chronique.

Une bonne compréhension de la physiopathologie du prurit aide le clinicien à choisir la bonne approche thérapeutique. Les antihistaminiques seront par exemple peu efficaces lors de DAC, puisque la sensation est principalement conduite par des neurones non histaminergiques.

Les crèmes, pommades, gels ou sprays contenant des glucocorticoïdes sont les topiques les plus efficaces pour contrôler le prurit car les glucocorticoïdes sont des médicaments de choix contre le prurit d'origine inflammatoire. Même si formulations topiques entraînent moins d'effets secondaires que les glucocorticoïdes systémiques, les conséquences potentielles d'une utilisation à long terme doivent être surveillées.

Lorsqu'une administration chronique est nécessaire, un inhibiteur topique de la calcineurine, comme le tacrolimus à 0,1 %, s'envisage en alternative. Il faut cependant 7 à 10 jours avant que les effets bénéfiques n'apparaissent.

L'utilisation d'un topique est cependant souvent difficile à cause de la nature du pelage, surtout si de grandes surfaces doivent être traitées.

Divers traitements systémiques sont à la disposition des vétérinaires pour traiter le prurit.

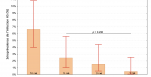

Les anticonvulsivants, en particulier la gabapentine ou la prégabaline, représentent des options thérapeutiques si une sensibilisation centrale ou un prurit neurologique est suspecté. Les antidépresseurs, agissant par inhibition de la recapture de la sérotonine (comme la fluvoxamine, la fluoxétine) peuvent soulager un prurit psychogène. L'amitriptyline, un antidépresseur tricyclique, permet de faire baisser le prurit d'environ 50 % chez un tiers des chiens.

Chez l'homme, les antagonistes des récepteurs μ-opioïdes (MORA), par exemple la naltrexone, et les agonistes des récepteurs κ-opioïdes (KORA), par exemple la nalfurafine, ainsi que le butorphanol (avec des propriétés MORA et KORA) sont utiles pour contrôler les démangeaisons causées par divers troubles prurigineux, en particulier lors de maladies systémiques.

Les antagonistes des récepteurs de la neurokinine-1 (NK-1), utilisés pour leurs propriétés antidépressives, anxiolytiques et antiémétiques, ont également démontré une certaine efficacité contre le prurit.

Les troubles prurigineux chroniques affectent fortement la qualité de vie des chiens et une meilleure compréhension des différents mécanismes impliqués permettra probablement de développer de nouveaux traitements. En attendant, il est indispensable d'informer les propriétaires que divers traitements sont disponibles pour aider à contrôler le prurit.

L'Académie canadienne de dermatologie vétérinaire (ACDV) a réalisé plusieurs vidéos (en français) pour sensibiliser les propriétaires aux démangeaisons de leurs animaux de compagnie. Elles sont disponibles sur son site.

1er juillet 2025

4 min

4 min

30 juin 2025

3 min

3 min

27 juin 2025

4 min

4 min

26 juin 2025

4 min

4 min

25 juin 2025

6 min

6 min

24 juin 2025

4 min

4 min