12 décembre 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

12 juillet 2022

L'intoxication au chloralose du chat reste de très bon pronostic

Autorisés en Suède en 2013, les rodenticides à base de chloralose ont finalement été interdits à la vente au grand public dès la fin 2019. L'observation de nombreux cas d'intoxication accidentelle de chats y a contribué : des cliniciens et chercheurs de l'université d'Uppsala publient les résultats d'une étude sur plus de 100 cas (en libre accès dans le JFMS). Les résultats préliminaires de leurs travaux avaient pesé dans la balance dans la décision des autorités suédoises de réviser la réglementation et limiter l'accès à ces produits. S'en est suivi, écrivent les auteurs, d'une diminution « rapide et substantielle » du nombre de cas d'intoxications félines.

Le chloralose (ou alphachloralose) n'est pas un anticoagulant, il agit sur le système nerveux central et la consommation des appâts entraîne une mort rapide des rongeurs. La molécule est ou était également utilisée comme avicide (contre les corvidés en particulier), les oiseaux intoxiqués devenant une proie facile pour leurs prédateurs, dont les chats. Il peut aussi s'utiliser à faibles doses comme sédatif ou anesthésique dans le cadre de la recherche chez les animaux de laboratoire.

Les 103 cas inclus dans cette étude rétrospective ont été diagnostiqués à l'hôpital vétérinaire universitaire d'Uppsala, entre janvier 2014 et février 2020. En très large majorité, les chats ont été présentés entre septembre et avril, durant des périodes où les dératisations sont sans doute plus fréquentes.

L'intoxication au chloralose est généralement suspectée au regard des signes cliniques présentés, du contexte de leur apparition (soudaine, chez un animal qui a accès à l'extérieur, potentiellement exposé…) et de l'exclusion des autres causes possibles. À noter que le chat ne consomme généralement pas l'appât lui-même, mais l'animal qui l'a consommé.

Ici, pour 25 chats (ceux présentés en fin d'étude, entre octobre 2019 et février 2020), des analyses toxicologiques ont permis de détecter la présence de chloralose dans le sang, confirmant ainsi le diagnostic avec certitude dans tous les cas. En pratique courante, de telles analyses (sur sang ou urine) ne sont pas effectuées. Dans le cadre de l'étude, face à une très forte augmentation de l'incidence des cas à l'automne 2019, une technique d'analyse quantitative par chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse (méthode HPLC-MS/MS) a spécifiquement été développée, validée et utilisée.

Les mêmes analyses ont été effectuées chez un groupe témoin de 19 chats, pris en charge au centre hospitalier sur la même période : 9 avec et 10 sans signes cliniques neurologiques, tous ayant accès à l'extérieur mais pour lesquels une suspicion d'intoxication au chloralose n'a pas été retenue. La présence de chloralose n'a été identifiée chez aucun.

Sur le plan clinique, les principaux signes sont une ataxie et des tremblements, une atteinte des nerfs crâniaux à l'examen neurologique (altération de la vision en particulier), une hyperesthésie, une bradycardie, une somnolence, un changement de comportement.

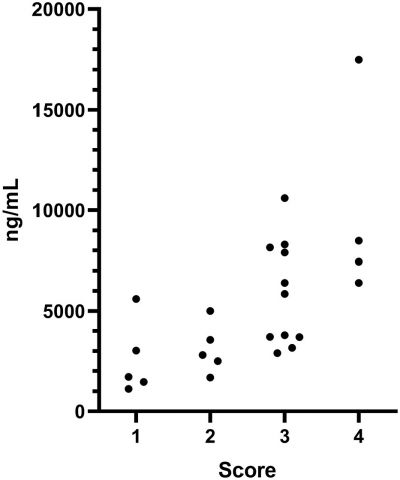

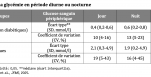

Un score clinique de gravité, allant de 1 (atteinte légère, pour un chat ambulatoire ne présentant que quelques légers signes cliniques) à 4 (très grave, pour un chat présentant de nombreux signes, incluant un coma ou des convulsions par exemple) était associé à chaque cas.

La répartition des 25 cas confirmés par l'analyse de sang est la suivante :

Et les résultats montrent que le score clinique est significativement associé à la concentration sérique en chloralose : plus la quantité consommée est importante, plus l'atteinte clinique est grave (voir graphique en illustration principale).

La répartition des 78 autres cas est la suivante :

Selon les auteurs, la fréquence des signes et la gravité globale de l'atteinte sont inférieures à celles précédemment rapportées, dans d'autres travaux d'étude. Dans ce groupe toutefois, 9 chats ont été euthanasiés sans tentative de traitement, à la demande du propriétaire.

Il n'existe pas d'antidote au chloralose, ni de traitement spécifique. La prise en charge repose donc sur un traitement symptomatique et de soutien (fluidothérapie, réchauffement en cas d'hyperthermie, réduction des stimuli extérieurs comme le bruit ou la lumière, anticonvulsivant lorsque nécessaire, etc.). À l'exception des chats euthanasiés d'emblée, tous les chats ont survécu, parmi les cas suspectés comme confirmés.

Pour ces derniers, l'hospitalisation est restée de courte durée, de 24 heures en médiane et de moins de 48 heures pour tous les chats sauf un seul. Aucun lien entre cette durée et le score de gravité n'est observé.

Les auteurs relèvent ainsi que le pronostic est très favorable, avec un traitement précoce approprié, même lorsque les troubles sont initialement graves. Une telle intoxication entre donc dans le diagnostic différentiel chez un animal présentant des troubles nerveux d'apparition soudaine, sans historique connu de traumatisme. Sa suspicion et ainsi sa prise en charge sont particulièrement importantes face à d'autres hypothèses diagnostiques dont le pronostic bien plus sombre peut amener à une décision d'euthanasie.

Le chien (ou l'homme) peut également présenter une intoxication au chloralose, mais il est moins sensible que le chat, pour lequel la dose minimale létale est bien inférieure (100 mg/kg versus 600 à 1000 mg/kg pour l'espèce canine, et plus de 1000 mg/kg pour l'espèce humaine).

12 décembre 2025

5 min

5 min

11 décembre 2025

9 min

9 min

10 décembre 2025

5 min

5 min

9 décembre 2025

4 min

4 min

8 décembre 2025

5 min

5 min

5 décembre 2025

3 min

3 min