18 juillet 2025

6 min

6 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

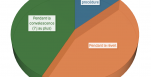

« Malgré la généralisation de la vaccination […], le parvovirus canin représente encore l'une des principales causes de gastro-entérite aiguë et de mortalité chez les chiots ». Des vétérinaires universitaires se sont donc penchés sur les explications de ce phénomène, et résument leurs conclusions dans un article publié (en libre accès) dans le dernier numéro de la revue scientifique Veterinary Microbiology. Les cas où la réponse vaccinale est inopérante, qui apparaissent comme des « échecs vaccinaux », laissant l'animal sensible au virus, ont en effet plusieurs origines possibles, à commencer par la diversité des souches sauvages circulantes (voir schéma en illustration).

Plusieurs variants antigéniques du parvovirus de type 2 (CPV-2), l'agent en cause, circulent en effet :

La souche originale, utilisée dans la formulation de vaccins, « ne circule plus sur le terrain ». Pour certains virologistes, ses trois variants appartiennent à un même clade (taxon) au plan phylogénétique (le CPV-2a). Mais cette affirmation « ne fait pas consensus ».

Sauf exception, les vaccins administrés sont des vaccins vivants atténués. Et les souches vaccinales utilisées sont des virus CPV-2 ou CPV-2b. Il est donc envisageable que l'immunité conférée ne soit pas totalement efficace contre l'ensemble des souches sauvages circulantes. Des cas cliniques le suggèrent, mais cela reste à évaluer précisément car le plus souvent, il s'agit de chiots chez qui le protocole de primo-vaccination n'était pas achevé. Et plusieurs études attestent au contraire l'existence d'une protection croisée entre les diverses souches du virus.

Une réversion à la virulence des souches vaccinales est également une hypothèse théoriquement possible, « mais n'a jamais été confirmée ici comme une cause d'échec vaccinal ».

De même, un défaut de fabrication d'un lot de vaccin, une situation « jamais documentée pour les vaccins CPV », serait potentiellement à l'origine d'une mauvaise réponse. Idem en cas de conservation inappropriée du vaccin (stockage à une température trop élevée, interruption de la chaîne du froid lors du transport), qui pourrait inactiver le vaccin. Mais cette hypothèse est très peu probable ici, compte-tenu de la très grande résistance bien connue du parvovirus dans le milieu extérieur…

Il est documenté que les virus vaccinaux se multiplient dans l'organisme des chiots vaccinés, y compris en présence d'anticorps maternels. Toutefois, l'interférence avec les anticorps maternels demeure la principale cause d'une insuffisance dans la réponse à la vaccination. Selon les auteurs de l'analyse, les solutions pour y remédier peuvent ou pourront à l'avenir reposer sur un titrage de ces anticorps, afin d'optimiser le schéma vaccinal, sur le recours à des vaccins surtitrés, ainsi que sur le développement de vaccins administrés par d'autres voies que la voie parentérale (voies locales : orale, intranasale).

Bien sûr, des défauts d'immunisation peuvent survenir lorsque la vaccination n'est pas effectuée correctement, en ce qui concerne notamment la préparation de la suspension vaccinale, la dose ou la voie d'administration, le protocole suivi, etc. Mais il ne s'agit pas d'échec vaccinaux à proprement parler.

Enfin, certains animaux ne répondent pas à la vaccination. Au-delà de leur âge (avancé) ou leur état général au moment de la vaccination (statut sanitaire, nutritionnel ou immunitaire dégradé), des paramètres génétiques peuvent être en cause, expliquant une non-réponse systématique à la vaccination : à la primovaccination puis aux injections de rappel. De tels cas sont documentés chez l'Homme. Le rottweiler et le doberman seraient des races plus à risque. Mais leur éventuelle prédisposition ainsi que l'origine génétique exacte du phénomène restent à déterminer.

Selon les auteurs de cette revue, outre l'insuffisance de la réponse vaccinale au plan individuel, les paramètres s'opposant à une éradication de la parvovirose canine sont une couverture vaccinale trop faible à l'échelle de la population de chiens (plutôt dans les pays défavorisés) qui entretient la persistance de la maladie, la grande résistance du virus dans le milieu extérieur (et aux désinfectants) et l'existence de réservoirs au sein de la faune sauvage. Ainsi, « pour le moment, nous sommes loin de l'éradication de la maladie » !

18 juillet 2025

6 min

6 min

17 juillet 2025

4 min

4 min

15 juillet 2025

6 min

6 min

11 juillet 2025

4 min

4 min

10 juillet 2025

5 min

5 min

9 juillet 2025

4 min

4 min