11 juillet 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Des chevaux en bonne santé meurent encore, de manière inattendue, du fait d'une anesthésie générale - « en majorité à cause de fractures pendant leur convalescence », mais en moyenne, ce événement est moins fréquent qu'il y a 20 ans. C'est ce qui ressort de l'analyse d'une base de données confidentielle documentant plus de 47 000 anesthésies générales (AG) sur chevaux et poneys, à l'échelle de 28 pays, publiée par ses spécialistes européens (Espagne, Suisse, Royaume-Uni).

L'enquête confidentielle sur les décès équins périopératoires 2 (CEPEF2), qui a été publiée en 2002, restait jusque-là « la plus grande étude de cohorte observationnelle, prospective et multicentrique » sur ce type d'événements. Elle prenait en compte les décès survenus jusque 7 jours après l'AG, et comprenait les données de 41 824 chevaux., et identifiait une fréquence moyenne de décès de 1,9 %. Elle montrait aussi que l'halothane était un facteur de risque (corrigé depuis, puisque ce gaz a disparu des protocoles anesthésiques), le fait d'être âgé, d'avoir un processus de réparation osseuse en cours ou d'être opéré hors des horaires classiques d'ouverture. Ces auteurs ont mis en route la collecte de données pour une nouvelle version de l'enquête, baptisée CEPEF4, en 2020, sous la tutelle de l'association des vétérinaires anesthésistes (AVA).

Le protocole de l'enquête est conforme aux exigences relatives aux suivis de cohorte prospective, et visait à inclure au moins 45 000 chevaux, pour pouvoir se comparer aux données de CEPEF2. Le questionnaire pour chaque intervention comprenait 249 variables, du signalement du cheval (ou poney) au descriptif du décès éventuel (jusque 7 jours après l'AG), en passant par le protocole anesthésique, le déroulement de l'AG… Plusieurs étapes de validation des données ont été mises en place (y compris correction d'erreurs/élimination de rapports). Comme pour CEPEF2, les interventions ont été distinguées selon qu'il s'agissait ou non de coliques. Le terme de coliques comprend ici à la fois les interventions d'urgence liées à des coliques, mais aussi les césariennes et les éclatements de vessie. Pour la survie à 7 jours, chaque cas a été classifié en :

Leurs deux hypothèses principales des auteurs sont :

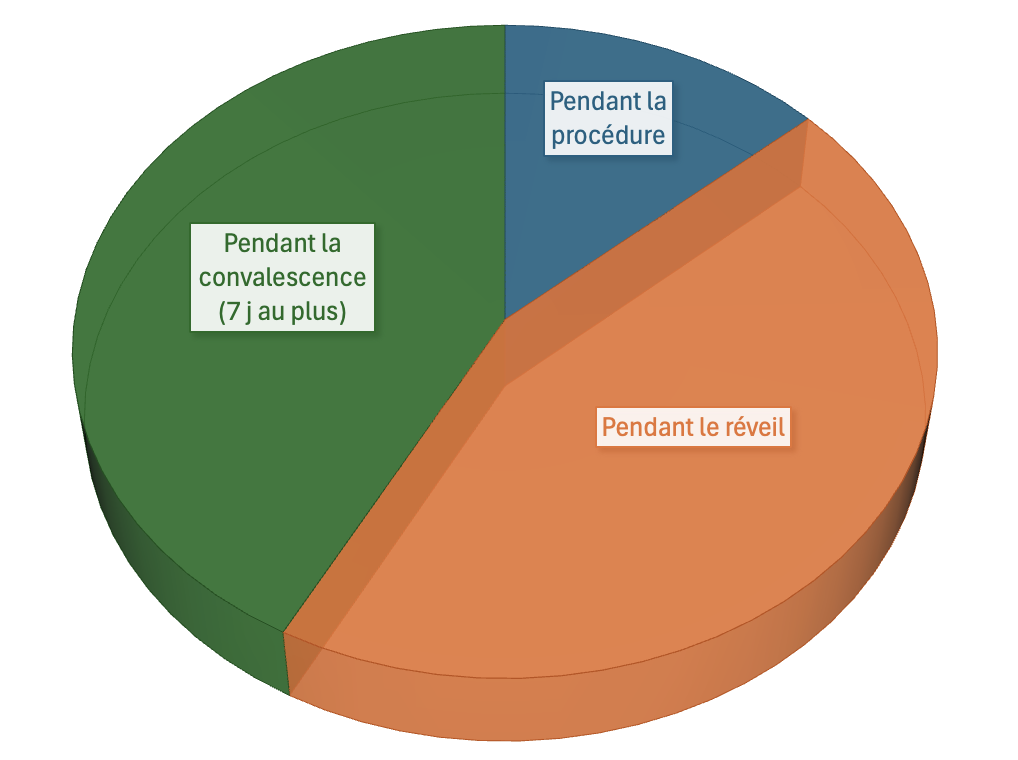

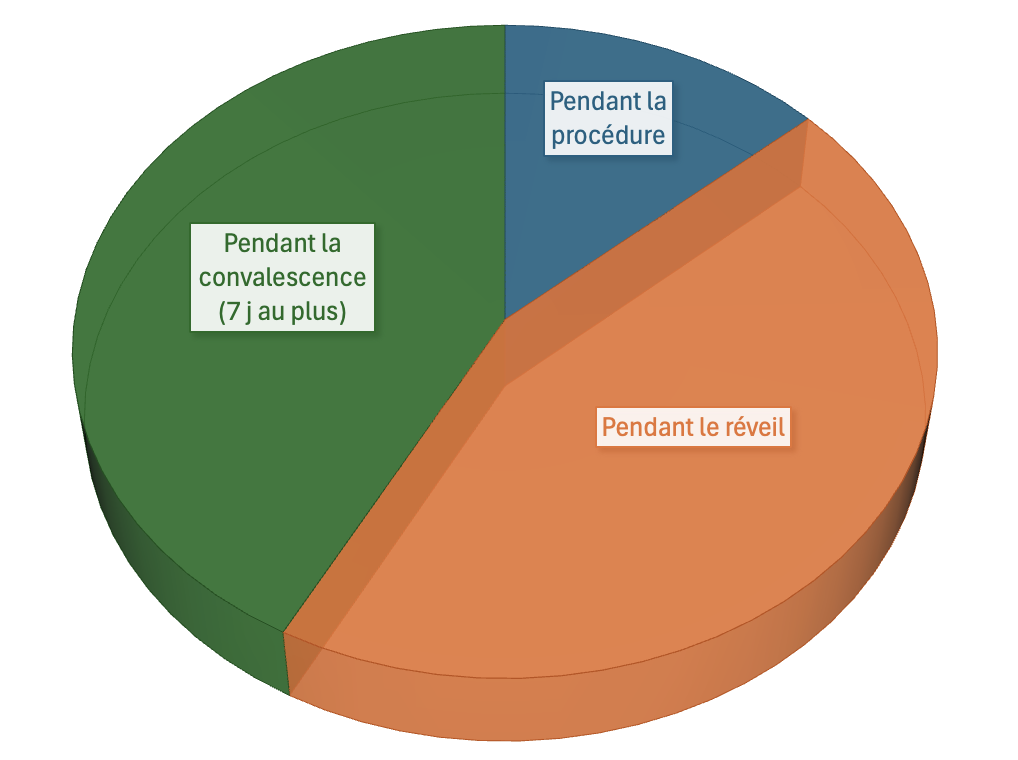

Entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2023, les données de 93 centres vétérinaires, dans 28 pays (sur quatre continents), pour un total de 47 396 AG, ont été incluses dans l'enquête. Le taux moyen de décès est de 1,2 %, ce qui est un net recul par rapport à l'enquête publiée en 2002 (pour rappel : 1,9 %). La majorité des décès se produit pendant le réveil (voir l'illustration principale). S'y ajoutent 5,6 % d'euthanasies – près de trois sur quatre (73 %) se produisent pendant la semaine suivant l'AG.

Parmi les 7 598 chevaux dont l'intervention était classifiée en coliques, il y a eu un taux de décès de 4,2 % (et 27,2 % d'euthanasiés). Par rapport à l'étude de 2002, il y a là aussi un recul (7,8 % de décès à l'époque). Pour les auteurs, « les améliorations dans la gestion péri-opératoire des coliques peuvent avoir contribué à cela, à la fois pour les soins initiaux par le praticien qui réfère et par les traitements spécialisés dans les hôpitaux de référence ». Plus du tiers (38 %) de ces décès ont eu lieu en réveil. Toutefois, près du tiers des cas “coliques” ont été euthanasiés, ce qui n'est pas significativement différent de 2002 (un quart). Sur les près de 40 000 chevaux avec AG pour un motif autre, le taux de décès était de 0,6 % (et 1,4 % d'euthanasies), là encore en recul par rapport à 2002 (0,9 %). Dans ces cas, près d'un décès sur deux (48,5 %) est survenu pendant le réveil. Le premier motif est une fracture (36 %), devant les complications abdominales (18 %), les complications nerveuses ou neuropathies (13 %) et les arrêts cardiaques (11 %). Les auteurs soulignent qu'en 2002, les arrêts cardiaques représentaient un tiers de ces décès, et que ce gain est probablement attribuable à l'abandon de l'halothane. La publication détaille aussi les protocoles d'induction/anesthésie et le niveau de monitoring de l'AG.

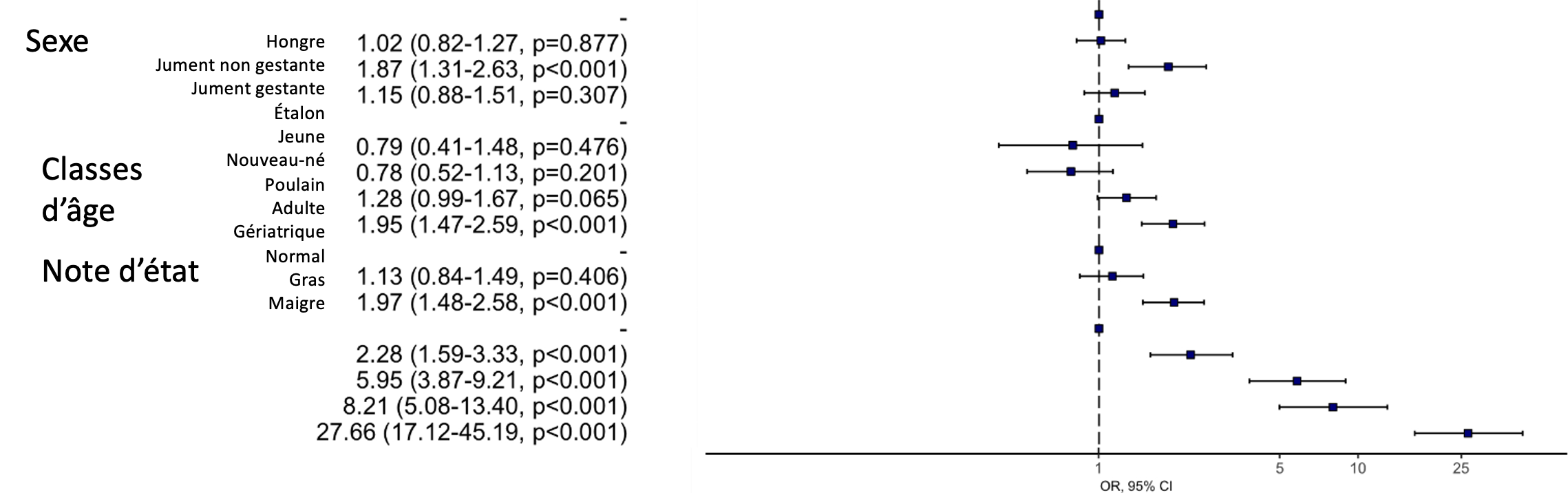

Lorsqu'ils analysent leurs données par le filtre d'une régression logistique multivariée, les auteurs observent que :

Facteurs de risque de décès dans les 7 jours suivant l'intervention, identifiés dans l'étude CEPEF4, par analyse de régression multivariée. Pour qu'un paramètre soit significativement associé à un sur-rique de décès (ou un niveau de protection significatif), il faut que son intervalle de confiance ne comprenne pas la valeur 1. Gozalo-Marcilla et coll., 2025.

Les auteurs mettent en exergue que la réduction du taux de mortalité observé par rapport à 2002 « est rassurante et suggère que de nouveaux médicaments et protocoles d'anesthésie, de nouvelles techniques chirurgicales, les améliorations de la gestion péri-opératoire combinées à une surveillance et un soutien plus complets de la fonction cardiopulmonaire pourraient en être responsables ». Ils confirment vérifier leurs deux hypothèses de départ, puisqu'ils ont identifié « des facteurs susceptibles d'influencer la prise de décision clinique et d'améliorer la sécurité des patient », qu'une analyse plus poussée des données collectées, annoncée comme en cours, permettra de préciser.

11 juillet 2025

4 min

4 min

10 juillet 2025

5 min

5 min

9 juillet 2025

4 min

4 min

8 juillet 2025

6 min

6 min

7 juillet 2025

4 min

4 min