29 août 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

10 juillet 2025

Encéphalite à tiques en France : une extension « préoccupante »

En France, le virus de l'encéphalite à tiques (TBEV) est en extension géographique, mais « la complexité de l'écologie des tiques et de l'épidémiologie de la TBE rend difficile de considérer le changement climatique comme la seule cause de l'augmentation de [cette] infection humaine ». C'est ce qui ressort d'un avis de l'Anses et du rapport d'expertise collective sur le sujet, publiés en ligne début juillet.

Ce volumineux document, qui comprend 39 pages de références bibliographiques, aborde de nombreux aspects du virus, de sa bio-écologie, sa transmission, ses vecteurs (Ixodes ricinus et Dermacentor reticulatus en France), l'évaluation économique du fardeau sanitaire que l'infection représente, sa détection chez les animaux et leurs produits, les pratiques d'élevage et facteurs de risque d'introduction du virus dans les élevages caprins français ou encore l'évaluation de l'exposition humaine au TBEV par voie alimentaire. Il abrode en particulier l'épidémiologie descriptive de la TBE en France. Car, « comparée à d'autres pays européens, la France est un pays à faible incidence d'infections à TBEV » rappellent les experts.

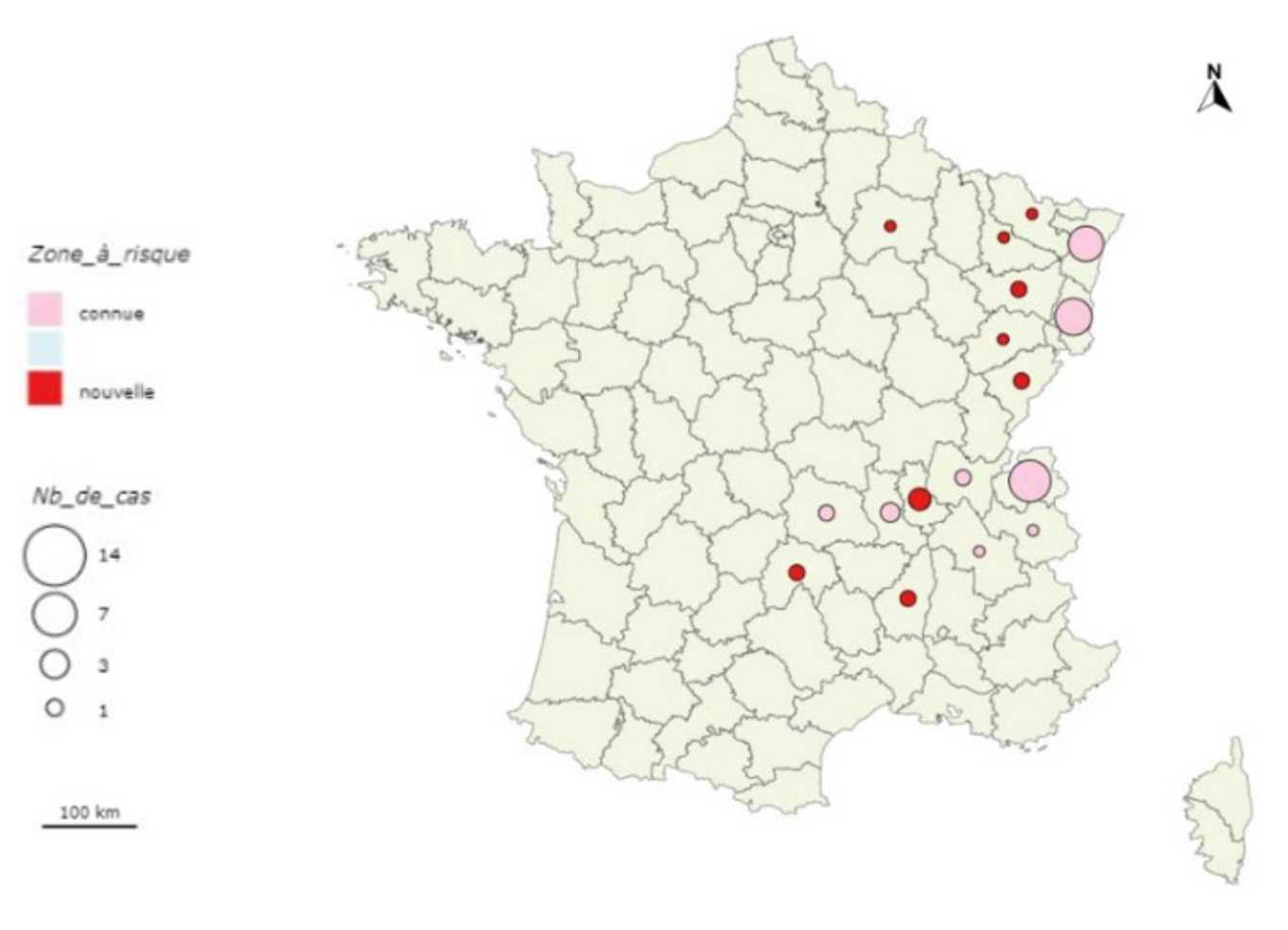

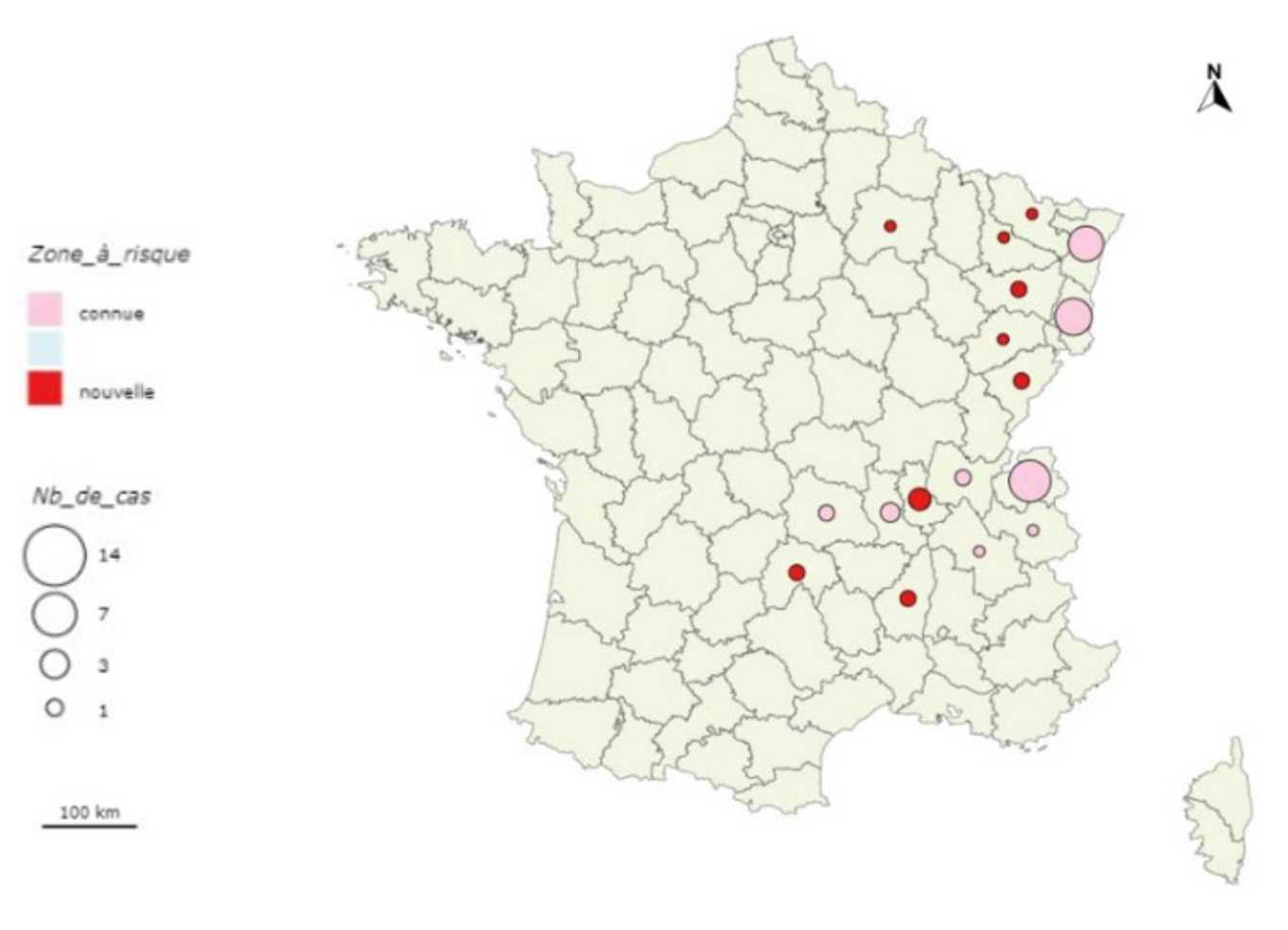

Ainsi, « le premier cas humain de TBE en France a été notifié en Alsace en 1968, dans une forêt au sud de Strasbourg. Entre 1968 et 2015, moins de 10 cas humains par an étaient diagnostiqués » en France et 90 % des cas étaient retrouvés en Alsace. Les cas sporadiques étaient rapportés dans l'arc alpin, en particulier en Haute-Savoie depuis 2003. Et dans ces deux zones, l'incidence des cas humains est en augmentation :

Mais il y a aussi eu une première extension géographique en 2017 et 2018 avec « trois cas humains diagnostiqués pour la première fois dans la Loire et la Haute-Loire, avec une exposition possible dans le massif forestier du Livradois-Forez, suggérant une circulation virale pérenne dans cette zone ».

En mai 2020, un épisode de cas groupés (41 cas confirmés), d'origine alimentaire (fromages de chèvre au lait cru) a été identifié dans l'Ain, « zone non considérée alors comme une zone habituelle de circulation du virus. Il s'agissait du premier épisode de transmission alimentaire identifié en France ». La cartographie réalisée par les experts à partir des cas humains récents (voir l'illustration principale) confirme que « la région Auvergne Rhône-Alpes est désormais reconnue comme une zone importante de circulation du virus, avec des massifs particulièrement à risque, tels que le Forez ou le Pilat. Depuis sa zone endémique historique, le virus s'est progressivement répandu atteignant maintenant l'Ardèche et le Cantal et s'étendant à l'ouest jusqu'à la Marne ». Une extension jugée « préoccupante » par l'Anses.

L'infection humaine par le TBEV est devenue à déclaration obligatoire en 2021. Entre mai 2021 et mai 2023, sur 71 cas confirmés, 61 sont considérés comme ayant été infectés en France. « Parmi les cas, 15 % exerçaient des professions les exposant particulièrement à des piqûres de tiques : éleveur ou famille d'un éleveur ou ouvrier d'élevage de chevaux ou de ruminants (n = 7), agent de l'Office National des Forêts (n = 1), horticulteur (n = 1), forestier (n = 1), étudiant en lycée agricole (n = 1) ». Et pour 6 de ces 61 cas autochtones (soit 10 %), « une contamination alimentaire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, était suspectée. Parmi eux, trois cas constituaient un foyer de TIAC relié à la consommation d'un même fromage de chèvre. Dans un [autre] cas la personne infectée avait consommé du lait cru de chèvre avant la survenue de symptômes, mais avait refusé d'être testée. Enfin, pour deux [autres] cas, qui vivaient dans des exploitations agricoles produisant des produits à base de lait cru, il était impossible de déterminer si la contamination faisait suite à la consommation des produits laitiers ou à une piqûre de tique ». De plus, Santé Publique France a recensé 39 cas pour l'année 2023, « ce qui confirme une tendance à l'augmentation de l'incidence par rapport aux années antérieures à 2020 », mais révèle aussi qu'un tiers de ces cas « ont déclaré avoir consommé des produits au lait cru durant la période de contamination, sans qu'on puisse établir de façon certaine un lien de cause à effet étant donné qu'ils rapportaient aussi des expositions aux tiques ».

Si l'augmentation des cas est au moins partiellement liée à l'amélioration des méthodes de diagnostic, il reste que « les déterminants à l'origine de l'expansion géographique du virus de l'encéphalite à tiques restent mal connus et sont probablement multiples. Les tiques du genre Ixodes qui véhiculent le virus sont déjà présentes dans toute la France hexagonale, sauf le pourtour méditerranéen. Plusieurs hypothèses sont avancées, comme la fragmentation du paysage, qui entraîne plus de contacts des animaux domestiques et des humains avec les tiques et la fréquentation accrue des forêts par la population générale », indique l'Anses dans le communiqué accompagnant la publication du rapport et de l'avis.

Ce dernier présente un ensemble de recommandations, dont sur la transmission alimentaire du TBEV, par la consommation de lait cru et de fromages au lait cru de chèvres, qui représente à désormais plusieurs cas par an. Ainsi, « l'Agence rappelle que la pasteurisation du lait est essentielle pour limiter la transmission du virus par consommation de lait ou de produits laitiers contaminés. La mise en œuvre, en amont, de mesures visant à prévenir cette contamination, dans les territoires où la circulation du virus est observée, doit être envisagée dans une approche One Health ». À ce titre, il lui paraît aussi utile de « compléter et actualiser les actions déjà prises au titre du plan national de lutte contre la maladie de Lyme pour mieux prévenir et lutter contre les maladies transmissibles par les tiques dans leur ensemble, en pérennisant notamment une surveillance organisée des tiques présentes sur le territoire français ».

29 août 2025

5 min

5 min

28 août 2025

4 min

4 min

27 août 2025

6 min

6 min

26 août 2025

6 min

6 min

25 août 2025

4 min

4 min

22 août 2025

5 min

5 min