20 juin 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

25 septembre 2018

Aminosides critiques. Les « péni-strepto » très menacées par l'absence de synergie entre la péni et la strepto

Dans combien de temps les associations « péni-strepto » seront-elles réévaluées avec un risque fort de les voir ensuite retirées du marché ? Car, pour le comité vétérinaire (CVMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA), « il n'y a aucune synergie in vivo entre la pénicilline et la (dihydro)streptomycine ». Selon cette agence, tous les aminosides devraient être classés dans la catégorie 2 des antibiotiques dits critiques, ou plus exactement, « dont l'usage vétérinaire présente un risque élevé pour la santé humaine ».

L'Agence européenne du médicament a en effet adopté sa note de réflexion finale sur les aminosides vétérinaires, sans grande modification par rapport au projet diffusé pour consultation publique l'an dernier (voir LeFil du 2 octobre 2017). Le comité vétérinaire de l'agence s'est même montré inflexible face aux nombreuses demandes du terrain opposées à la classification dans les antibiotiques critiques de tous les aminosides, sans exception.

Au cours de la consultation publique, les représentants des vétérinaires et des laboratoires ont donc tenté de défendre une position plus souple sur la (dihydro)streptomycine et ses associations anciennes avec la pénicilline G. En vain. Car, pour le comité vétérinaire de l'agence européenne, l'ancienneté d'une pratique ou d'une association ne constitue pas une preuve de synergie sur le terrain.

Au final, les contre-arguments avancés par l'agence européenne aboutissent même à durcir davantage le projet initial. L'inscription dans la catégorie 2 des antibiotiques dits critiques concernerait tous les aminoglycosides vétérinaires sans exception. Aucune dérogation n'apparaît ouverte pour la dihydrostreptomycine (et les « péni-strepto »), ni pour la spectinomycine (et ses associations « linco-spectin »), ni encore pour l'apramycine même si elle n'est pas utilisée en médecine humaine.

Trois raisons motivent cette intransigeance des experts de l'agence du médicament.

Les demandes de conserver certains aminosides, la (dihydro)streptomycine surtout, dans la catégorie 1 des antibiotiques « à risque faible » (ou non critiques) ont donc été balayées.

Toutefois, cette note reconnaît que le risque pour la médecine humaine est moins élevé avec les aminosides qu'avec les céphalosporines de dernières générations (C3G/C4G) ou les fluoroquinolones déjà en catégorie 2 avec, depuis 2016, la colistine. Pour éviter de mettre au même niveau de criticité les aminosides, le comité d'experts recommande donc de créer, au sein de la catégorie 2, une sous-catégorie pour les aminosides, une sorte de sous-catégorie 2 moins critique que celle des C3G/C4G et des fluoroquinolones.

Néanmoins, la catégorisation finale des aminosides en catégorie 2 ou sous-catégorie 2 n'est pas du ressort du seul comité vétérinaire de l'Agence européenne du médicament, mais d'un groupe d'experts, baptisé AMEG, représentant les trois agences sanitaires européennes impliquées sur l'antibiorésistance : les agences en charge du médicament (EMA), de la médecine humaine (eCDC) et de la santé animale (Efsa). Ce sont donc ces trois agences qui auront à se prononcer sur la catégorisation finale des aminosides. Mais, avec ce document, il apparaît évidemment peu probable que les aminosides soient, à l'avenir, rétrogradés en catégorie 1 des antibiotiques vétérinaires non critiques pour la santé humaine.

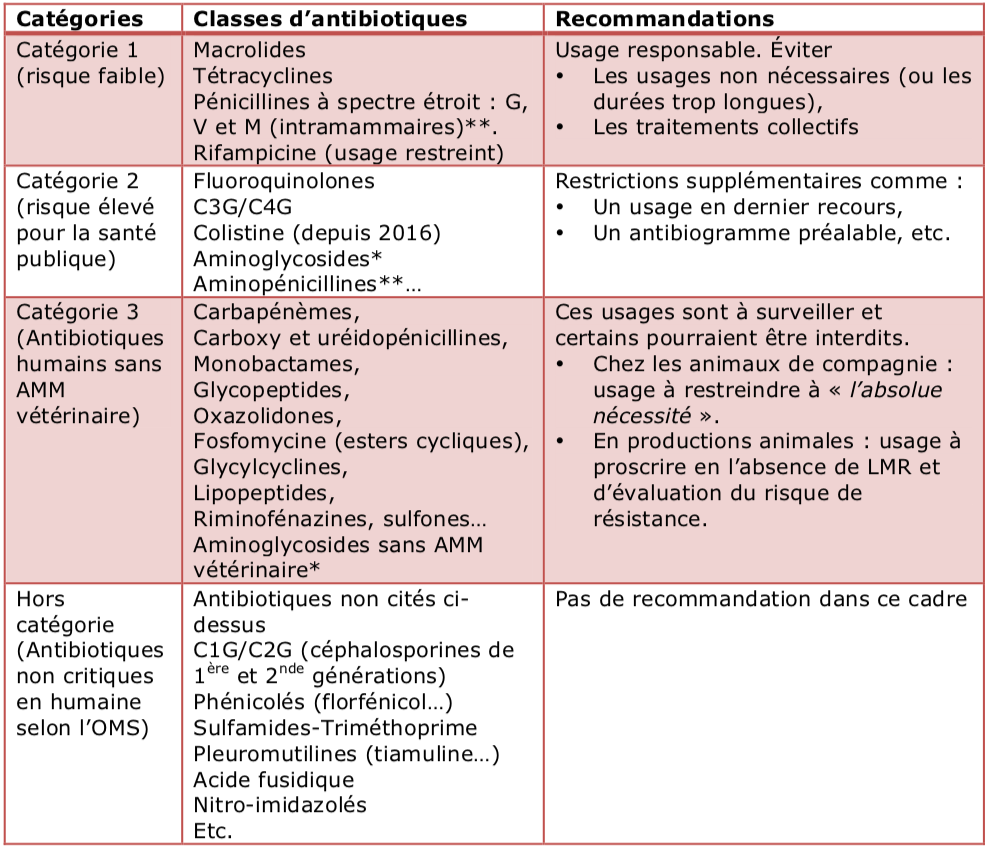

À l'inverse, les aminosides humains (sans AMM vétérinaire, comme l'amikacine ou la tobramycine) seraient même classés en catégorie 3 des antibiotiques à proscrire chez les animaux sauf « absolue nécessité ». Dans l'Union européenne, l'amikacine reste toutefois classée comme une substance dite « essentielle aux équidés ».

Pour défendre l'association « péni-strepo », les industriels et les vétérinaires ont souligné la synergie d'action de cette association démontrée, à l'origine, vis-à-vis des entérocoques par les travaux in vitro de Jawetz qui datent de 1950. Certes depuis, il ne manque pas de publication pour conclure à l'usage courant en première intention de cette association.

À l'inverse, pour les experts de l'agence, il n'y a « aucune synergie in vivo avec cette association aux doses recommandées et dans les indications habituelles. Aucune donnée clinique ne démontre un avantage de l'association « péni-strepo » par rapport à la pénicilline seule dans les principales indications ».

D'ailleurs selon ce rapport, « l'absence de synergie clinique » serait à l'origine du retrait de ces associations « péni-strepto » aux USA dès 1993, puis, quelques années plus tard, en Australie.

En outre, pour l'agence européenne, les résistances (trop) fréquentes à la (dihydro)streptomycine (> 30 ou 50 %) et, dans une moindre mesure, à la spectinomycine, ne permettent pas de justifier d'un usage empirique sans antibiogramme préalable. Ce constat remet aussi en cause les AMM de toutes formulations à base de (dihydro)streptomycine, qu'elle soit seule ou associée. Les résistances aux autres aminosides (gentamicine surtout) sont heureusement plus faibles.

À moyen ou long terme, la révision des AMM des « péni-strepto » devrait vite devenir problématique. Avec une molécule critique (à risque élevé pour la santé humaine), des niveaux de résistance très élevés (entre 30 et 50 %) et l'absence de synergie clinique avec la pénicilline, les nuages s'accumulent dangereusement au-dessus de ces antibiotiques de première intention, voire de « comptoir ».

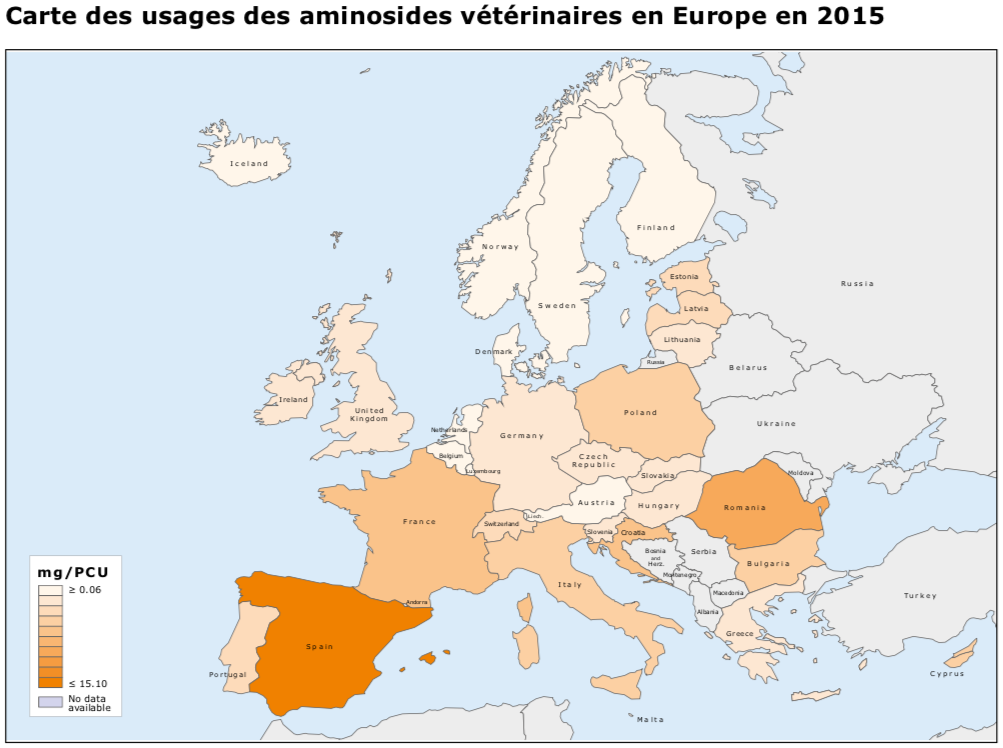

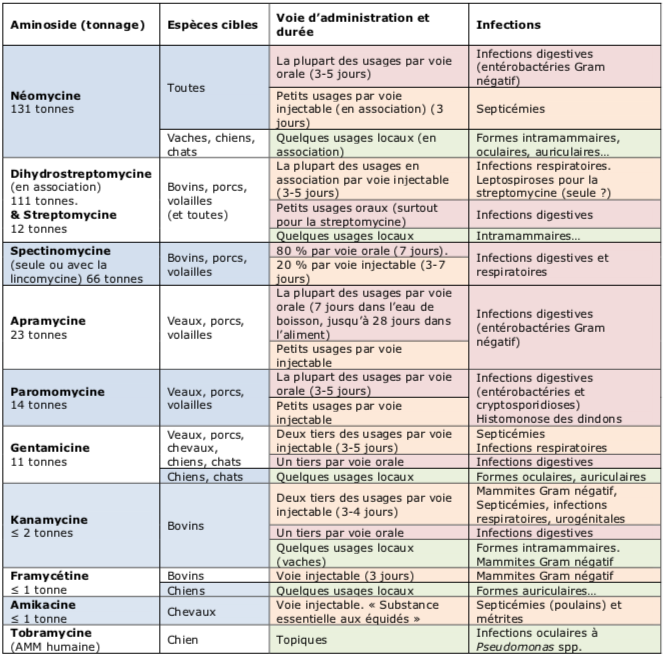

Répartition des usages et des tonnages 2015 des aminosides vétérinaires

Dans ce tableau, les usages par voie orale à « risque plus élevé » sont sur fond rouge (55 % des tonnages), alors que ceux par voie injectable (43 %) sur fond orange. Les usages locaux, auriculaires, oculaires ou intramammaires (3 % des tonnages), sont à « risque faible » sur fond vert. Tableau LeFil d'après des données EMA (2017 et 2018).

Les traitements injectables ne représentent pourtant pas le risque le plus élevé pour la santé humaine. Mais, comme souvent, les traitements collectifs par voie orale par l'eau de boisson ou les aliments sélectionnent plus rapidement des résistances dans la flore commensale. Ces résistances sont portées par des éléments génétiques « mobiles » (plasmides, transposons, intégrons). Ils sont donc facilement transférés à l'homme avec d'autres résistances (BLSE notamment). Ce risque est moins élevé avec les formes injectables. Il est même jugé faible avec les formes locales (intramammaires, auriculaires, oculaires).

Les aminosides par voie orale n'étant pas ou peu résorbés, les indications générales (autres que les infections digestives) « devraient être revues » et probablement supprimées à terme. Les durées du traitement par des aminosides devraient aussi être revues et sans doute raccourcies pour qu'elles ne dépassent pas 7 jours.

Ce document regrette aussi l'absence de breakpoint clinique en médecine vétérinaire dans l'interprétation des antibiogrammes vétérinaires pour les aminosides. En effet, l'interprétation des antibiogrammes est le plus souvent basée sur des seuils épidémiologiques, pas toujours prédictifs d'une efficacité clinique. « Les antibiogrammes peuvent [ainsi] conclure que les aminosides sont actifs in vitro vis-à-vis des entérocoques, alors qu'ils ne sont pas efficaces en clinique. Les entérocoques ne devraient pas être mentionnés comme sensibles aux aminosides dans les antibiogrammes. » Les entérocoques et les streptocoques sont d'ailleurs peu sensibles aux aminosides, mais ils peuvent sélectionner des résistances et les diffuser largement ensuite. Les aminosides ne devraient donc pas être prescrits en clinique contre ces germes estime l'Agence européenne du médicament.

De même, les salmonelles peuvent être sensibles in vitro. Mais, selon ce rapport, la localisation intracellulaire des salmonelles les rend inaccessibles aux aminosides qui ne pénètrent pas dans les cellules eucaryotes.

La classification vétérinaire proposée les agences européennes n'est pas, pour le moment, contraignante. Elle ne vise que les antibiotiques déjà classés comme critiques par l'OMS pour la médecine humaine. Intentionnellement, pour éviter l'ambiguïté avec les définitions de l'OMS, le terme d'« antibiotique critique » n'est pas utilisé par les agences pour classer ces antibiotiques vétérinaires en trois catégories.

Classification européenne des antibiotiques vétérinaires en catégories 1, 2 ou 3.

* Aminosides en catégorie 2 provisoire depuis 2013 et en cours de réévaluation avec cette note de réflexion qui recommande aussi le passage en catégorie 3 des aminosides humains sans AMM vétérinaire.

** Pénicillines A (amoxicilline…) en catégorie 2 provisoire sous réserve d'un reclassement après réévaluation du risque.

Cette classification a été adoptée en 2013 sous réserve d'une réévaluation du risque pour les aminosides (en cours avec ce document) et les pénicillines A comme l'amoxicilline (actives sur les entérobactéries).

En 2016, la colistine, jusque-là en catégorie 1, a été classée en catégorie 2.

20 juin 2025

5 min

5 min

19 juin 2025

4 min

4 min

18 juin 2025

6 min

6 min

17 juin 2025

3 min

3 min

16 juin 2025

4 min

4 min

13 juin 2025

4 min

4 min