8 août 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

23 mai 2017

Recommandations mondiales pour le traitement des pyodermites à staphylocoques résistants

L'association mondiale de dermatologie vétérinaire (World Association for Veterinary Dermatology, WAVD) vient d'émettre ses recommandations pour la prise en charge des infections cutanées à staphylocoques résistants à la méticilline. En 16 points, ces recommandations balayent l'étiologie, le diagnostic, le traitement et la prévention de ces infections chez le chien et le chat (voir ci-dessous). Leur contenu, étayé d'une argumentation détaillée, est publié en libre accès dans le dernier numéro de la revue Veterinary Dermatology (juin 2017, en anglais). Une ébauche avait été présentée pour avis à l'occasion du 8e congrès mondial de dermatologie vétérinaire organisé en France à Bordeaux en mai 2016.

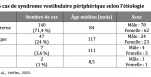

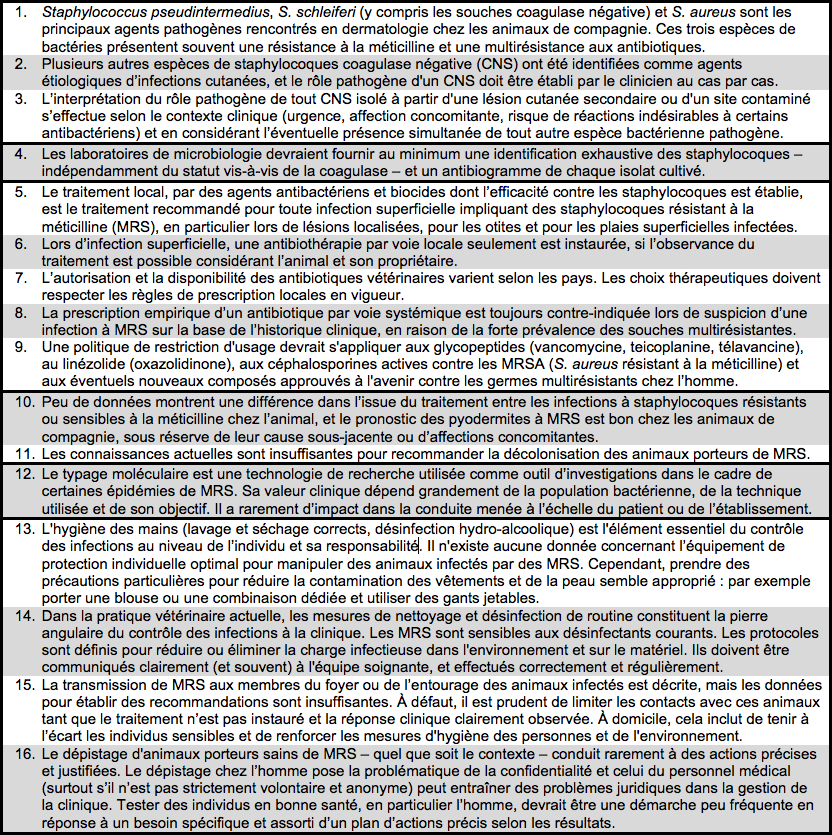

Résumé des recommandations de la WAVD pour la prise en charge des infections dermatologiques à staphylocoques résistants à la méticilline chez le chien et le chat (juin 2017). D'après Morris et al. Veterinary Dermatology, 2017.

CNS : staphylocoque coagulase négative. MRS : staphylocoque résistant à la méticilline. MRSA : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Document téléchargeable en format pdf à la rubrique En savoir plus.

« Même des staphylocoques faiblement pathogènes (la plupart des staphylocoques coagulase négative) contiennent des supports de résistance aux antibiotiques et ils interviennent comme réservoirs dans leur transmission à des espèces plus pathogènes », expliquent les signataires du document en introduction. Les trois premières recommandations ciblent ainsi les agents étiologiques de ces infections cutanées et la détermination du rôle pathogène des différentes espèces de staphylocoques et autres bactéries isolées : par le clinicien et au cas par cas.

Car ces recommandations ne concernent pas le traitement des pyodermites en général, mais bien des seules infections cutanées à staphylocoques résistants à la méticilline (MRS).

Dans ce cadre, trois espèces de staphylocoques sont principalement impliquées :

L'éventuel rôle pathogène d'autres espèces de staphylocoques coagulase négative (CNS) est désormais reconnu. Mais ce sont souvent des bactéries commensales non pathogènes et leur implication dans l'étiologie de l'infection se raisonne au cas par cas, selon la lésion, le site et la technique de prélèvement, le résultat du laboratoire… Les auteurs expliquent ainsi que la présence de S. schleiferi dans un tissu inflammé ou du pus laisse croire une activité pathogène. Si d'autres espèces de CNS sont identifiées à partir d'un prélèvement effectué dans de bonnes conditions d'asepsie sur un site où elles ne devraient pas se trouver (sang ou liquide synovial par exemple) ou provenant d'une lésion cutanée primaire non contaminée (pustule, abcès non ouvert) et sans identifier d'autres pathogènes, « un traitement pourrait être envisagé et l'éventuel antibiotique choisi en fonction de leur sensibilité ». À défaut, l'interprétation est plus délicate et de nouvelles analyses peuvent être utiles.

Une seule recommandation (n°4) est émise pour les examens de laboratoire. Elle est de ne pas limiter l'analyse aux principales espèces pathogènes de staphylocoques, mais au contraire de toutes les identifier et en établir la sensibilité aux antibiotiques par un antibiogramme.

Sans l'inclure dans la liste des recommandations, les auteurs mentionnent que si les résultats des antibiogrammes des différentes bactéries isolées nécessitent un arbitrage, le choix de l'antibiotique repose sur la sensibilité du germe potentiellement le plus pathogène.

Les 5 recommandations suivantes concernent la thérapeutique. Pour les pyodermites superficielles, les topiques antibiotiques sont préférés. Et seuls, sauf si l'observance du traitement est mise en doute. L'intérêt des shampoings contenant de la chlorhexidine ou du peroxyde de benzoyle est également mis en avant pour leur traitement. Les auteurs espèrent aussi la prochaine évaluation de thérapeutiques alternatives telles que le recours au miel de manuka ou à l'eau de Javel.

Ils pointent par ailleurs les différences régionales qui compliquent le choix des molécules : l'acide fusidique en formulation topique n'est pas disponible aux États-Unis par exemple. Inversement, la plupart des pays d'Europe ne disposent pas de mupirocine à usage vétérinaire.

Une antibiothérapie par voie générale reste indiquée pour les pyodermites profondes ou superficielles mais étendues ou aggravées, idéalement en association avec un traitement topique. Son recours fait déjà l'objet de recommandations précédemment publiées. Et peu de précision pratique supplémentaire n'est apporté ici, hormis de baser la prescription sur les résultats d'un antibiogramme même si l'implication de staphylocoques résistants n'est que suspectée. Les auteurs mentionnent tout de même quatre points particuliers à considérer lors d'infection à MRS :

À noter qu'en France, les fluoroquinolones sont des antibiotiques critiques : un antibiogramme est obligatoire lorsqu'un prélèvement est réalisable et elles ne sont prescrites qu'en l'absence d'antibiotique non critique efficace ou adapté.

Le choix de l'antibiotique se détermine ensuite selon sa disponibilité et son indication dans l'espèce, son spectre d'activité (le plus étroit possible), les particularités cliniques du cas et, enfin, l'utilisation pratique et le coût du médicament.

Aucune donnée n'est disponible quant aux posologies (dose et durée) à respecter dans le traitement spécifique des pyodermites à MRS. Et les auteurs proposent de suivre les recommandations générales, soit une durée de traitement de trois semaines (ou prolongé pendant une semaine après rémission clinique) pour les pyodermites superficielles, et de 4 à 6 semaines (ou prolongé pendant deux semaines après rémission clinique) pour les pyodermites profondes. Ils réaffirment également la nécessité d'une réévaluation clinique du cas si le traitement initial est prescrit pour moins de trois semaines.

Lorsqu'un antibiotique efficace est disponible, le pronostic d'une infection cutanée à MRS ne semble pas altéré.

Les animaux traités restent longtemps porteurs des MRS, et ainsi source de contamination pour les autres animaux et potentiellement l'homme. Le suivi voire le traitement de ces animaux pour réduire ce risque n'est toutefois pas recommandé car controversé. L'intérêt d'une telle démarche varie, entre autres, selon la prévalence locale des MRS.

Chez l'homme, la pratique de « décolonisation » médicale (antibiothérapie préventive pour réduire le portage nasal ou cutané de MRS) avant chirurgie est également controversée. Les connaissances actuelles sont insuffisantes pour la conseiller chez le chien ou le chat. Leur décolonisation naturelle, en revanche, est favorisée par quelques mesures d'hygiène (isolement de l'animal, nettoyage et désinfection des locaux).

Les mesures de prévention visent surtout à éviter les contaminations humaines et nosocomiales. Mais elles sont finalement peu spécifiques. Elles associent le port de vêtements de protection (blouse, gants), une stricte hygiène des mains, le nettoyage et la désinfection réguliers et efficaces des locaux (les MRS sont sensibles aux désinfectants usuels), l'identification et l'isolement des animaux infectés ou porteurs, etc.

L'identification précoce des cas par des examens de laboratoire est mentionnée comme particulièrement importante, motivée notamment par les cas d'infection grave ou réfractaire au traitement ou lorsque le risque est augmenté (historique médical, hospitalisation récente, contact avec des personnes ou congénères infectés).

8 août 2025

4 min

4 min

7 août 2025

4 min

4 min

5 août 2025

4 min

4 min

4 août 2025

5 min

5 min

1er août 2025

3 min

3 min

31 juillet 2025

5 min

5 min