28 octobre 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Longtemps cantonnée au domaine humain, la musique s'impose aujourd'hui comme un outil potentiel d'enrichissement sensoriel pour les animaux. Dans les structures de recherche, où les chiens sont hébergés à des fins expérimentales, la question du bien-être devient centrale. Des travaux récents, conduits dans le cadre d'une thèse vétérinaire menée à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, explorent cette idée : la musique peut-elle réduire le stress des chiens de chenil et améliorer leur confort émotionnel ?

La littérature scientifique montre que la musique ne se limite pas à un plaisir humain : elle s'appuie sur des bases physiologiques partagées entre espèces. Chez les mammifères, le traitement des sons mobilise les mêmes zones cérébrales – notamment le système limbique et le cortex auditif – que celles impliquées dans les émotions. Citant la littérature scientifique, l'auteure note que certaines musiques, par leurs caractéristiques rythmiques et harmoniques, évoquent des signaux apaisants présents dans la communication animale (ton, intensité, répétition). Ces correspondances pourraient expliquer pourquoi la musique influence les comportements des chiens. Les études antérieures suggèrent par ailleurs que les musiques lentes, régulières et harmoniques ont un effet calmant, tandis que les rythmes rapides ou dissonants tendent à accroître l'agitation. L'objectif de la recherche conduite à l'ENVT était donc d'en tester l'impact mesurable dans un cadre expérimental contrôlé.

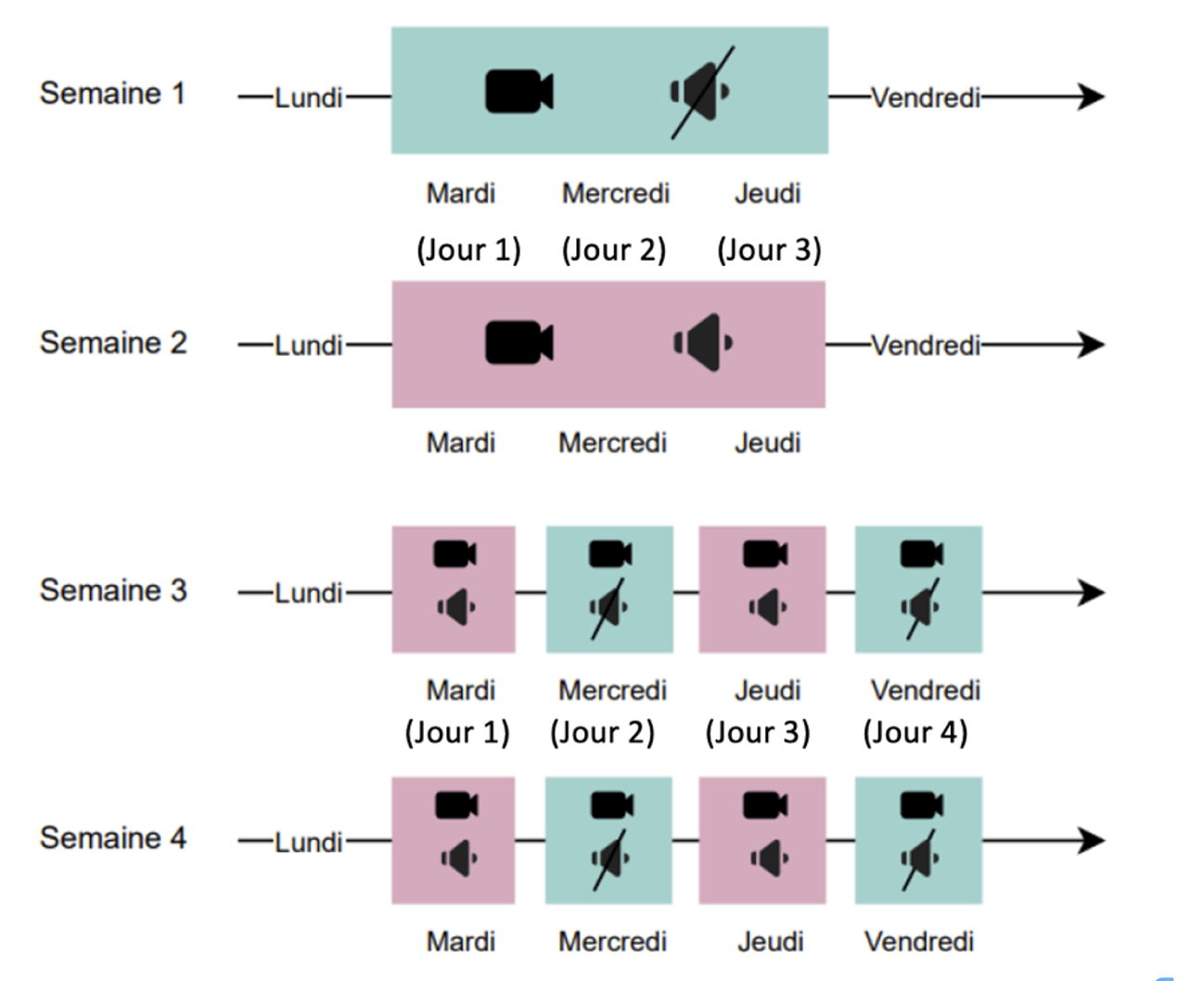

L'étude a été réalisée sur douze chiens Beagles adultes hébergés à l'ENVT, répartis dans des boxes identiques selon un protocole expérimental standardisé. L'expérience s'est déroulée sur quatre semaines consécutives : la première semaine (S1) constituait une phase témoin (sans musique), tandis que S2 exposait les animaux à la musique pendant trois jours consécutifs. Les semaines 3 et 4 comprenaient des phases alternées avec et sans musique (voir l'illustration principale). Le choix musical – présenté en tant que playlist sélectionné par une plateforme en ligne – s'est porté sur des œuvres de musique classique au tempo lent (largo au modérato), harmonies simples et intensité sonore moyenne – et sans voix humaine qui aurait pu stimuler les chiens. Le niveau de diffusion sonore a été maintenu entre 55 et 65 dB, soit l'équivalent d'une conversation calme. Des caméras vidéo ont permis l'observation continue des chiens pendant toute la période, et les vidéos ont été analysées à l'aide d'un logiciel open source d'éthologie expérimentale (BORIS).

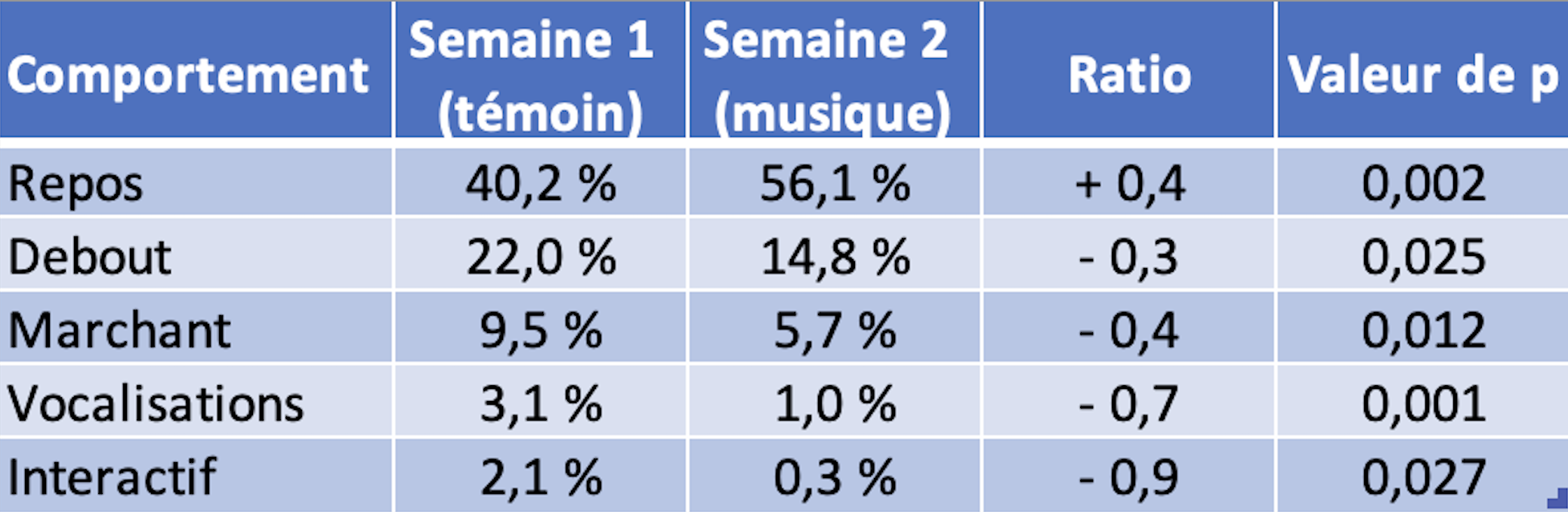

Six catégories de comportements ont été enregistrées et analysées (les termes en anglais sont ceux proposés par le logiciel d'analyse) : le repos assis ou couché (inactive), station debout statique (standing), déplacement actif (walking), interaction avec un congénère ou un objet (interacting), aboiement ou gémissement (vocalisation) et stéréotypies. La comparaison des semaines témoin S1 et S2 a confirmé la stabilité des comportements de base avant toute exposition musicale. L'introduction de la musique a induit des modifications comportementales significatives (voir le tableau ci-dessous):

Évolutions observées pour chaque comportement, chez les chiens en chenil de l'étude, entre les semaines 1 et 2: lors de la diffusion de musique, les chiens passent beaucoup plus de temps couchés et moins de temps actifs ou à vocaliser. D'après Puiservert, 2025.

Ces tendances ont été confirmées par la comparaison des jours avec et sans musique sur les semaines 3 et 4 : les différences allaient systématiquement dans le sens d'un apaisement comportemental. L'auteure observe également un effet de rémanence de la musique : les chiens ont continué à présenter des comportements plus calmes même les jours où la musique était absente. Elle note que les résultats n'indiquent pas de phénomène d'habituation franc à la musique : sa diffusion est toujours suivie d'effet, dans ce protocole.

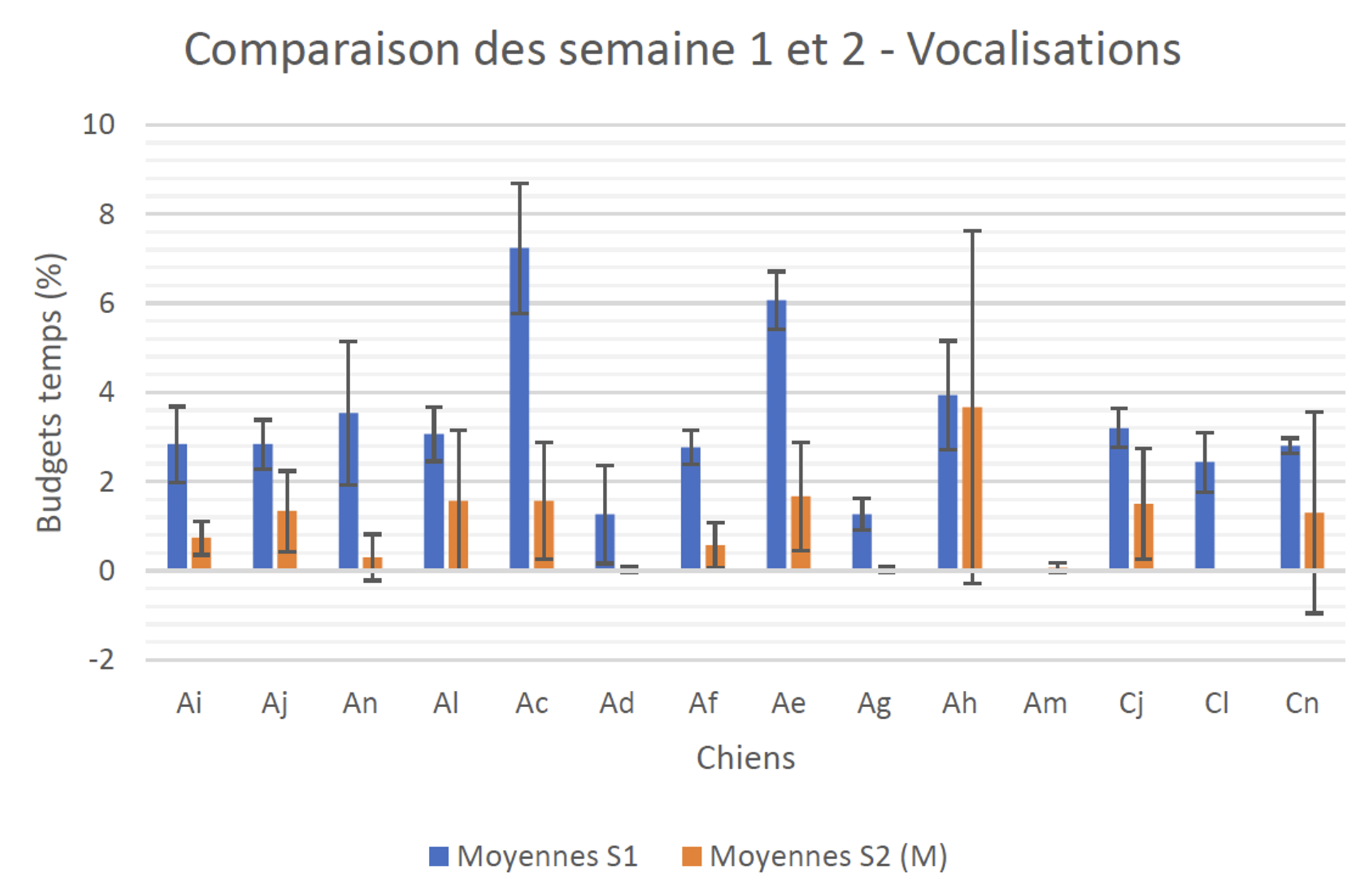

Distribution par chien des budgets temps pour les vocalisations, comparant les semaines 1 (témoin) et 2 (musique). D'après Puiservert, 2025.

Les résultats obtenus corroborent des observations antérieures par d'autres auteurs décrivant les effets apaisants de la musique classique sur le chien. Les modifications comportementales observées – réduction de l'activité motrice et des vocalisations, augmentation du repos – traduisent une baisse du niveau d'excitation et de stress. Plusieurs mécanismes neurophysiologiques sont évoqués :

L'étude met également en évidence une variabilité interindividuelle. Certains chiens ont montré une réactivité plus marquée à la musique, suggérant des différences de sensibilité auditive ou de tempérament. Ce point souligne l'importance d'un suivi comportemental individualisé lors de l'application d'enrichissements auditifs. Enfin, la stabilité des comportements pendant les phases silencieuses post-exposition indique l'absence d'effet de rebond ou de stress additionnel, ce qui confirme le caractère non intrusif du dispositif.

L'enrichissement auditif musical présente plusieurs avantages pratiques dans la gestion du bien-être des chiens hébergés. L'auteure rappelle que c'est une méthode simple, standardisable et peu coûteuse, ne nécessitant qu'un matériel audio courant qui n'engendre aucune perturbation des routines de soin ou de manipulation. Enfin, elle signale un effet cumulatif sur le calme général de la meute à moyen terme. Elle note aussi que les applications potentielles dépassent le cadre de l'expérimentation : refuges, pensions et services d'hospitalisation vétérinaire peuvent bénéficier d'une approche similaire. Elle propose alors des recommandations opérationnelles:

Les perspectives de recherche mentionnées dans la thèse incluent l'association de ces observations à des mesures physiologiques (cortisol salivaire, variations du rythme cardiaque) pour confirmer la corrélation entre indicateurs comportementaux et réponses neuroendocriniennes.

28 octobre 2025

5 min

5 min

27 octobre 2025

3 min

3 min

24 octobre 2025

3 min

3 min

23 octobre 2025

6 min

6 min

22 octobre 2025

4 min

4 min