4 septembre 2025

3 min

3 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

5 septembre 2025

Île-de-France : les premiers cas de West Nile ont été détectés chez des humains, puis des chevaux

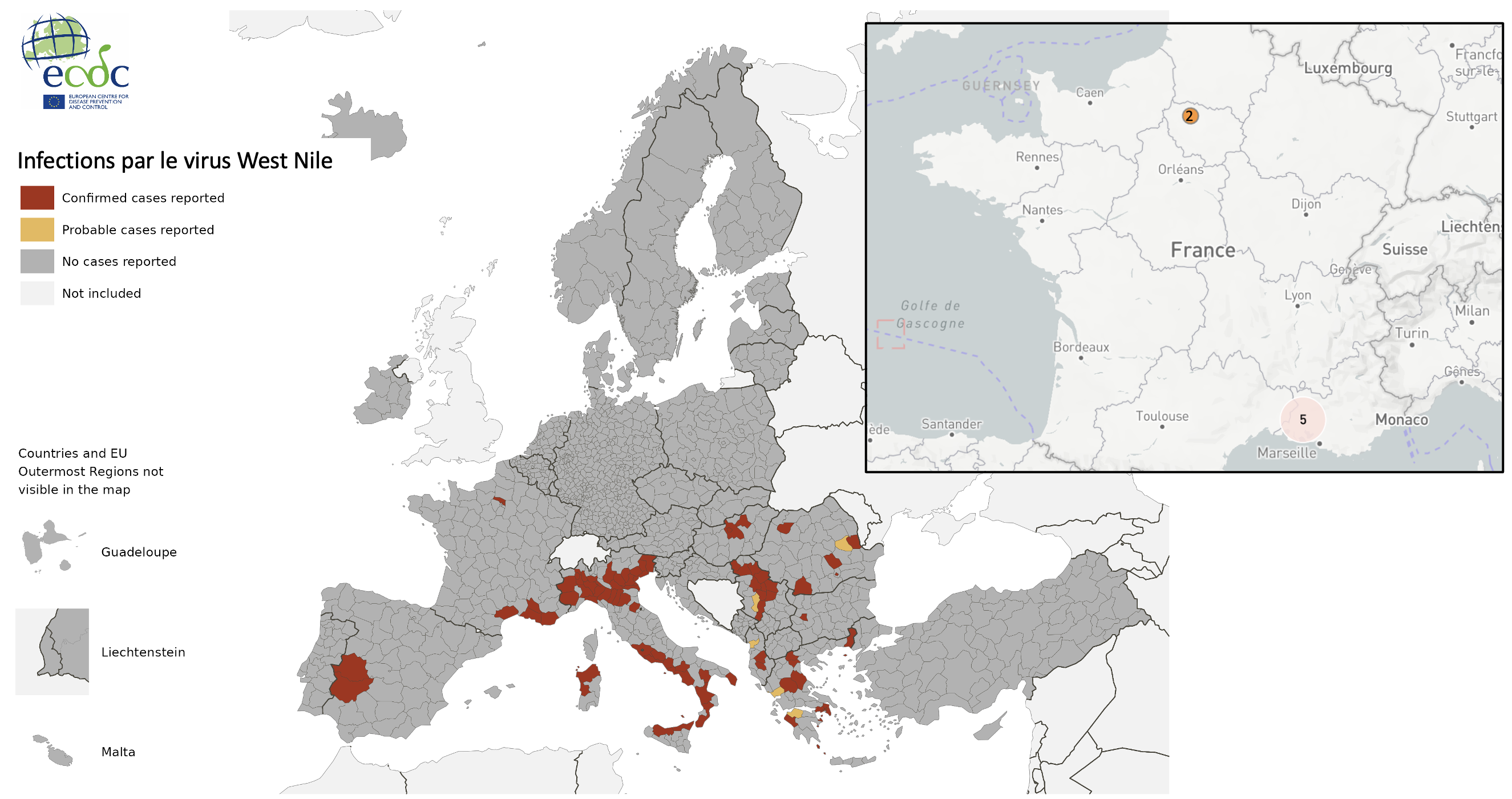

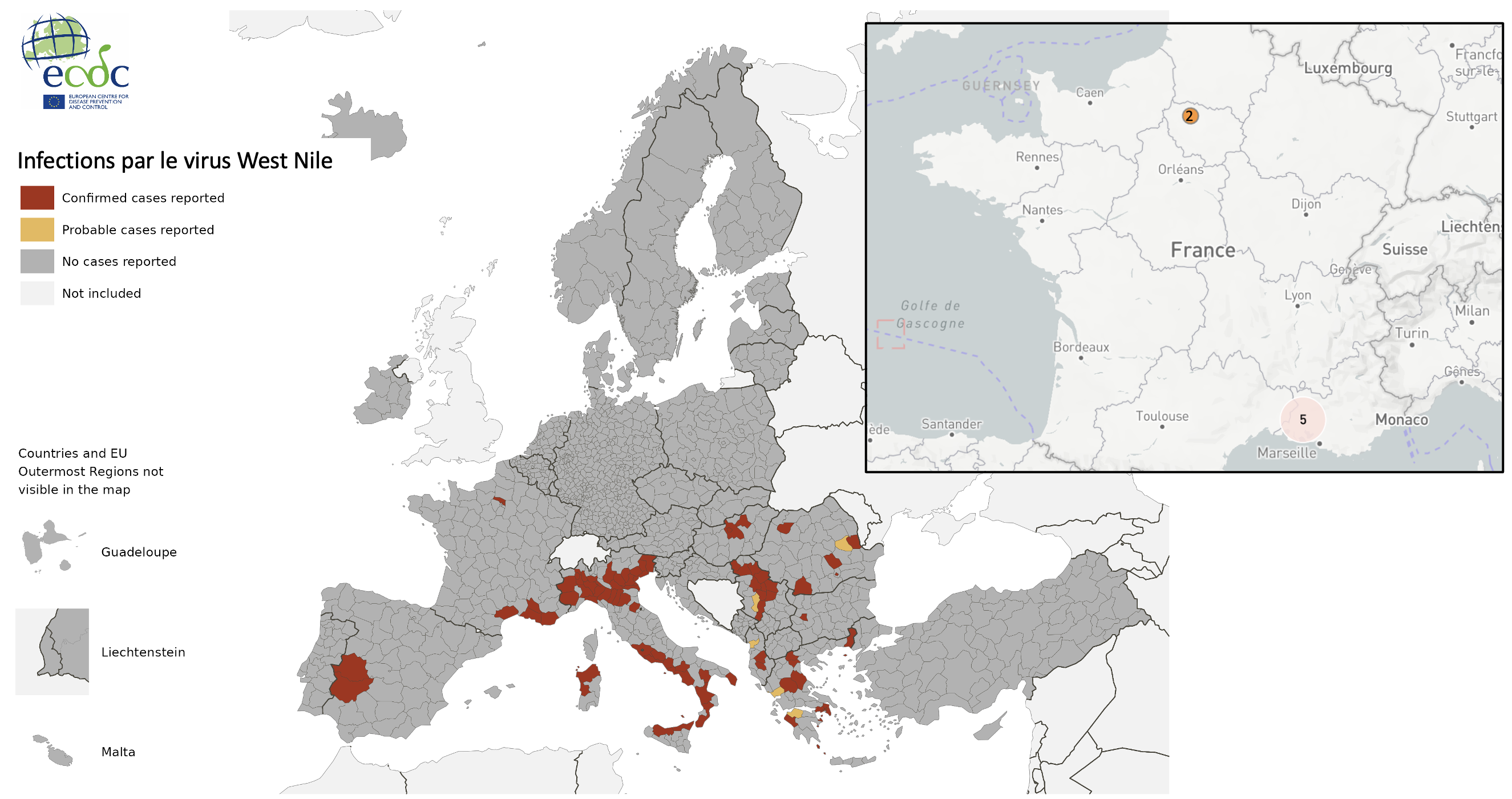

Deux chevaux ont été confirmés infectés par le virus West Nile (WNV) à Maisons-Laffitte (Yvelines), selon la déclaration des autorités vétérinaires françaises à l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) du 29 août dernier. La région parisienne n'est pas une zone à risque de présence de ce virus, pour les équidés comme pour les humains, puisque la surveillance renforcée, animale et humaine, en place entre le 1er mai et le 30 novembre (période d'activité du moustique vecteur, Culex sp.), est limitée au sud du pays (voir la carte ci-dessous). Mais cette extension géographique d'un virus à moustique vecteur n'est pas un cas isolé : en France hexagonale, les épisodes de Chikungunya autochtones (transmis par une autre espèce de moustique, Aedes sp.) n'ont jamais été aussi nombreux (111 cas au 13 août), et en Italie, deux nouvelles provinces ont été touchées par le WNV cet été, dont celle de Rome. La directrice du centre de contrôle européen des maladies infectieuses (E-CDC) a récemment déclaré : « l'Europe entre dans une nouvelle phase, où la transmission plus longue, plus étendue et plus intense des maladies transmises par les moustiques devient la nouvelle norme ».

Départements estimés les plus à risque de circulation du virus West Nile en France métropolitaine, entre le 1er mai et le 30 novembre. Source : ARS, SPF, 2025.

La saison du West Nile chez les équidés avait pourtant démarré tard en France et plutôt dans son berceau habituel (voir l'illustration principale) : le premier cas a été confirmé le 27 juillet, dans la région d'Aix-en-Provence. Depuis, et outre les cas franciliens, il y en a eu deux en Arles, un à Istres, et un proche de Nîmes (Saint-Andiol). La surveillance renforcée repose sur le constat qu'en zone à risque, la circulation virale est le plus souvent révélée sur les animaux (équidés, oiseaux) avant que les premiers cas humains ne soient détectés. Malgré tout, l'Agence régionale de santé (ARS) et Santé Publique France ont annoncé le 7 août la détection de deux cas humains résidant l'un en Seine-Saint-Denis et l'autre en Val-d'Oise, aucun de ces deux départements n'ayant jusque-là identifié de cas autochtone d'infection par le WNV. Ces structures précisaient alors que, « avec les éléments épidémiologiques (volets humain et animal) et entomologiques disponibles à ce jour, il est impossible de déterminer le lieu dans lequel la contamination a eu lieu ». Le 13 août, un communiqué de l'ARS d'Île-de-France confirmait que les deux cas ont été contaminés dans la même région, « chez des personnes résidant en Seine-Saint-Denis. Aucun de ces deux cas n'a voyagé en zone d'endémie. Le premier cas, identifié fin juillet, avait également séjourné dans le département du Jura (Bourgogne-Franche-Comté) durant la période possible d'exposition à risque. Le second cas, confirmé le 6 août, n'a pas quitté l'Île-de-France dans les 15 jours précédant l'apparition des symptômes ».

Fin août, la description clinique de ces cas a été publiée dans une revue scientifique spécialisée dans les maladies émergentes. Il s'agit de personnes non immunodéprimées, ayant évolué vers la guérison. La publication précise que, chronologiquement :

Les auteurs de la description clinique indiquent que ces patients résidaient à proximité de la Seine, et le passage d'oiseaux migrateurs est évoqué pour la circulation du virus, malgré la saison estivale… Pour eux, « ces deux cas indiquent probablement une propagation du virus vers le nord, au-delà de son aire de répartition connue [en France]. Les cliniciens doivent être attentifs à la présence du WNV en région parisienne et tester tout patient présentant une méningite lymphocytaire inexpliquée ». L'ARS indique aussi avoir pris des mesures de sécurisation du don du sang et de recherche du site de contamination. Elle a aussi procédé au « renforcement de la surveillance entomologique autour des cas humains confirmés et des zones potentielles de transmission aviaire ; [et mobilisé les] acteurs de la santé animale pour renforcer la surveillance chez les oiseaux et les équidés présents en Île-de-France ».

À l'échelle européenne, au 13 août dernier, 8 pays avaient rapporrté un total de 335 cas humains de WNV, dont 19 décès. L'Italie est le pays où le virus a circulé le plus activement (274 cas), loin devant le second (Grèce, 35 cas) ; la France est au 4e rang avec ses 7 cas humains.

4 septembre 2025

3 min

3 min

3 septembre 2025

5 min

5 min

2 septembre 2025

2 min

2 min

1er septembre 2025

4 min

4 min

29 août 2025

5 min

5 min