4 septembre 2025

3 min

3 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

La cryptorchidie désigne le fait que l'un ou les deux testicules ne descendent pas normalement dans le scrotum. Cette anomalie étant héréditaire, et la présence de testicules en position intra-abdominale étant associée à un risque de cancérisation et de torsion testiculaires, la castration bilatérale est recommandée.

Une étude rétrospective a été réalisée au Texas (États-Unis) dans le but de préciser l'incidence de cette affection chez le chien et chez le chat, les races les plus touchées, et les conditions de la prise en charge chirurgicale.

Les données ont été récoltées dans une structure vétérinaire qui stérilise bénévolement les chiens et les chats. Sur les 5 476 chiens et 11 559 chats qui y ont été stérilisés entre 2018 et 2023, 306 cas de cryptorchidie (176 chiens, 130 chats) ont été observés lors de l'intervention. En préopératoire, les animaux ne présentaient pas d'autre anomalie que l'absence apparente d'au moins un testicule.

L'incidence de la cryptorchidie est donc évaluée ici à 3,21 % chez les chiens et 1,12 % chez les chats, des résultats cohérents avec ceux d'autres études.

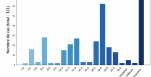

Le risque de cryptorchidie est réputé élevé chez les petits chiens (chihuahua, schnauzer nain, poméranien, caniche, berger des Shetland, yorkshire terrier…). Parmi les 66 races canines représentées dans cette étude, c'est en effet chez le chihuahua que les cas de cryptorchidie étaient les plus fréquents (n=29 soit 5,11 %), le teckel le suivant (n=7, 4,0 %). Aucune autre race que le chihuahua n'a ainsi représenté plus de 5 % des cas de cryptorchidie observés.

Contrairement aux études antérieures faisant état d'une prédisposition des persans à la cryptorchidie, aucune race féline n'a rassemblé plus de 5 % des cas de chats cryptorchides. Près des deux-tiers (66 %) étaient des croisés à poil court.

La cryptorchidie inguinale était beaucoup plus fréquente que la cryptorchidie abdominale : le rapport était à peu près de 2/1 chez les chiens et de 3/1 chez les chats.

Les cas de cryptorchidie bilatérale étaient peu nombreux : seulement 10 chez les chiens et 4 chez les chats. Chez tous les animaux présentant une cryptorchidie bilatérale, les deux testicules étaient situés dans la même région anatomique.

Lors de cryptorchidie unilatérale, le testicule concerné était plus souvent le droit que le gauche (dans 64 % des cas chez le chien et dans 56 % des cas chez le chat), qu'il soit en position inguinale ou abdominale. C'est le seul résultat qui diffère de ceux des études précédemment publiées.

Le traitement chirurgical de la cryptorchidie n'est pas standardisé car la prise en charge doit être adaptée à chaque cas. Les méthodes décrites sont cependant similaires chez le chien et le chat.

Et en effet, dans cette étude, des incisions multiples ont souvent été nécessaires : 8,5 % des chiens et 22,3 % des chats ont nécessité trois incisions pour réaliser l'ablation des deux testicules.

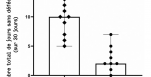

Dans les deux espèces, le nombre d'incisions était supérieur si la cryptorchidie était abdominale plutôt qu'inguinale. Chez les chiens, le nombre moyen d'incisions pratiquées lors de cryptorchidie abdominale était de 2,11 ± 0,41, versus 1,87 ± 0,46 lors de cryptorchidie inguinale. Chez les chats, les valeurs respectives étaient de 2,34 ± 0,48 versus 2,14 ± 0,45.

Ces observations montrent que l'emplacement du testicule cryptorchide est souvent mal évalué en préopératoire. Effectivement, il est parfois difficile de distinguer le testicule des ganglions lymphatiques au sein du tissu adipeux inguinal. C'est en particulier le cas chez les jeunes chats, en raison de de la petite taille des testicules ; dans cette espèce, une ancienne étude avait d'ailleurs montré que la palpation ne donne un résultat positif que dans 48 % des cas.

Une mauvaise localisation des testicules implique de passer plus de temps à les chercher. La durée de l'opération est alors prolongée et le risque de complications s'accroît. Plus le nombre d'incisions chirurgicales est important, plus les risques d'infection ultérieure (chaque incision supplémentaire crée un point d'entrée pour les bactéries), de saignement, de lésions tissulaires et de retard de cicatrisation sont importants.

Les auteurs de cette étude en retiennent qu'il apparaît nécessaire d'améliorer les stratégies chirurgicales pour traiter la cryptorchidie canine et féline. Il conviendrait notamment de mieux localiser les testicules en préopératoire, afin de faciliter la chirurgie et ainsi de limiter le risque de complications.

4 septembre 2025

3 min

3 min

3 septembre 2025

5 min

5 min

2 septembre 2025

2 min

2 min

1er septembre 2025

4 min

4 min

29 août 2025

5 min

5 min

28 août 2025

4 min

4 min