9 mai 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

4 mai 2022

Prédire la gravité d'une sténose pulmonaire chez le chien : à la portée du praticien généraliste ?

Cette étude rétrospective est, à la connaissance de ses auteurs, la première à comparer les données cliniques et électrocardiographiques de chiens présentant une sténose de la valve pulmonaire (SP) avec le gradient de pression transvalvulaire mesuré au Doppler (PG). Car déterminer la gravité de la sténose pulmonaire chez un chiot nécessite en principe la réalisation d'une échocardiographie Doppler par un vétérinaire spécialiste, d'autant que la gravité de l'atteinte conditionne le choix du traitement. L'étude, réalisée par des cliniciens italiens et espagnols, pointe les indices cliniques et électrocardiographiques repérables par le praticien généraliste.

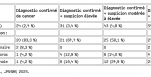

Les dossiers médicaux de 97 chiens référés pour SP au département de cardiologie de l'Anicura Istituto Veterinario Novara (Italie) entre décembre 2011 et décembre 2019 et au service de cardiologie vétérinaire de l'université vétérinaire de Murcia (Espagne) entre janvier 1996 et janvier 2008 ont été examinés. Tous ces cas de SP ont fait l'objet, le même jour, d'une échographie cardiaque complète et d'un électrocardiogramme (ECG). Les chiens présentant une autre maladie cardiaque congénitale ou acquise associée ont été exclus. Les échocardiographies ont toutes été réalisées par ou sous la supervision d'un vétérinaire cardiologue titulaire d'un diplôme de spécialiste. Les données médicales collectées comprenaient la race (majorité de brachycéphales), l'âge moyen au moment du diagnostic (1,3 an), le sexe (58 % de mâles), le poids, la présence de signes cliniques d'insuffisance congestive droite, le lieu d'intensité maximale du souffle cardiaque et son grade, ainsi que les résultats de l'ECG (enregistrement standard sur 6 dérivations). Le gradient de pression pulmonaire transvalvulaire maximal dérivé du Doppler (PG) a été utilisé pour définir la gravité de la SP :

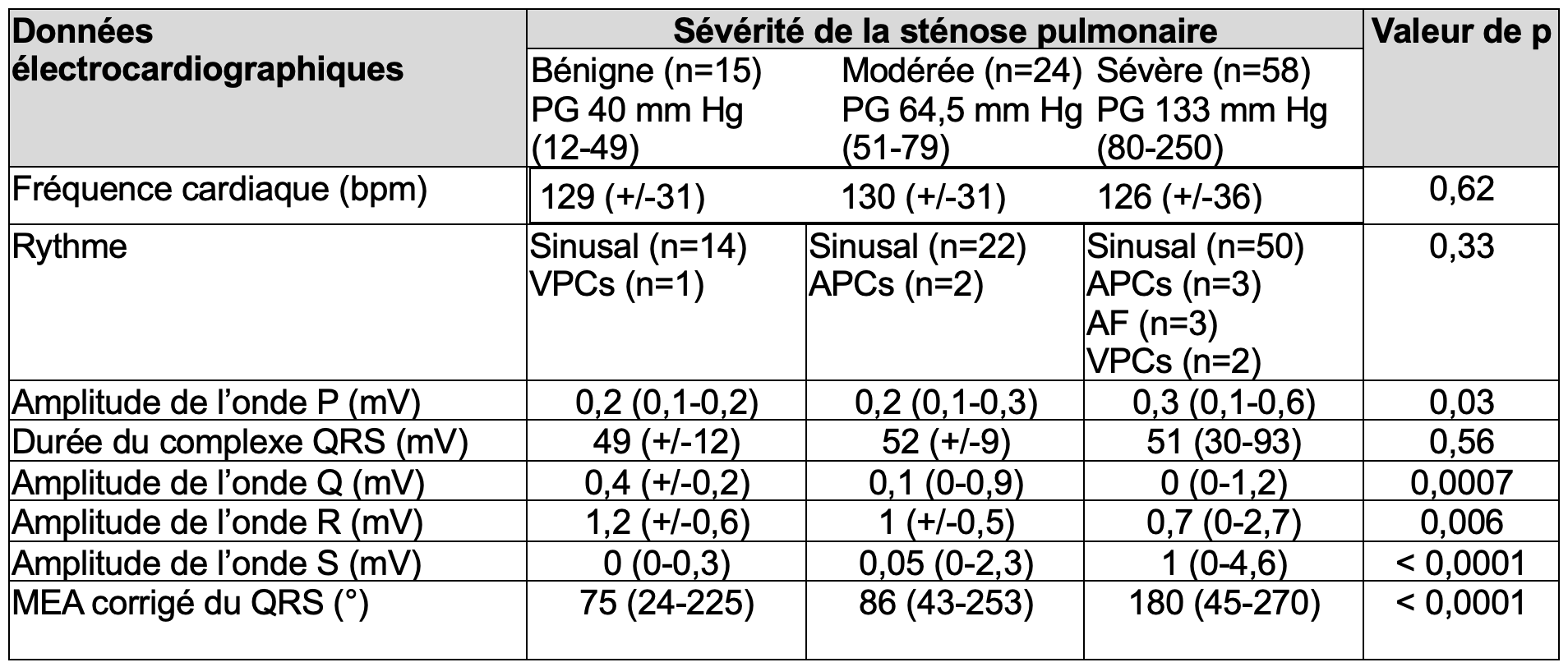

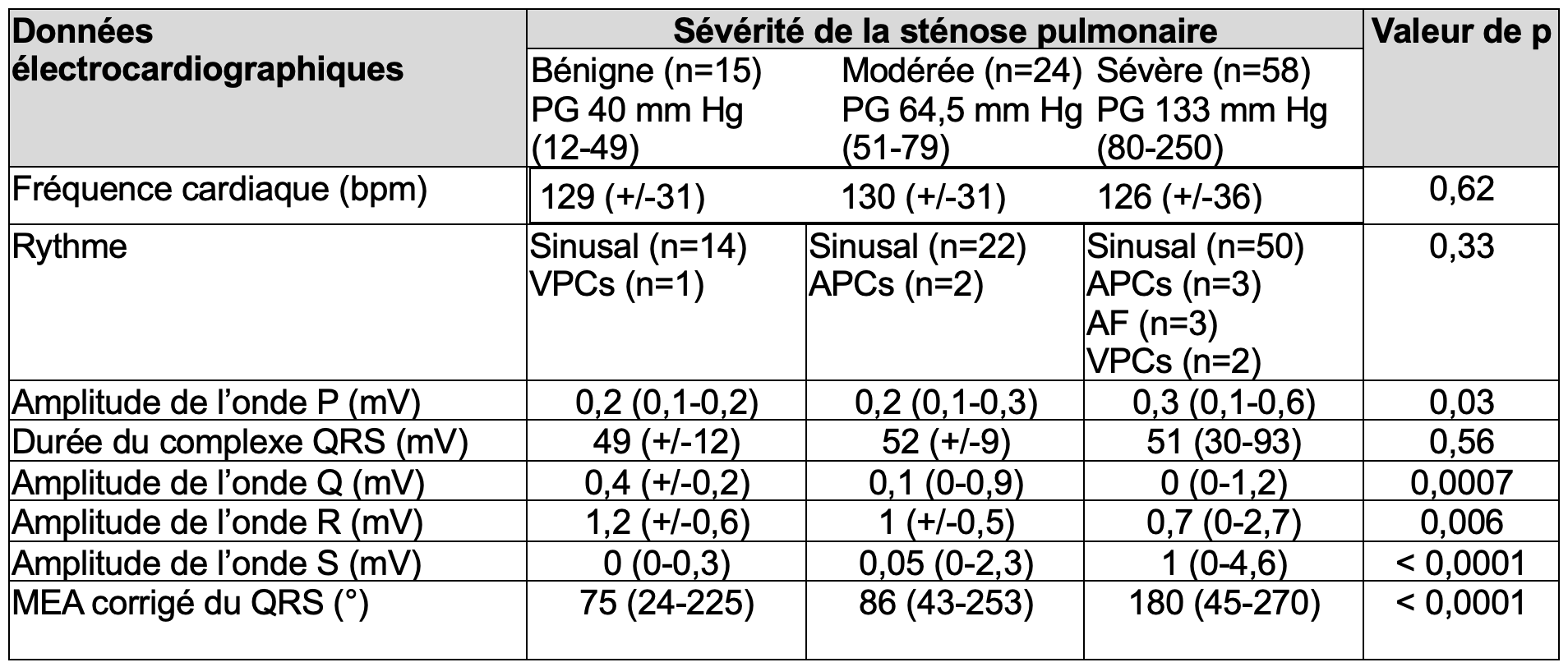

L'examen électrocardiographique a été réalisé selon le même protocole chez tous les chiens : les animaux non sédatés étaient doucement maintenus en décubitus latéral droit en présence de leur propriétaire et les électrodes, placées classiquement sur les membres antérieurs et postérieurs. Deux électrocardiographes de marques différentes ont été utilisés et chaque tracé a été examiné par deux opérateurs. La durée et l'amplitude des ondes électrocardiographiques ont été mesurées manuellement en D2 et la survenue éventuelle de blocs de branche droits complets ou d'arythmies atriales ou ventriculaires relevée. Une amplitude de l'onde P inférieure à 0,4 mV était considérée normale. La durée normale du complexe QRS était fixée à moins de 70 ms et l'amplitude normale de R à moins de 2,5 mV chez les chiens de petites races (moins de 20 kg) et moins de 3 mV chez les races de plus de 20 kg. Afin de déterminer la corrélation éventuelle entre la gravité de la SP et l'axe électrique moyen (MEA) du complexe QRS, une correction a été effectuée, dans l'objectif d'obtenir des valeurs positives proportionnelles à l'ampleur de l'écart lors de valeurs négatives (MEA corrigé = 360 + x ; x étant la valeur négative). L'indice de Youden a été utilisé pour identifier les meilleures valeurs seuils des variables cliniques et d'ECG, afin de distinguer les chiens légèrement à modérément affectés, de ceux sévèrement atteints. Les corrélations entre l'amplitude des ondes Q, R, et S, le MEA corrigé et les critères échocardiographiques de gravité de la SP ont été testées : la corrélation était considérée comme haute au-dessus de 0,7, modérée entre 0,7 et 0,5, faible entre 0,5 et 0,3 et absente en dessous de 0,3. Une valeur de p < 0,05 était considérée statistiquement significative.

La SP est parfois associée à certains signes cliniques comme une intolérance à l'exercice, des syncopes ou des signes d'insuffisance cardiaque congestive droite. Dans cette étude, 28 chiens (29 %) présentaient des signes cliniques lors de la consultation. Parmi eux, 10 (36 %) présentaient une distension de la veine jugulaire et de l'ascite, 13 (47 %) des syncopes et 4 (14%) une intolérance à l'exercice. Plus des trois quarts (82 %) de ces chiens symptomatiques avaient une SP sévère. Seuls 13 % des chiens présentaient un pouls fémoral faible : tous avaient une SP sévère et 7 d'entre eux présentaient des signes d'insuffisance cardiaque congestive droite. Les signes cliniques étaient significativement plus fréquents chez les chiens sévèrement atteints (p = 0,0001 ; sensibilité 40 %; spécificité 95 %). Un souffle systolique basilaire gauche était audible chez tous les animaux. Chez 83 % d'entre eux (81/97) l'intensité du souffle était égale ou supérieure à IV/VI avec une SP sévère dans 68 % des cas. Chez les 13 chiens (sur 16) dont l'intensité du souffle était inférieure à IV/VI, 81 % présentaient une sténose légère ou modérée.

Sur les critères électrocardiographiques de la gravité de la SP, les auteurs mettent en avant que :

Cette étude rétrospective comportait davantage d'animaux atteints de formes graves : d'autres études comparant un nombre similaire de chiens présentant une forme de SP légère modérée et sévère seraient utiles. D'autant que les valeurs de sensibilité et de spécificité des tests diagnostiques varient avec la prévalence de l'affection correspondante (plus la prévalence est élevée et meilleure est la sensibilité). Dans le cas présent, cette prévalence est plus élevée chez les chiens brachycéphales, mais les auteurs n'ont pas réalisé d'analyse discriminante selon que les critères de suspicion de SP étaient à appliquer à la population canine générale (prévalence faible) ou aux seules races brachycéphales (prévalence élevée). De même, les dossiers analysés ne comportaient pas d'indication sur l'état corporel des animaux. Or la maigreur ou l'embonpoint peuvent influencer la morphologie et l'amplitude des ondes électrocardiographiques. Enfin, un monitoring électrocardiographique par Holter aurait permis d'établir la prévalence réelle des arythmies atriales et ventriculaires, mais n'est pas disponible du fait du protocole retenu (étude rétrospective).

En médecine vétérinaire comme en médecine humaine, il est généralement admis qu'une SP sévère doit faire l'objet d'un traitement médical et chirurgical – même pour les cas asymptomatiques. La justification est le risque élevé de dilatation progressive et de diminution de la performance systolique du ventricule droit, donc d'insuffisance cardiaque droite et de décès. La détection précoce des chiens atteints de SP sévère est essentielle, afin d'identifier ceux pouvant bénéficier d'une valvuloplastie pulmonaire par ballonnet. Cette étude souligne que l'auscultation et un ECG permettent de suspecter avec une précision acceptable les SP sévères.

9 mai 2025

5 min

5 min

7 mai 2025

5 min

5 min

6 mai 2025

5 min

5 min

5 mai 2025

4 min

4 min

2 mai 2025

5 min

5 min

30 avril 2025

4 min

4 min