30 juin 2025

3 min

3 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Non seulement plus d'un chien sur deux ayant survécu à une parvovirose reste plus fragiles – au plan gastro-intestinal – que les autres, mais il est également plus souvent victime de troubles d'autres appareils, même plusieurs années après. C'est ce qui ressort d'une étude de cohorte rétrospective canadienne, réalisée auprès des maîtres.

Les auteurs, cliniciens et épidémiologistes de l'université de Saskatchewan (Canada), ont recherché dans les dossiers médicaux des chiens hospitalisés à l'hôpital universitaire ceux qui avaient été victimes de parvovirose. Entre avril 1999 et décembre 2018 et après avoir éliminé les chiens n'ayant pas survécu à l'hospitalisation, ils en retiennent 86, en deux vagues. Il y a eu 44 cas dont l'épisode est survenu avant 2011 et dont les maîtres ont été contactés cette année-là (questionnaire détaillé sur le mode de vie et l'état de santé) et 42 autres, tombés malades avant fin 2018 (maîtres contactés en 2019). Les auteurs ont apparié aux cas < 2011 cinquante-deux chiens témoins, qui avaient été présentés pour vaccination deux semaines avant l'admission du cas, et avaient au plus 6 mois de différence d'âge. Les maîtres des chiens témoins ont aussi été contactés, avec le même délai (7,5 ans après l'épisode/la visite en moyenne) et répondaient au même questionnaire. La proportion de mâles et de chiens de race était la même dans les deux groupes. Pour les cas < 2019, il n'y avait en moyenne que 4 ans entre l'épisode et l'enquête. L'analyse statistique a donc tenu compte de ces différences.

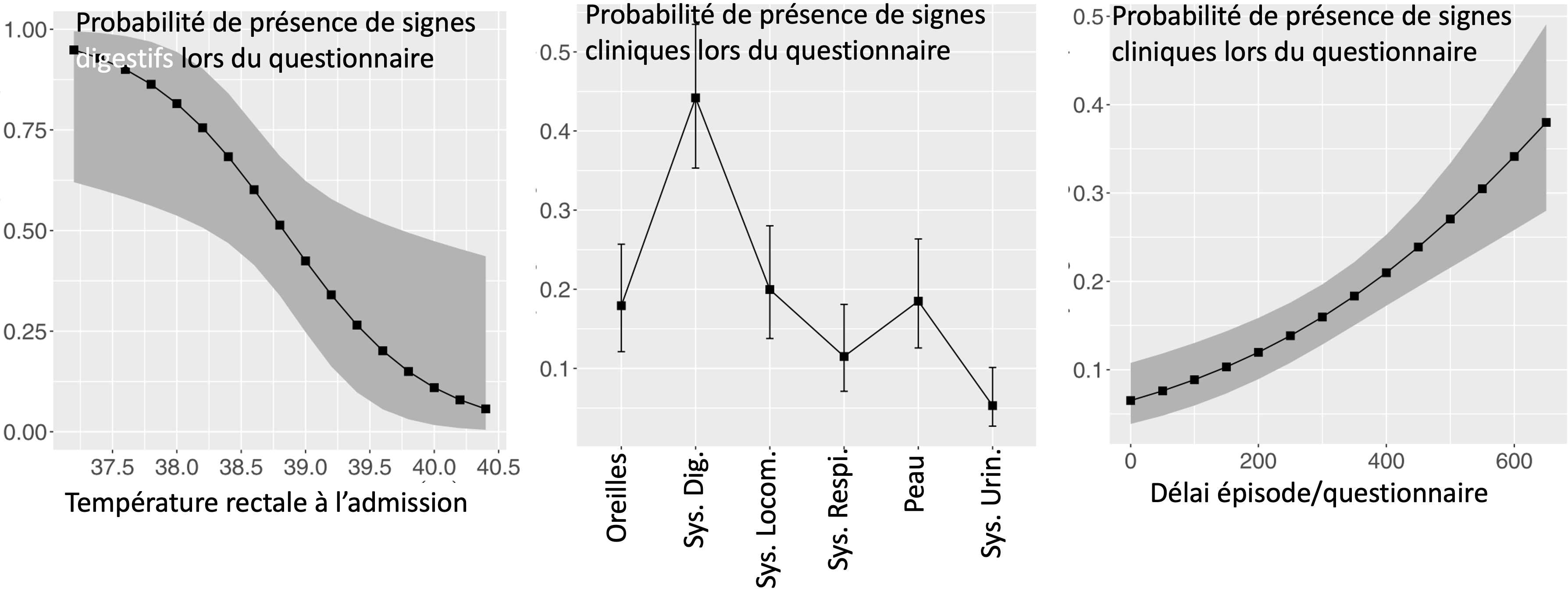

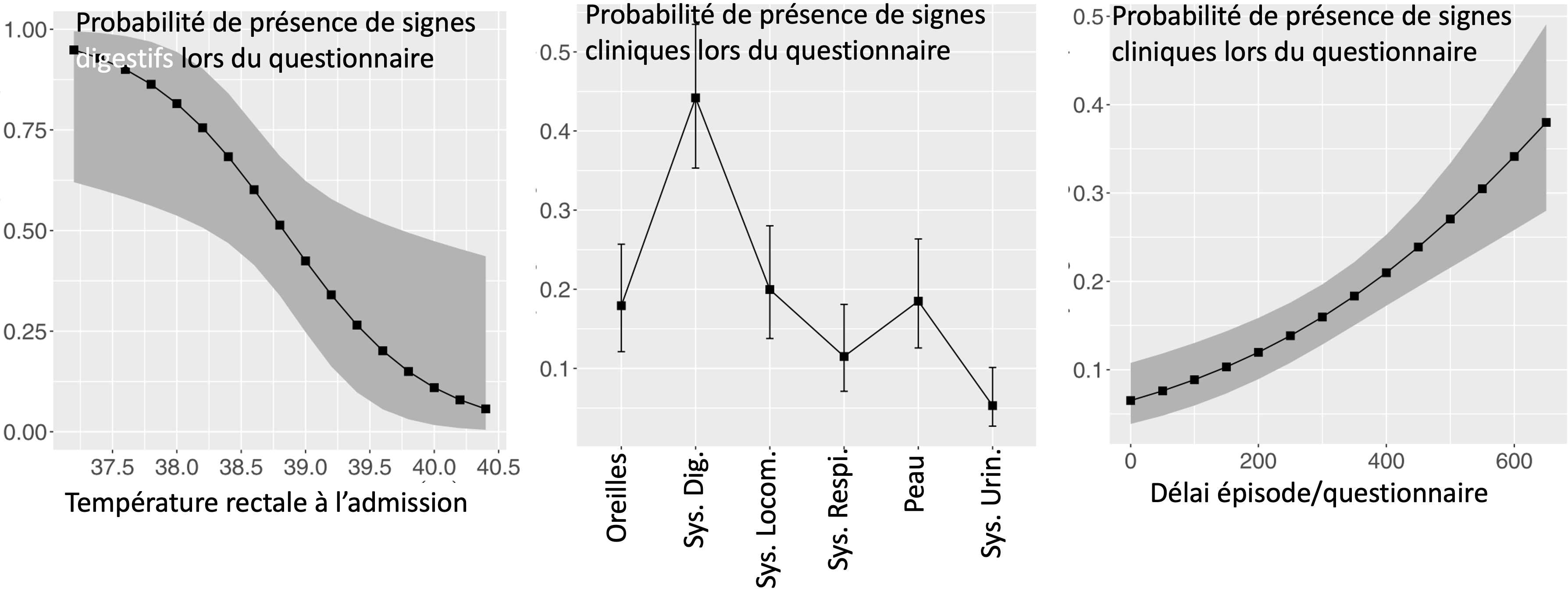

Tous les cas pris ensemble, il y avait une fréquence significativement plus élevée (x 2,3) de troubles gastro-intestinaux chez les chiens ayant eu une parvovirose (57 %) par rapport aux témoins (25 %, p<0,001). Le questionnaire proposait aussi de signaler des troubles concernant cinq autres appareils : « oreilles, système locomoteur, système respiratoire, peau et système urinaire », pour lesquels les maîtres répondaient en présence/absence (de signes cliniques). Après modélisation, les auteurs estiment que « la probabilité qu'il y ait des signes cliniques parmi les 6 appareils est 2,8 fois plus élevée chez les chiens ayant eu la parvovirose que chez les témoins (p<0,001) ». Sans surprise, c'était la présence de signes gastro-intestinaux qui était la plus probable, devant l'appareil locomoteur (voir l'illustration principale). Les signes urinaires étaient ceux de probabilité la plus faible. Il y avait toutefois une association positive entre la probabilité de présence de signes lors de l'enquête et la durée écoulée depuis l'épisode de parvovirose. Cette probabilité était 3,8 fois plus élevée à 600 jours qu'à 100 jours de l'épisode viral. Si le chien ne sortait pas, la probabilité était également significativement plus élevée (x 2,1) que s'il sortait, mais pour les auteurs, cela relève d'un biais d'observation par le maître, qui a plus souvent son animal sous les yeux…

En reprenant le dossier médical des cas, les auteurs ont identifié cinq variables associées au fait de présenter encore des troubles gastro-intestinaux plusieurs années après l'épisode. Les chiens ayant reçu du métoclopramide pendant ces soins avaient une probabilité d'avoir des signes digestifs persistants 2,2 fois plus élevée que ceux n'en ayant pas reçu (p=0,03). Les auteurs estiment que cela relève d'un biais (suspicion d'iléus à l'admission ?) car le nombre de traitements anti-émétiques reçu n'était pas associé à la persistance de signes cliniques digestifs. En revanche, pour les cas admis en hypothermie (critère de sévérité de l'épisode), cette probabilité était 16,6 fois plus élevée (p=0,02) et pour ceux admis en neutropénie (p=0,04). Les auteurs ont aussi croisé le fait d'avoir des signes gastro-intestinaux et d'autres signes (parmi les 5 appareils restants). Ils calculent que les chiens présentant des signes digestifs persistants avaient aussi 1,6 plus de risque d'avoir des signes cliniques récurrents à d'autres localisations.

Au bilan, cette étude confirme que les chiens s'étant remis d'une parvovirose « sont plus susceptibles de souffrir de signes digestifs persistants, lors d'un suivi ultérieur, que des chiens témoins ». Les auteurs précisent tout de même qu'il est logique que des chiens ayant eu le temps de vieillir aient plus de signes cliniques, mais le fait d'avoir inclus un groupe témoin et le fait d'avoir considéré la durée entre l'épisode infectieux et le questionnaire comme une variable dans l'analyse leur fait proposer que leur modèle sous-estime l'impact d'une parvovirose sur la sensibilité à d'autres maladies au cours du vieillissement.

30 juin 2025

3 min

3 min

27 juin 2025

4 min

4 min

26 juin 2025

4 min

4 min

25 juin 2025

6 min

6 min

24 juin 2025

4 min

4 min

23 juin 2025

4 min

4 min