15 juillet 2025

6 min

6 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

30 mars 2021

Insulinome canin : le pronostic est meilleur lors de traitement chirurgical et moins bon en présence de métastases

Les insulinomes, tumeurs pancréatiques sécrétant de l'insuline, restent peu fréquentes chez le chien, et peu étudiées. Pour y remédier, une large étude rétrospective multicentrique a compilé 116 cas sur plus de 10 ans, afin d'en caractériser l'expression clinique et rechercher les facteurs associés au pronostic. Ses résultats sont publiés en libre accès dans le JSAP.

La tumeur touche les cellules béta du pancréas. La sécrétion anormale d'insuline provoque une hypoglycémie, qui entraîne une neuroglycopénie et stimule la sécrétion de catécholamines, à l'origine d'un tableau clinique variable et peu spécifique. L'intermittence des signes cliniques complique encore le diagnostic.

Les cas recrutés ici, dans 6 centres de référés (en Espagne et au Royaume-Uni) sur une période de plus de 10 ans, sont atteints d'un insulinome confirmé à l'histologie (65 % des cas), ou par imagerie médicale, montrant des images compatibles avec la tumeur et associées à une hypoglycémie et une hyperinsulinémie (ou une insulinémie normale).

Hormis les chiens de races croisées (n=32), quelques races sont plus représentées : le westie (n=12), le boxer (12), le springer anglais (9), le berger allemand (5). L'âge médian est de 9 ans, et le poids de 21 kg, ce qui correspond à de précédentes observations rapportant une atteinte plus courante des chiens de moyen ou grand format. 41 % sont des mâles et 59 % des femelles.

Le délai entre l'apparition des signes cliniques et la consultation est variable, de 24h à 2 ans, mais il est de quelques semaines en médiane (1 à 3 mois).

Ces signes sont variés, généralement multiples (un seul signe clinique est présent dans 38 % des cas). Le plus fréquent est une faiblesse (chez 6 chiens sur 10), plus ou moins marquée : généralisée, limitée aux postérieurs ou intolérance à l'effort. Et la combinaison la plus fréquente associe faiblesse et pertes de connaissance.

Des crises épileptiformes sont également fréquentes (34 % des cas), ainsi que des troubles de la vigilance ou du comportement (désorientation, léthargie, anxiété, déambulation…). Trois animaux présentent une dyskinésie paroxystique (ce qui n'avait pas été rapporté jusqu'à présent chez le chien, mais est décrit chez l'homme).

L'examen clinique révèle rarement des anomalies (dans 7 % des cas : par exemple un souffle cardiaque ou une atrophie musculaire), à l'exception des troubles neurologiques, présents chez 28 % des chiens, avec, notamment, une altération de la vigilance (absence de réaction, apathie), des réflexes de retrait et/ou de la réaction à la menace.

Les analyses de sang sont généralement sans anomalie, hormis une hypoglycémie (chez 94 % des chiens) et une hyperinsulinémie. Les quelques cas où la glycémie est normale indiquent qu'en pratique, cette donnée est insuffisante pour écarter l'hypothèse d'un insulinome.

Les examens d'imagerie (échographie abdominale et/ou scanner) détectent le plus souvent une anomalie pancréatique.

9 chiens ont été euthanasiés dans les 24h suivant l'établissement du diagnostic. Et aucun lien significatif avec la présence ou l'absence de signes neurologiques n'est mis en évidence.

Pour les autres chiens, dans un tiers des cas, le traitement est uniquement médical (corticoïdes, diazoxide, lévétiracétam, associé ou non à des mesures diététiques). Il est chirurgical dans les autres, éventuellement suivi d'un traitement médical.

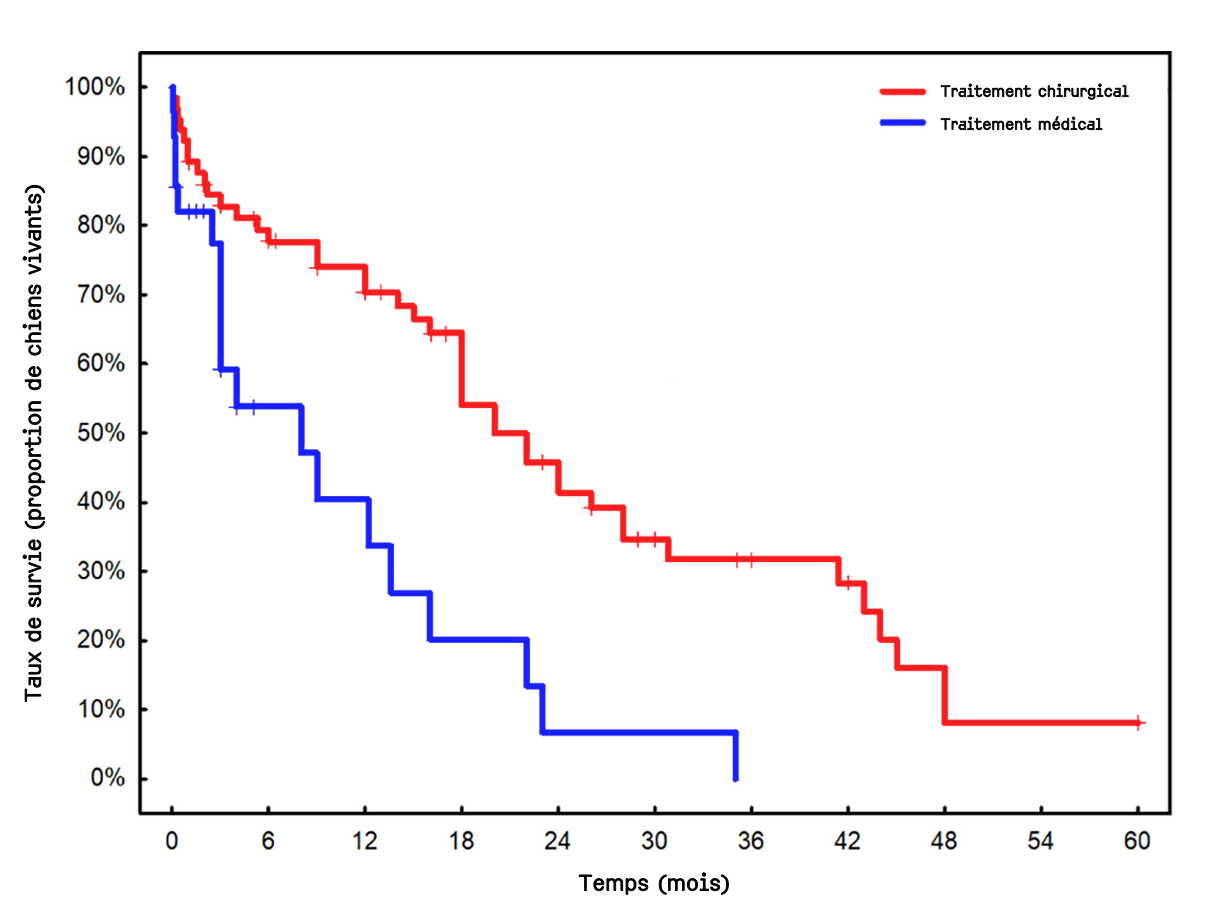

Le suivi des chiens était renseigné pour 93 cas, parmi lesquels 61 étaient décédés à l'issue de la période d'étude. Ces données permettent de montrer que la durée de survie médiane est de 8 mois suite au traitement médical, une longévité significativement inférieure à celle des chiens traités par chirurgie (20 mois).

Dans l'analyse multivariée réalisée, le type de traitement effectué demeure significativement associé au risque de mortalité, la chirurgie réduisant ce risque d'un facteur 3. La proportion de chiens encore en vie après un an est deux fois plus élevée lorsque traités chirurgicalement, et six fois plus élevée après deux ans (voir figure en illustration principale).

Un seul autre paramètre significativement associé à la survie est identifié : la présence de métastases, qui assombrit le pronostic. Des métastases étaient effectivement détectées chez plus de la moitié des chiens (52 %), à l'imagerie médicale ou à la chirurgie lorsque pratiquée (au niveau du pancréas, des ganglions lymphatiques régionaux ou plus distantes). Et indépendamment du traitement, le risque de décès augmente alors de 1,5 à 2 fois. En revanche, la présence de signes neurologiques n'est pas trouvée corrélée au pronostic.

15 juillet 2025

6 min

6 min

11 juillet 2025

4 min

4 min

10 juillet 2025

5 min

5 min

9 juillet 2025

4 min

4 min

8 juillet 2025

6 min

6 min

7 juillet 2025

4 min

4 min