16 mai 2025

10 min

10 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Trois articles scientifiques publiés ces dernières semaines apportent de nouveaux éléments sur la biologie de Leishmania infantum. En particulier sur sa transmission.

Trois publications différentes, issues d'équipes distinctes, ont été publiées ces dernières semaines sur la biologie de Leishmania infantum. Deux concernent sa transmission au chien, la dernière met en évidence l'apparition de résistance à l'allopurinol en cours de traitement.

C’est une équipe brésilienne qui s’est intéressée au rôle possible des tiques dans la transmission de la leishmaniose canine. Dans une région d’enzootie, des chiens soit apportés par leur propriétaire soit errants, ont été anesthésiés, pour collecte de tiques et prise de sang. Vingt-sept des 48 chiens ont fourni 130 Rhipicephalus sanguineus. Les tiques ont été disséquées (prélèvement des glandes salivaires d’une part, des intestins d’autre part). Leurs organes ont été soit mis en culture (5/44 positives), soit soumises à PCR spécifique de Leishmania (25 tiques positives, provenant de 10 chiens). Le séquençage des amplicons de la PCR a confirmé qu’il s’agissait de L. infantum. En parallèle, 34 chiens ont été trouvés positifs en sérologie, PCR ou les deux. Toutes les tiques positives provenaient de chiens parasités. Le fait que la culture fournisse « des formes flagellées viables » est en faveur « du potentiel de cette espèce de tique de transmettre la leishmaniose » canine. Il reste aux auteurs à évaluer pendant combien de temps une tique reste potentiellement infectieuse. En France, R. sanguineus est surtout abondante dans le Sud-Est de la France (Corse incluse).

Une équipe américaine a conservé trois chiots nés d’une mère naturellement infectée (paucisymptomatique) par L. infantum. La portée comptait 15 chiots, mais les 12 autres avaient été sacrifiés dans le cadre d’une étude antérieure (10 infectés sur les 12). Ces trois survivants ont été remis au chenil d’origine de la mère à trois mois d’âge, alors qu’ils ne présentaient aucun signe d’infection (ni en PCR, ni en sérologie). Ils y ont vécu ensemble, laissés tranquilles pendant 6 ans, sauf pour une prise de sang tous les 6 mois. Le chenil était localisé hors de zone à risque de leishmaniose. Pourtant, les trois chiens ont été trouvés positifs en PCR entre 2 et 3 ans, chacun à 6 mois d’intervalle. Par la suite, les trois chiens ont eu des profils sérologiques et PCR totalement différents.

Ainsi, il n’y a pas d’immunotolérance à la suite de l’infection in utero. En revanche, un contrôle négatif à trois mois d’âge ne sera pas forcément prédictif d’un statut indemne. Les auteurs recommandent aux éleveurs de prendre des précaution lors de la mis à la reproduction de chiens leishmaniens.

La première description de résistance à l’allopurinol avérée à la fois par la clinique et in vitro a été publiée cette semaine. Pour évaluer si les rechutes de leishmaniose de chiens traités à l’allopurinol seul (10 mg/kg PO toutes les 12 h) étaient ou non liées à la sélection de résistance, des parasitologistes cliniciens israéliens ont isolé le parasite (aspiration à partir du ganglion lymphatique préscapulaire ou poplité) à partir de 19 chiens médicalement bien suivis.

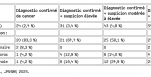

Pour 3 souches du groupe “non traité” et du groupe ”rechute”, la culture a fourni exactement la même cinétique de croissance in vitro. Les auteurs les ont donc ensuite cultivées en présence d’allopurinol, pour évaluer la concentration inhibitrice 50 % (CI50) des 19 souches. Ils observent que les promastigotes du groupe “rechute” ont une CI50 presque cinq fois plus élevée que celle des souches des autres groupes (p=0,01). Les auteurs ont également réalisé le test avec les parasites à l’intérieur de macrophages, in vitro, et obtiennent la même différence. Il n’y avait toutefois pas de relation entre la valeur de la CI50 et la durée du traitement au moment du prélèvement.

Les auteurs préviennent qu’ils ne font que supposer que cette “résistance” est liée à la pression de sélection liée au traitement. Ils conviennent qu’ils ne peuvent pas exclure qu’il s’agisse d’une ré-infection des chiens par une souche résistante. Ils avaient sélectionné les cas suivis en excluant ceux ayant d’autres pathologies (néoplasies), et donc excluent a priori que les rechutes soient liées à une immunodépression. Ils concluent sur l’aspect préoccupant de l’existence de ces résistances, en raison du rôle de réservoir de ces chiens vis-à-vis de leurs congénères, mais aussi de la nature zoonotique de Leishmania infantum.

16 mai 2025

10 min

10 min

15 mai 2025

7 min

7 min

14 mai 2025

3 min

3 min

13 mai 2025

4 min

4 min

12 mai 2025

7 min

7 min

9 mai 2025

5 min

5 min