14 mai 2025

3 min

3 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Les déserts vétérinaires sont déjà une réalité dans certaines zones rurales. Ce phénomène de désertification touche encore davantage les médecins et l'accès aux soins. Entre 2010 et 2024, selon le Conseil National de l'Ordre des Médecins, la densité médicale est en hausse dans 31 départements, alors qu'elle s'est détériorée dans les 69 autres.

Bien entendu, les activités médicales vétérinaires et humaines sont très différentes sur le plan des modes de fonctionnement, des astreintes, des contraintes financières et des modèles économiques. Il est cependant intéressant de regarder les pistes de solution proposées pour lutter contre ces déserts médicaux afin d'en tirer des solutions envisageables pour la médecine vétérinaire.

10 d'entre elles ont été rendues publiques le 28 avril dernier, lors d'une conférence de presse organisée par La Conf'Santé des Jeunes médecins. Ce collectif est une initiative citoyenne dont l'objet est de penser et construire l'avenir de notre système de santé.

Cette alliance a été créée fin 2023 par 4 syndicats d'étudiants et de jeunes médecins, et par l'Institut Santé (IS). Sur son site, l'IS explique qu'il « regroupe des personnalités hautement qualifiées sur l'ensemble des expertises nécessaires mais aussi des personnalités de renom de la société civile qui soutiennent cette refondation ». Il est piloté par Frédéric Bizard, son président fondateur, et cet institut a pour vocation d'apporter des idées sur la refonte de notre système de santé.

La Conf'Santé des Jeunes médecins souhaitait prendre la parole et apporter des idées concrètes dans le cadre des discussions actuelles au parlement sur un texte de loi, baptisé « Loi Garot » (proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane, déposée le 13 février 2025).

Ce projet de loi souhaite s'attaquer à ces déserts médicaux et proposer des mesures plutôt contraignantes pour éviter l'installation dans des zones déjà largement pourvues.

À ce stade, le texte prévoirait également le rétablissement de l'obligation de permanence des soins pour les médecins de ville libéraux ou salariés. Depuis la suppression de cette obligation en 2003, les services d'urgence des hôpitaux se sont engorgés. Selon les députés, le principe du volontariat n'est pas suffisant pour répondre à la demande de soins de la population. Ils citent le Conseil National de l'Ordre des Médecins qui parle de « désengagement des médecins libéraux ». Ainsi, seuls 38,1 % des médecins ont participé à la permanence des soins ambulatoires en 2019.

Le nombre de médecins en activité régulière par habitant en Creuse a diminué de 31 %, quand il augmentait de 16 % dans les Hautes-Alpes. Selon la Cour des comptes, en 2017, dans 45 départements où la population était en hausse, le nombre de médecins était, lui, en baisse. Ces chiffres alarmants masquent également de fortes disparités au sein des départements.

Selon les chiffres du ministère de la santé, la désertification médicale touche désormais près de 9 millions de Français. Pour les 10 % de la population habitant les territoires où l'offre de soins est la plus insuffisante, il faut 11 jours pour obtenir un rendez-vous avec un généraliste et 93 jours pour un gynécologue. Le temps d'attente atteint même 189 jours (plus de 6 mois) pour consulter un ophtalmologue. Cela permet de relativiser les délais pour l'accès aux soins chez les vétérinaires. Chez ces derniers, les délais se comptabilisent bien plus volontiers en heures qu'en jours ou semaines, comme c'est donc régulièrement le cas en médecine humaine.

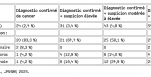

La démographie médicale a été marquée ces vingt dernières années par un fort phénomène de vieillissement. En effet, le nombre de médecins en activité a cru de 10 % entre 2010 et 2024, passant de 215 663 à 237 300, soit pratiquement 2 fois plus que la moyenne de l'augmentation de la population française (0,7 %/an versus 0,4 %/an). Cependant, la proportion des médecins âgés de 60 ans et plus a augmenté, passant de 18 % à 31 % durant cette même période, soit une hausse de 84 % en 14 ans.

La hausse de l'effectif des médecins âgés de 65 à 80 ans et encore en activité est encore plus spectaculaire : elle a été multipliée par 4, passant de 9 451 en 2010 à 39 847 en 2024.

Comme chez les vétérinaires, le nombre de médecins formés ne fait qu'augmenter chaque année. Cette réalité depuis le milieu des années 1990 a permis de dépasser le seuil des 10 000 nouveaux médecins en 2021. Sur la période 2021-2025, le numerus apertus fixe l'objectif à 51 505 étudiants admis en deuxième année de médecine sur la France. Ce nombre croissant de jeunes médecins se traduit par un début de rajeunissement de la population des médecins, dont l'âge moyen est stable sur la période 2010-2024. La proportion des médecins âges de moins de 40 ans a doublé sur cette période.

Néanmoins, cet effort n'est pas suffisant pour les prochaines années et ne permet pas de contrer le vieillissement de la population ainsi que les nombreux départs à la retraite. La situation demeure en forte tension, jusqu'à 2030 au moins.

La Conf'Santé des Jeunes médecins s'attache à prendre en compte les réalités du terrain et les dernières données de la science concernant l'organisation des soins dans les territoires, dans le cadre d'une démarche pragmatique et scientifique. Les réflexions ont abouti à un plan en 10 propositions d'actions fortes pour les années à venir.

Certaines de ces propositions sont déjà connues des vétérinaires, d'autres ne peuvent pas s'appliquer, d'autres méritent d'être partagées.

La proposition 5, qui prévoit de retarder le départ à la retraite des médecins, va plutôt à l'encontre de la tendance générale actuelle d'abaissement de l'âge de la retraite. Selon les estimations, la gestion de la période jusqu'en 2030 n'est possible qu'avec la mobilisation des médecins actifs de plus de 60 ans.

Concrètement, cela passerait par la tenue d'un registre régional pour les identifier et les suivre. Ensuite, il faudrait construire un package puissant de fortes incitations fiscales et sociales. Enfin, il pourrait être opportun de créer un statut de médecin « accueillant » pour assurer une transition progressive avec un jeune médecin en diminuant les contraintes bureaucratiques pour ce dernier.

Plusieurs aides financières nationales et/ou régionales par les Agences Régionales de Santé (ARS) et les collectivités locales existent pour inciter à l'installation des médecins dans les zones sous-denses et créer un choc d'attractivité. Cependant, au bout de 10 ans, il faut bien constater qu'il s'agit d'un échec relatif : 69 % des médecins installés dans ces territoires déclarent que ces aides ont été peu influentes sur leur décision d'installation.

Si elles ne sont pas associées à un accompagnement humain adéquat et à des incitations non financières, ces aides sont nécessaires mais insuffisantes. Les médecins nouvellement installés estiment que pour être efficaces, ces incitations doivent avoir un sens pour eux et un impact positif sur la qualité de vie du praticien et de sa famille.

Ainsi, même si une fois de plus, les situations ne sont pas comparables entre médecine humaine et médecine vétérinaire, cette proposition 8 représente une piste de travail rendue possible chez les vétérinaires par la loi DADDUE de 2020. L'application de la proposition 5 paraît beaucoup moins transposable, car il semble beaucoup moins facile physiquement pour les vétérinaires de poursuivre une activité de praticien rural que pour les médecins !

14 mai 2025

3 min

3 min

13 mai 2025

4 min

4 min

12 mai 2025

7 min

7 min

9 mai 2025

5 min

5 min

7 mai 2025

5 min

5 min