21 août 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

22 août 2025

Giardiose clinique chez le chien : un tiers des cas récidivent, surtout les chiots

La prévalence de la giardiose canine varie considérablement selon les populations étudiées, en particulier leur localisation géographique et l'environnement de vie des chiens. La gravité de l'infection dépend de la virulence du parasite et de l'état de santé de l'animal (immunité, alimentation, comorbidités…), ce qui explique qu'elle peut rester subclinique ou entraîner une diarrhée aiguë, intermittente, chronique…

Mais l'objectif premier de cette étude française était plutôt d'identifier les facteurs de risque de récidive de cette zoonose parasitaire : les auteurs publient leurs conclusions en libre accès dans JSAP.

L'étude a été réalisée à VetAgro Sup (Lyon). Sur la période janvier 2006-juin 2016, 82 cas de giardiose canine clinique y ont été diagnostiqués, sur la base d'un examen parasitologique des selles (flottation fécale) et de signes cliniques compatibles.

Le traitement prescrit comprenait un antiparasitaire efficace contre Giardia duodenalis (fenbendazole à 50 mg/kg/j pendant 3 à 7 jours généralement, associé ou non à du métronidazole à 30 mg/kg/j pendant 8 à 42 jours), éventuellement complété par des mesures d'hygiène. Les traitements adjuvants (autres antibiotiques, prednisolone, probiotiques, changement d'alimentation, etc.) étaient variables selon le cas.

Parmi ces 82 cas, une persistance ou une récidive des signes cliniques (diarrhée) a été observée dans les 6 mois suivant le diagnostic chez 27 (soit 33 %). Une nouvelle coproscopie avait confirmé la présence de Giardia pour chacun d'entre eux.

Chez les 55 autres chiens (cas témoins), la résolution de la diarrhée (n=30) ou une coproscopie négative (n=15) a écarté l'hypothèse d'une récurrence de l'infection.

Les facteurs de risque de l'infection sont largement documentés. Ainsi, son incidence est plus élevée chez les chiots, ce qui est retrouvé ici : l'âge médian des chiens inclus est de 6 mois.

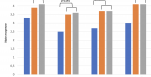

Et le risque de récidive est également plus important chez eux, selon les résultats de la présente étude. Ainsi, l'âge médian des cas est inférieur à celui des témoins (4 mois versus 7 mois, voir figure en illustration principale), et la proportion de chiots de moins de 6 mois est supérieure chez les cas que chez les témoins (67 % vs 45 %).

Ces différences n'atteignent pas le seuil de significativité, mais dans l'analyse multivariée, être âgé de plus de 6 mois au moment du diagnostic est significativement protecteur vis-à-vis du risque de récidive (odds ratio : 0,24).

La race représente également un facteur de risque : les labradors et golden retrievers, déjà surreprésentés initialement (32 % des chiens inclus), sont ensuite significativement plus nombreux parmi les cas de récidive que chez les témoins (56 % versus 20 %). Une telle différence n'est pas observée pour d'autres races fréquentes dans la population initiale (berger allemand, berger australien, border collie, yorkshire…).

Dans l'analyse multivariée, les retrievers restent significativement plus à risque de récidive (OR : 7,75). Les auteurs l'expliquent plutôt par le comportement et le mode de vie de ces chiens (chiens d'assistance, particulièrement sociaux), favorisant l'exposition au parasite, que par une sensibilité plus élevée de ces races.

La proportion de chiens mâles est également supérieure parmi les cas de récidive, mais la différence n'est pas significative.

Initialement, plusieurs paramètres environnementaux sont associés au risque de récidive – ils sont, comme l'âge, des facteurs favorisants connus d'infection –, notamment la vie en collectivité, de manière permanente (hébergement en chenil) ou pendant la journée (chiens d'assistance par exemple), ou la présence d'au moins un autre chien au domicile.

Ces paramètres ne restent pas significatifs dans l'analyse multivariée. Toutefois, les conditions de vie et le contact avec d'autres chiens sont liés, ce qui suggère que cette proximité avec des congénères (notamment des porteurs sains) est davantage à l'origine du risque d'infection et de récidive que l'environnement lui-même (pression parasitaire plus élevée et exposition récurrente aux formes infectieuses).

Plus étonnamment, les paramètres cliniques – type de diarrhée, présentation aiguë ou chronique, vomissements ou perte de poids associés – n'influencent pas le risque de récidive. Un polyparasitisme non plus, bien que présent chez 30 % des chiens ici.

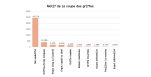

En revanche, la présence d'une entéropathie chronique répondant à l'alimentation (pas des autres formes d'entéropathies chroniques, ni d'autres maladies comme une insuffisance pancréatique) est significativement associée au risque de récidive et le demeure dans l'analyse multivariée (OR : 15,06).

Selon les auteurs, cette affection est ainsi à rechercher lors de giardiose clinique récurrente. Mais il n'est pas établi si l'entéropathie prédispose à la giardiose, ou plutôt l'inverse.

En termes de traitement, l'administration adjuvante de probiotiques est également un facteur significatif de surrisque (OR : 13,28). Mais il est probable que la prescription de probiotiques soit associée à des cas de diarrhée clinique plus sévère, et représente ainsi un indicateur de risque de récidive plutôt qu'un facteur de risque.

Une réinfection peut expliquer cette récurrence (cas de récurrence vraie). Notamment chez les jeunes chiots dont le comportement d'exploration favorise globalement l'exposition aux pathogènes, et dont l'immaturité du système immunitaire favorise l'expression clinique des maladies infectieuses. Pour cette étude, la durée du suivi a volontairement été limitée à 6 mois afin d'éviter un changement d'environnement de vie des chiens pouvant entraîner une réinfection à partir d'une autre source.

Une persistance des signes cliniques peut également découler d'une résistance au traitement (ou d'un manque d'observance de la prescription), d'une dysbiose digestive, d'une baisse d'immunité, qui entretiennent ainsi la chronicité de l'infection. Dans tous les cas, les auteurs rappellent que des mesures environnementales visant à prévenir les recontaminations (mesures d'hygiène, désinfection au besoin) sont essentielles dans la prise en charge des cas de giardiose clinique.

21 août 2025

4 min

4 min

20 août 2025

4 min

4 min

19 août 2025

4 min

4 min

18 août 2025

5 min

5 min

14 août 2025

4 min

4 min