3 septembre 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

4 février 2016

Expérience de praticiens : la pose de stent trachéal en traitement du collapsus trachéal chez le chien

Placer un stent trachéal est une solution thérapeutique envisageable lors de collapsus trachéal provoquant une dyspnée grave. Elle s’effectue sous contrôle fluoroscopique.

Lors de collapsus trachéal, une intervention chirurgicale peut s’envisager lors de gène respiratoire aggravée, malgré le traitement médical, comme souligné dans LeFil du 11 janvier 2016 (Collapsus trachéal : 7 à 9 cas sur 10 répondent au traitement médical).

La pose d’une prothèse endoluminale (stent trachéal) est l’une des techniques les plus récentes. Elle consiste à introduire sous contrôle fluoroscopique un ressort métallique qui se déploie le long de la trachée, la maintenant ouverte pour favoriser le flux d’air.

Pour Roland Rigori (clinique vétérinaire de l’Oiselet à Bourgoin-Jallieu), il y a matière à démystifier cette intervention, à la portée ou déjà proposée par les praticiens qui disposent de l’équipement ad hoc.

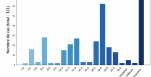

Roland Rigori : « Nous nous sommes intéressés à cette technique suite à l’acquisition au premier semestre 2012 d’une machine polyvalente (Fidex° chez Animage : radio numérique, scanner CBCT, fluoroscopie) nous donnant la possibilité de faire de la fluoroscopie. Nous avons suivi une formation auprès d’un fabricant de ressorts. Et nous posons désormais 3 stents par an en moyenne. »

« L’intervention s’adresse aux cas de dyspnée liée à un collapsus trachéal. Il s’agit généralement de chiens de petit format, plutôt jeunes, qui présentent une aggravation clinique brutale : des difficultés respiratoires graves et persistantes (le chien ne se déplace plus, reste en orthopnée). La taille n’est pas un frein : avec le bon choix de prothèse, nous avons pu traiter des chiens de moins de 1 kg. L’animal doit présenter un bilan cardiovasculaire normal. L’absence de collapsus bronchial associé est contrôlée au préalable par fibroscopie. Car l’intervention libère le passage de l’air dans la trachée mais ne présente pas d’intérêt s’il reste gêné plus profondément. »

« L’intervention en elle-même n’est pas compliquée : elle consiste à implanter le ressort sous fluoroscopie sur un animal anesthésié. Le dispositif se détend naturellement le long de la trachée. Une fibroscopie est immédiatement effectuée, afin d’en vérifier le placement, notamment au niveau du carrefour trachéo-bronchique.

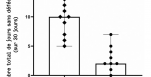

Un cathéter de mesure est introduit dans l’œsophage du chien afin de mesurer la longueur de la trachée. Il est gradué tous les centimètres.

Sur le même chien, le diamètre de la trachée est mesuré en inspiration forcée sous pression positive (20 cm d’eau). Clichés Clinique de l’Oiselet.

C’est, au préalable, la mesure de la trachée par radiographie qui représente une étape clé. Car elle conditionne le choix du stent.

La longueur de la trachée est mesurée à l’aide d’un cathéter de mesure, qui comporte des marques radio-opaques tous les centimètres. Son diamètre – la mesure la plus délicate – est évalué en inspiration forcée en appliquant une légère surpression. Un autre cliché, en fin d’expiration à pression normale, permet d’estimer la longueur du collapsus.

Ces mesures doivent être effectuées de manière rigoureuse. Un stent trop étroit laisse un espace résiduel entre lui et la trachée, propice à l’inflammation. Trop large, il lèse la paroi de la trachée ou se déplie plus longuement qu’escompté et provoque une lésion des tissus bronchiques à son extrémité distale ».

« L’avantage majeur de cette technique est sa facilité de mise en œuvre, dès lors qu’on dispose de l’équipement pour réaliser fibroscopie et fluoroscopie. Elle est rapide et peu invasive. La limite, évidemment, est qu’elle rétablit le flux d’air mais ne traite pas la toux, qui persiste le plus souvent. Un traitement médical reste donc nécessaire ».

« Nous facturons l’intervention (mesures, fourniture et pose du ressort) environ 1800 €. Selon le modèle, le stent coûte 700 à 1000 $ ».

« Ce sont des dispositifs à effet mémoire en alliage de nickel et titane (nitinol). Il en existe deux principaux fabricants : Infiniti medical et Dextronix, avec qui nous avons choisi de travailler pour le bon rapport qualité/prix de leurs implants. La livraison demande malheureusement quelques jours, ce qui nous empêche d’intervenir en urgence car nous ne disposons pas de stock ».

« Les résultats sont spectaculaires sur la dyspnée qui s’améliore très rapidement. Les principales complications que nous rencontrons sont l’apparition de granulomes d’origine inflammatoire aux extrémités de la prothèse – de façon grave dans un cas – détectés au contrôle fibroscopique. Ils sont traités médicalement. Des cas de fracture du stent sont rapportés dans la littérature, mais nous n’en n’avons pas observé jusqu’à présent. Ils peuvent être liés à un mauvais choix de prothèse (rigidité mal adaptée à cause d’un diamètre inadéquat) ».

« L’intervention fait généralement suite à une évolution clinique soudaine du collapsus trachéal, auparavant diagnostiqué et traité médicalement par le vétérinaire traitant. Nous proposons une fibroscopie de contrôle après un ou deux mois pour vérifier la position du stent et l’absence d’inflammation. Ensuite, le cas nécessite un suivi vétérinaire régulier, notamment pour le traitement médical de la toux et les radiographies de contrôle, qui sont du ressort du confrère ».

3 septembre 2025

5 min

5 min

2 septembre 2025

2 min

2 min

1er septembre 2025

4 min

4 min

29 août 2025

5 min

5 min

28 août 2025

4 min

4 min

27 août 2025

6 min

6 min