23 décembre 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

18 mars 2025

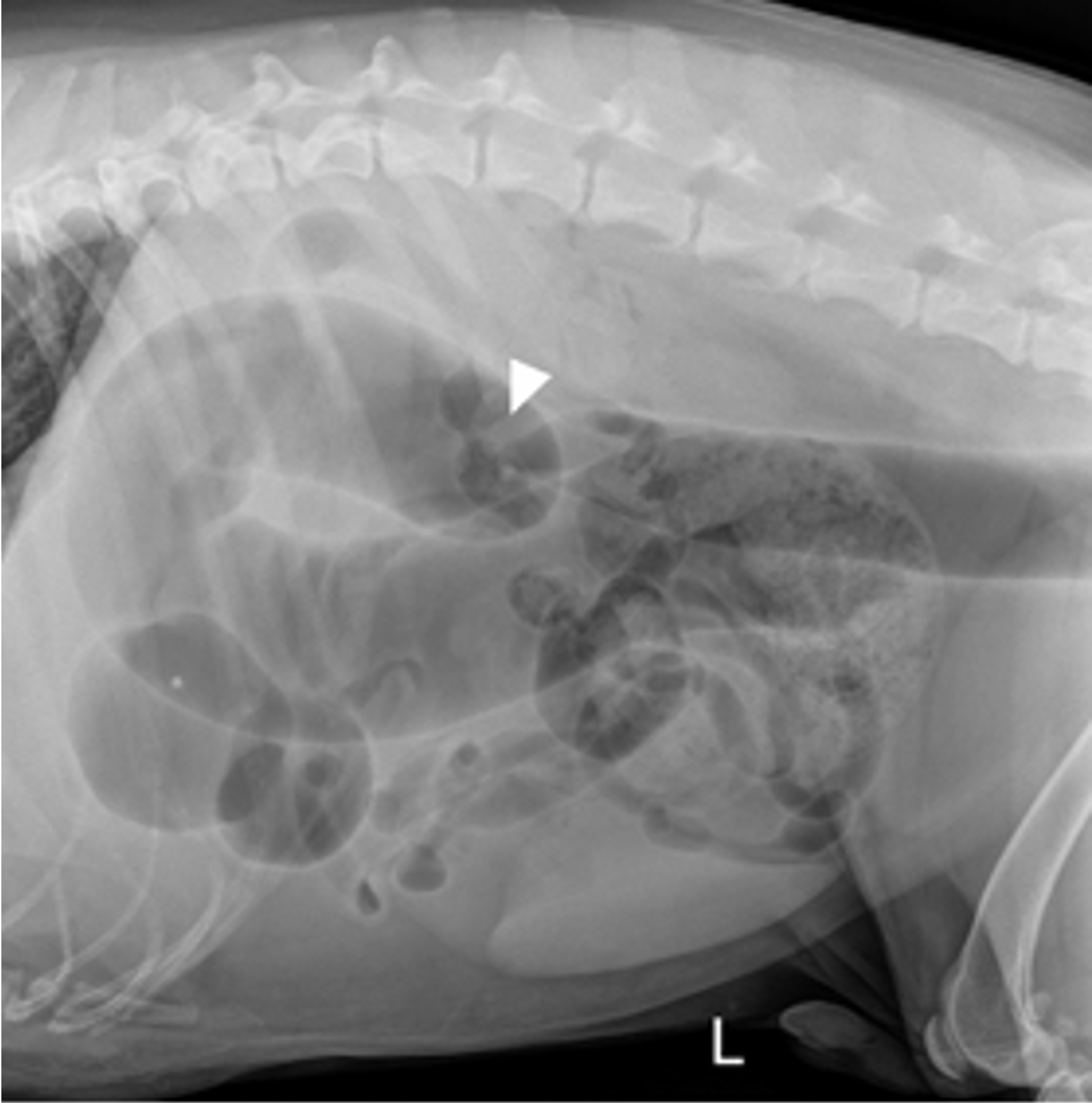

Torsions et volvulus du côlon chez le chien : peu de mortalité, et un bon pronostic à long terme

Les torsions et volvulus intestinaux constituent des urgences chirurgicales. En l'absence d'intervention précoce, l'ischémie puis la nécrose de la portion digestive concernée engendrent une endotoxémie et un choc septique, fatals. Chez le chien, les torsions et volvulus du côlon sont plus rares, et réputés de meilleur pronostic que ceux de l'intestin grêle. Une étude rétrospective américaine détaille la symptomatologie et le pronostic à court et long terme de ces affections, dans un échantillon d'une trentaine de patients.

Ce travail repose sur l'analyse des dossiers médicaux des chiens présentés entre 2014 et 2024 dans trois établissements de soins vétérinaires. Étaient inclus les animaux atteints d'une torsion ou d'un volvulus colique, ayant été opérés, et suivis médicalement pendant 6 mois minimum après la chirurgie. Finalement, 28 chiens d'un âge médian de 7 ans (1 à 11 ans) ont été inclus : 16 mâles, et 12 femelles. Les Labrador (n=9), dogues allemands (n=8) et bergers allemands (n=5) étaient surreprésentés au sein de l'échantillon.

Sur le plan clinique, la majorité des animaux présentaient des symptômes digestifs aigus (n=25). Seuls trois chiens souffraient de troubles digestifs chroniques, ayant connu une aggravation soudaine au moment du diagnostic. Vomissements (n=22), anorexie (n=11), léthargie (n=10), diarrhée (n=10), ténesmes (n=8) étaient cités comme les symptômes les plus fréquents. Les auteurs mentionnent aussi la déshydratation (n=5), l'agitation (n=4), le ptyalisme (n=4), la distension et/ou douleur abdominale (n=3), la dilatation d'anses intestinales (n=3), et la présence de mucus à l'examen rectal (n=2). Tous les animaux ont fait l'objet d'un examen d'imagerie : radio (n=26) ou échographie (n=2). Une distension gazeuse modérée à sévère du côlon était objectivée chez l'ensemble des patients, et près de la moitié (n=13) présentaient également une malposition du caecum et/ou du côlon. L'hémoconcentration représentait l'anomalie biochimique la plus fréquente (n=10/28), suivie par la leucocytose et/ou l'hyperlactatémie (n=7), puis par l'augmentation des ALAT et/ou l'hyperglycémie (n= 4).

Lors de la chirurgie, un épanchement abdominal était observé chez plus d'un tiers des patients. Deux chiens présentaient une thrombose de la vascularisation colique, et deux autres une adénomégalie mésentérique. Deux chiens présentaient par ailleurs des lésions spléniques (saignement actif et/ou masse), et un animal précédemment opéré d'une gastropexie souffrait d'un engouement du côlon à cet endroit. Chez plus du tiers des animaux (n=10), la torsion ou le volvulus avaient guéri spontanée au moment de la chirurgie, avec des séquelles visibles (hémorragies ou suffusions séreuses notamment). Vingt-six chiens ont subi une côlopexie, et deux animaux ont subi une côlectomie subtotale, en raison d'une nécrose étendue de la paroi du côlon ou d'une thrombose de la vascularisation colique. Cinq chiens ont subi une ou plusieurs opérations complémentaires : gastropexie droite (4), entéropexie (2), et splénectomie (2).

Le temps médian d'hospitalisation postopératoire était de 2 jours. Des complications ayant nécessité des soins ont été rencontrées chez neuf chiens : hypoalbuminémie avec œdème des membres pelviens, infection du site opératoire, torsion mésentérique, hémopéritoine, hypotension prolongée et pancréatite. Tous les animaux ont survécu jusqu'à la date programmée de leur sortie, sauf un. Ce dernier avait subi une splénectomie en plus de la côlopexie, en raison d'une rupture de la rate et d'un saignement actif. Après un réveil correct, ce chien est rapidement devenu léthargique, présentant une hypotension et des muqueuses pâles. L'échographie a alors révélé une masse hépatique non décelée lors de la chirurgie, ce qui a motivé une décision d'euthanasie. Un autre chien a été euthanasié au cours de la période de suivi postopératoire, en raison d'un volvulus de l'intestin grêle cette fois, portant le taux de mortalité de la population étudiée à environ 7% (2/28).

Comme le soulignent les auteurs, le faible taux de mortalité observé dans la population étudiée n'a pas permis d'analyser statistiquement les facteurs susceptibles d'influencer l'issue de la chirurgie. L'ensemble des chiens disposant d'un suivi médical postopératoire à 6 mois (n=16) et 12 mois (n=14) étaient encore vivants, suggérant un bon pronostic à long terme.

23 décembre 2025

5 min

5 min

22 décembre 2025

5 min

5 min

19 décembre 2025

5 min

5 min

18 décembre 2025

5 min

5 min

17 décembre 2025

3 min

3 min

16 décembre 2025

5 min

5 min