23 décembre 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

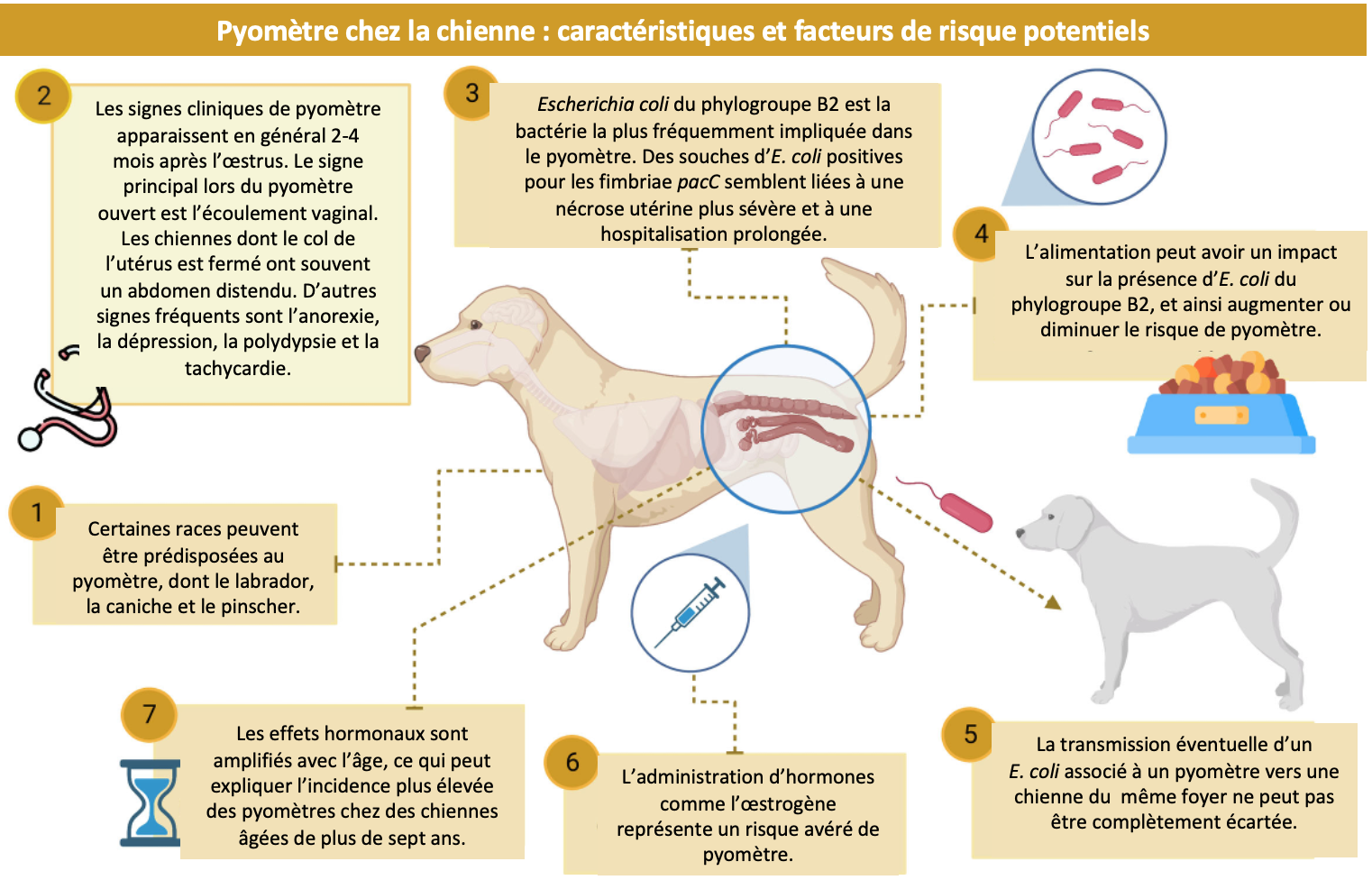

Malgré l'importance du pyomètre canin en clientèle, la compréhension de son épidémiologie et de son étiopathogénie reste limitée. Un article de synthèse, rédigé par une équipe de chercheurs vétérinaires brésiliens, vise à consolider les connaissances actuelles sur le sujet, en mettant un accent particulier sur l'étiologie et l'épidémiologie (voir l'illustration principale).

Le pyomètre est la maladie reproductive la plus répandue chez les chiennes, touchant jusqu'à 25 % des femelles non stérilisées. Le fait qu'il affecte principalement les individus d'âge moyen à plus âgés serait associé à des cycles œstraux répétés, les effets hormonaux s'amplifiant avec l'âge. Pendant le diœstrus, la progestérone améliore l'activité sécrétoire des glandes de l'endomètre, favorise la prolifération de l'endomètre, diminue la contractilité du myomètre et induit la fermeture du col de l'utérus. L'administration de médicaments utilisés pour le contrôle de la reproduction, tels que les progestatifs ou les composés œstrogéniques, est un facteur prédisposant reconnu pour le pyomètre canin. Chez la chienne, l'hyperplasie pseudoplacentaire de l'endomètre est significativement associée au pyomètre, alors que l'hyperplasie kystique de l'endomètre ne l'est pas. Les auteurs suggèrent que la terminologie traditionnelle du “complexe hyperplasie kystique de l'endomètre-pyomètre“ est à présent dépassée. Ils rapportent également une étude décrivant la transmission du pyomètre entre deux chiennes vivant au même foyer. Bien que les mécanismes ne soient pas entièrement compris, ils suggèrent que l'isolement de chiennes en bonne santé cohabitant avec des chiennes présentant des pertes vaginales purulentes puisse prévenir la transmission de la maladie. Quelques études suggèrent que certaines races sont plus sensibles au pyomètre, notamment le labrador, le caniche et le pinscher. Cependant, les prévalences raciales semblent fluctuer en fonction du pays d'étude. Des recherches récentes ont néanmoins identifié chez les golden retrievers une corrélation statistique entre le pyomètre et des changements spécifiques dans le gène ABCC4 situé sur le chromosome 22. Malgré cette constatation, il n'existe aucune preuve définitive de prédisposition raciale au pyomètre.

Escherichia coli est l'un des micro-organismes les plus répandus dans le pyomètre canin, retrouvé dans jusqu'à 90 % des cas. Il a été postulé que ce micro-organisme puisse remonter du rectum à l'utérus, provoquant ainsi cette maladie. La plupart des chiennes atteintes de pyomètre présentent une colonisation intestinale par des E. coli du phylogroupe B2, le même phylogroupe que celui fréquemment isolé du contenu utérin des cas de pyomètre, tandis que les chiennes en bonne santé sont plus souvent colonisées par des souches d'autres phylogroupes. L'alimentation pouvant influencer le taux de colonisation intestinale par les E. coli du phylogroupe B2, les auteurs suggèrent que certains régimes puissent indirectement augmenter le risque de pyomètre. Ils relèvent aussi que la prévalence du gène codant pour les fimbriae de type P (papC) est souvent plus élevée chez les isolats d'E. coli de chiennes atteintes de pyomètre. Ces fimbriae jouent un rôle crucial dans l'adhésion et la colonisation de l'endomètre par E. coli. De plus, les chiennes atteintes de pyomètre causé par des souches d'E. coli PAPc+ présentent un degré plus élevé de nécrose utérine. Autrement dit, des souches d'E. coli possédant des facteurs de virulence spécifiques, peuvent être plus susceptibles de provoquer un pyomètre canin en facilitant la colonisation tissulaire et même en modifiant l'environnement utérin afin de favoriser l'infection. Alors que l'infection dans la plupart des cas provient probablement du tractus gastro-intestinal, la détection de certaines bactéries spécifiques, dont, Brucella abortus, suggère que d'autres voies d'infection (hématogène) sont également possibles (dans les pays où ces bactéries sont encore présentes). Enfin, la confirmation récente de Porphyromonas sp. comme une cause de pyomètre suggère que les bactéries généralement présentes dans la cavité buccale peuvent également induire un pyomètre.

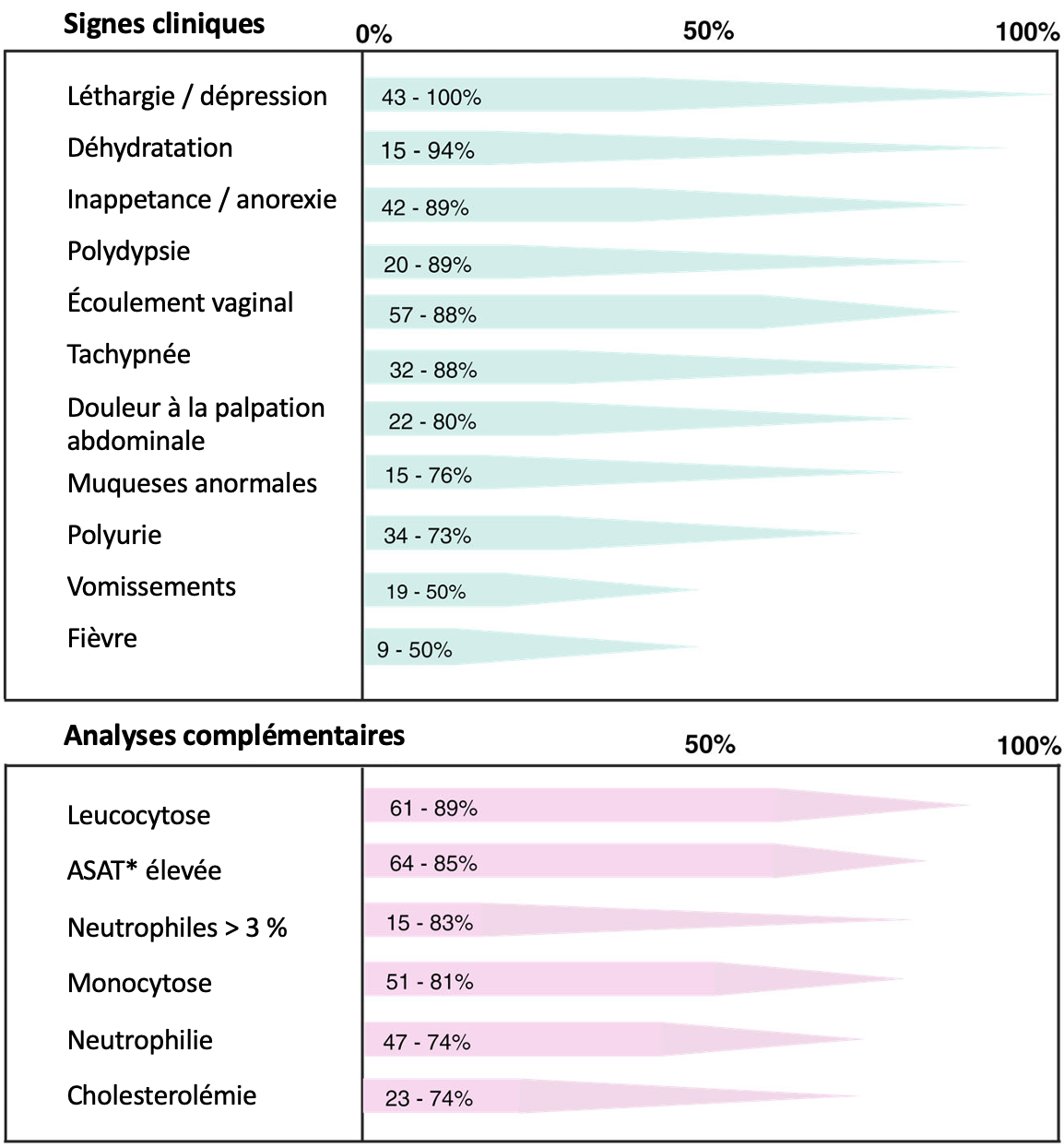

Les signes cliniques en cas de pyomètre sont variables, mais ils comprennent généralement l'inappétence/anorexie, la dépression/léthargie, la polydipsie, la polyurie, la tachycardie et la tachypnée (voir le tableau ci-dessous). Une dépression générale modérée à sévère et des muqueuses pâles sont associées à des périodes d'hospitalisation prolongées. La leucocytose et l'anémie, ainsi que des signes d'azotémie, sont fréquemment observés chez les animaux atteints. En effet, le dysfonctionnement rénal peut résulter d'une endotoxémie, d'un dysfonctionnement glomérulaire, d'une lésion tubulaire rénale ou d'une diminution de la réponse à l'hormone antidiurétique. La protéine C-réactive (CRP) est sans doute le biomarqueur le plus étudié chez les chiennes à pyomètre. Les taux de CRP sont plus élevés chez les chiennes atteintes de pyomètre et de septicémie, par rapport à celles atteintes de mucomètre (bénin). Le taux de CRP a été directement associé à la durée de la période postopératoire, suggérant un rôle pronostique potentiel. Inversement, certains paramètres couramment inclus dans les tests de routine, tels que la créatinine sérique et la gamma-glutamyl transpeptidase urinaire, ne se sont pas révélés cliniquement utiles pour déterminer la gravité du pyomètre ou des lésions rénales des chiennes atteintes.

Principaux signes cliniques et résultats d'analyses chez des chiennes atteintes de pyomètre. *ASAT = aspartate aminotransférase (d'après Xavier et coll., 2023).

La pyomètre est une urgence médicale nécessitant une attention rapide, et l'ovariohystérectomie reste l'option de traitement préférée. Les auteurs notent que les antimicrobiens périopératoires doivent être réservés aux animaux présentant une dépression modérée à sévère. Dans ces cas, l'ampicilline, l'amoxicilline et les sulfamides potentialisées sont des antimicrobiens efficaces pour les cas nécessitant un traitement antibiotique. Le traitement conservateur du pyomètre doit être limité aux jeunes chiennes reproductrices ou lorsque l'anesthésie et la chirurgie ne sont pas réalisables. Il n'est pas recommandé pour les chiennes présentant certains signes cliniques, tels que la fièvre, l'hypothermie, l'insuffisance hépatique et/ou rénale, ou une péritonite suspectée. L'objectif de la prise en charge pharmacologique du pyomètre est d'expulser activement les contenus purulents de l'utérus et d'inhiber la croissance bactérienne, et consiste en l'administration de stéroïdes, d'antimicrobiens et d'antiprogestatifs. L'aglepristone, un bloqueur des récepteurs de la progestérone, et le cloprosténol, un analogue synthétique de la prostaglandine F2 (PGF2), sont couramment utilisés à cet égard. Les chiennes soumises à un traitement pharmacologique doivent être étroitement suivies compte-tenu du risque d'effets secondaires des médicaments et de détérioration rapide de l'état général à cause d'une septicémie ou d'une endotoxémie. En outre, les propriétaires doivent être conscients que la rechute est possible. Les auteurs signalent enfin que, contrairement à ce qui était considéré antérieurement, le traitement médical (réussi) du pyomètre n'a pas d'effets négatifs sur le taux de gestation, ni sur la taille de la portée, selon plusieurs études récentes.

23 décembre 2025

5 min

5 min

22 décembre 2025

5 min

5 min

19 décembre 2025

5 min

5 min

18 décembre 2025

5 min

5 min

17 décembre 2025

3 min

3 min

16 décembre 2025

5 min

5 min