8 juillet 2025

6 min

6 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

24 novembre 2022

Uretère ectopique : le risque d'incontinence postop' augmente avec la gravité de l'incontinence préop'

Une incontinence urinaire est évidemment une vraie problématique pour un propriétaire canin. Lorsqu'elle est la conséquence d'un uretère ectopique congénital, principale cause d'incontinence chez le chiot, la chirurgie correctrice ne permet pas toujours, loin s'en faut, de la traiter totalement.

Selon une étude sur 51 cas, la persistance d'une incontinence après l'intervention concerne plus d'un chien sur deux. Les auteurs (néerlandais) de cette étude en ont donc recherché les facteurs de risque, afin de pouvoir mieux informer le propriétaire en amont de la chirurgie.

L'ectopie urétérale est une malformation du tractus urinaire, caractérisé par un l'abouchement anormal de l'uretère (en diverses localisations). Elle peut être uni- ou bilatérale, et intra- ou extra-murale (lorsque la vessie est totalement court-circuitée). Elle prédispose aux infections urinaires.

Les 51 chiens atteints, et opérés, recrutés pour l'étude devaient disposer d'un suivi post-chirurgical d'au moins 1 an (plus de 6 ans en médiane ici). Ils avaient tous été pris en charge entre 2000 et 2019 à l'hôpital vétérinaire universitaire d'Utrecht ou dans une clinique de référé néerlandaise (De Wagenrenk, Wageningen).

Les cas se répartissent comme suit :

En outre, une dilatation de l'uretère ou du bassinet rénal était présente dans 55 % des cas.

Le labrador est, sans surprise, la race la plus représentée (24 cas ici soit 47 % de l'effectif), devant le golden retriever (5 cas) et le briard (3 cas).

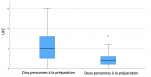

L'incontinence, principal signe clinique de l'anomalie, était également évaluée par gravité (laquelle est indépendante du type d'atteinte), avant et après chirurgie : note sur une échelle de 0 (pas d'incontinence) à 5 (incontinence permanente). Dès la note de 1 (quelques gouttes lorsque la vessie est pleine), l'animal est considéré comme incontinent ici. Avant l'intervention, la note médiane était de 5.

Les résultats montrent que plus de la moitié des chiens présentent une incontinence résiduelle après correction chirurgicale (27 cas sur les 51 soit 53 %). Un traitement médical a toutefois été efficace chez 3 d'entre eux (phénylpropanolamine +/- œstriol), ce qui diminue la proportion à 47 %.

Parmi les critères examinés, 3 sont significativement identifiés comme prédictifs du risque d'incontinence persistante après correction chirurgicale.

La race en revanche, ou une stérilisation précoce, n'est pas identifiée comme facteur de risque dans cette étude. Selon d'autres travaux, le labrador est associé à un meilleur pronostic.

8 juillet 2025

6 min

6 min

7 juillet 2025

4 min

4 min

4 juillet 2025

3 min

3 min

3 juillet 2025

5 min

5 min

2 juillet 2025

4 min

4 min

1er juillet 2025

4 min

4 min