9 juillet 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

9 décembre 2020

Infections félines à Mycobacterium microti : signes peu spécifiques, mais vers un diagnostic in vivo

Début décembre, onze cas d'infection féline à Mycobacterium microti ont été décrits par des spécialistes félins… et des mycobactéries. Le premier cas d'infection féline à M. microti a été décrit en Suisse en 2011, mais les cas de cette publication ont été identifiés entre 2014 et 2019. Ces auteurs y détaillent surtout trois cas, pour lesquels des investigations diagnostiques plus poussées ont été réalisées du vivant des animaux, et pour lesquels ils « disposaient de l'ensemble des éléments anamnestiques et cliniques ». Pour deux de ces cas, le diagnostic ante-mortem a été suivi d'une confirmation nécropsique. Pour le troisième, le diagnostic repose sur les analyses ante-mortem…

Les 11 chats avaient une origine géographique connue, couvrant 7 cantons (Vaud, Berne, Fribourg, Zurich…). Même si les données cliniques n'étaient pas toujours détaillées, pour l'essentiel ces chats présentaient « de gros ganglions lymphatiques mandibulaires, des lésions nodulaires sous-cutanées et une dyspnée ». Pour les 10 cas les mieux renseignés, il y avait « des lésions granulomateuses inflammatoires ». Mais surtout, « la lymphadénopathie concernait toujours au moins un des ganglions mandibulaires, et souvent les ganglions pré-scapulaire ou poplité. Les nodules sous-cutanés sont fréquents sur la face et/ou les membres, et restent localisés ; ils finissaient par s'ulcérer ». Les trois cas les mieux renseignés, tous négatifs aux tests FeLV-FIV, sont détaillés.

Le premier a évolué de 2013 à 2016. Âgé de 7 ans, il sortait beaucoup et présentait lors de la première consultation une hypertrophie de tous les ganglions périphériques (celle du ganglion mandibulaire droit « était présente depuis 2 ans ») et de nombreux nodules sous-cutanés. Il était malgré tout « en bon état général ». Deux cures d'antibiotiques pendant une semaine sur un mois ont réduit le volume des ganglions, mais le chat est revenu en consultation après un mois, en « mauvais état général » et une hypertrophie ganglionnaire généralisée. Malgré des biopsies de nodules, aucun bacille acido-alcoolo-résistant (AAR) n'a été identifié. Traité avec une fluoroquinolone, ce chat est resté en état stable pendant 19 mois, avant de revenir en consultation. Cette fois, un bacille AAR a été détecté à partir de nodules cutanés et la PCR a confirmé la présence d'une mycobactérie du “complexe Tuberculosis” (ce qu'est effectivement M. microti, dont 6 cas humains ont été décrits en France en 2010,). Il a été euthanasié un mois plus tard… le temps pour la bactérie de pousser. Aucun bacille AAR n'a été identifié dans les lésions des organes internes.

Le deuxième cas a eu une évolution plus brève (2015-2016). Il est arrivé en consultation référée à la faculté vétérinaire de Berne pour atteinte respiratoire et perte d'état, fin 2015 (à 5 ans). Il présentait une hypertrophie des ganglions mandibulaires et une bronchopneumonie (radiologie). Il a été rendu au propriétaire avec des antibiotiques de première intention. Son état s'aggravant après 4 jours, de la clindamycine a été prescrite. Deux semaines plus tard, il est revenu en consultation du fait d'une aggravation de son état. Du fait des lésions pulmonaires au scanner, il a été opéré pour biopsies pulmonaires ; ne respirant pas seul au terme de l'anesthésie, il n'a pas été réveillé. Les pièces biopsiées ont fourni un résultat positif (PCR et histologie avec présence de bacilles AAR). Les lésions pulmonaires et lymphatiques observées à l'autopsie sont détaillées.

Le 3e cas a évolué de 2016 à 2019, mais avait été présenté à son vétérinaire traitant pour vaccination (7 ans). Il sortait et chassait. Il ne présentait qu'une légère hypertrophie du ganglion mandibulaire droit. Neuf mois plus tard, le praticien lui trouve une hypertrophie plus marquée, accompagnée d'indurations. Il a été traité à l'amoxicilline pendant 6 jours et trois semaines après le ganglion était revenu à une grosseur normale, selon le propriétaire. Un an plus tard, retour chez le vétérinaire, avec une hypertrophie bilatérale des ganglions mandibulaires. L'animal est rentré chez lui avec AINS et fluoroquinolone (10 jours). Au contrôle 3 semaines plus tard, les ganglions avaient une taille moindre mais étaient toujours hypertrophiés. Une biopsie ganglionnaire a fourni un pus granuleux et la coloration n'a pas détecté de bacilles AAR. Le scanner a identifié des nodules pulmonaires et un nodule sous-cutané proche du masséter gauche. Suspectant une néoplasie avec pneumonie granuleuse, les praticiens ont rendu le chat avec un traitement associant amoxicilline et acide clavulanique du 10 jours. Trois mois plus tard, le praticien a retiré le nodule cutané et en a profité pour biopser le ganglion… La culture est revenue positive pour une mycobactérie du “complexe Tuberculosis”. Le traitement plus classique d'une mycobactériose a été prescrit (azithromycine + ciprofloxacine pour 6 mois et rifampicine sur les 2 premiers mois), mais les maîtres l'ont interrompu après 4 jours (vomissements du chat), avant de le reprendre 3 mois plus tard (20 jours) du fait de l'évolution des ganglions. Cela n'a pas été suivi d'effet visible sur les lésions (ulcération sur le tarse en plus). Les auteurs ont perdu ce chat de leur suivi après 5 mois.

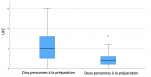

L'une des auteurs de cette série de cas a adapté au chat le test à l'interféron gamma, utilisé pour le diagnostic de la tuberculose chez l'Homme et les bovins. Elle en a validé l'utilité sur une série de cas félins infectés par M. bovis outre-Manche. Des prises de sang étant disponibles pour le premier et le troisième de ces cas, ainsi que pour 14 chats bien portants (témoins). Les deux “cas” ont réagi plus fortement à la tuberculine bovine qu'aviaire ; les témoin n'ont réagi à aucune des deux. Ce qui confirme l'intérêt de ce test en cas de suspicion de mycobactériose du vivant du chat, mais n'exclut pas les tests moléculaires (risque zoonotique, M. bovis et M. caprae « devant avant tout être écartés »). D'autant, soulignent les auteurs, que l'infection par M. microti chez les chats est probablement sous-estimée. « Du fait de l'absence de spécificité des signes cliniques, de la chronicité de la maladie et de la fréquente faible teneur en bacilles dans les lésions, le nombre [de 11 cas en 5 ans] ne reflète probablement pas la réelle étendue du problème, et de nombreux cas pourraient ne pas être détectés ». En France, 37 % des cas d'infection par M. microti identifiés chez des animaux en France entre 2002 et 2015 étaient des chats (principale espèce concernée).

Les trois chats décrit en détail sortaient et chassaient. Pour tenter d'identifier l'origine de la contamination des chats, des rongeurs (campagnols et musaraignes, n=346) ont été piégés entre avril et novembre 2017, dans une zone où 4 cas félins, un cas sur un lama et un autre sur un sanglier avaient été identifiés. Les animaux ont été sacrifiés, autopsiés (aucun ne présentait de lésions granulomateuses) et prélevés pour différentes analyses (PCR, mais aussi culture). Mais aucun n'a fourni de résultat positif pour une mycobactérie du “complexe Tuberculosis”. Quelques sujets ont fourni M. lentiflavum et/ou M. nebraskense. L'origine de la contamination des chats reste donc en suspens.

9 juillet 2025

4 min

4 min

8 juillet 2025

6 min

6 min

7 juillet 2025

4 min

4 min

4 juillet 2025

3 min

3 min

3 juillet 2025

5 min

5 min

2 juillet 2025

4 min

4 min