9 juillet 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Lors des analyses de confirmation par le laboratoire national de référence tuberculose, il arrive qu’à la place de Mycobacterium bovis, ce soit M. microti qui soit identifiée. Le spectre d’hôtes de cette mycobactérie est très large, même si 37 % des cas identifiés entre 2002 et 2015 sont des chats. Le nombre de cas apparaît à présent stable, mais leur dispersion géographique – et l’origine jusque-là inconnue des rares cas humains – imposent la vigilance.

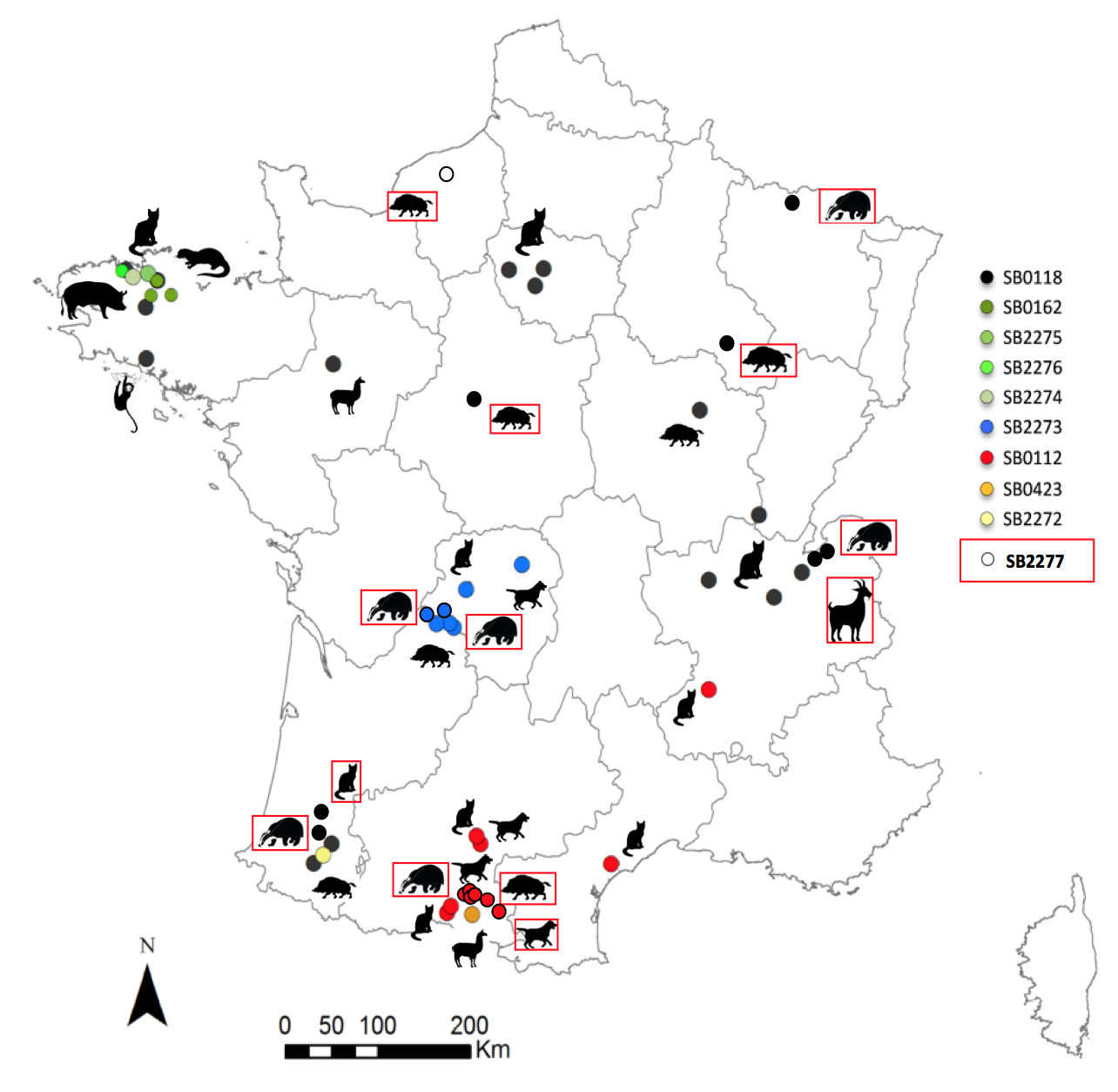

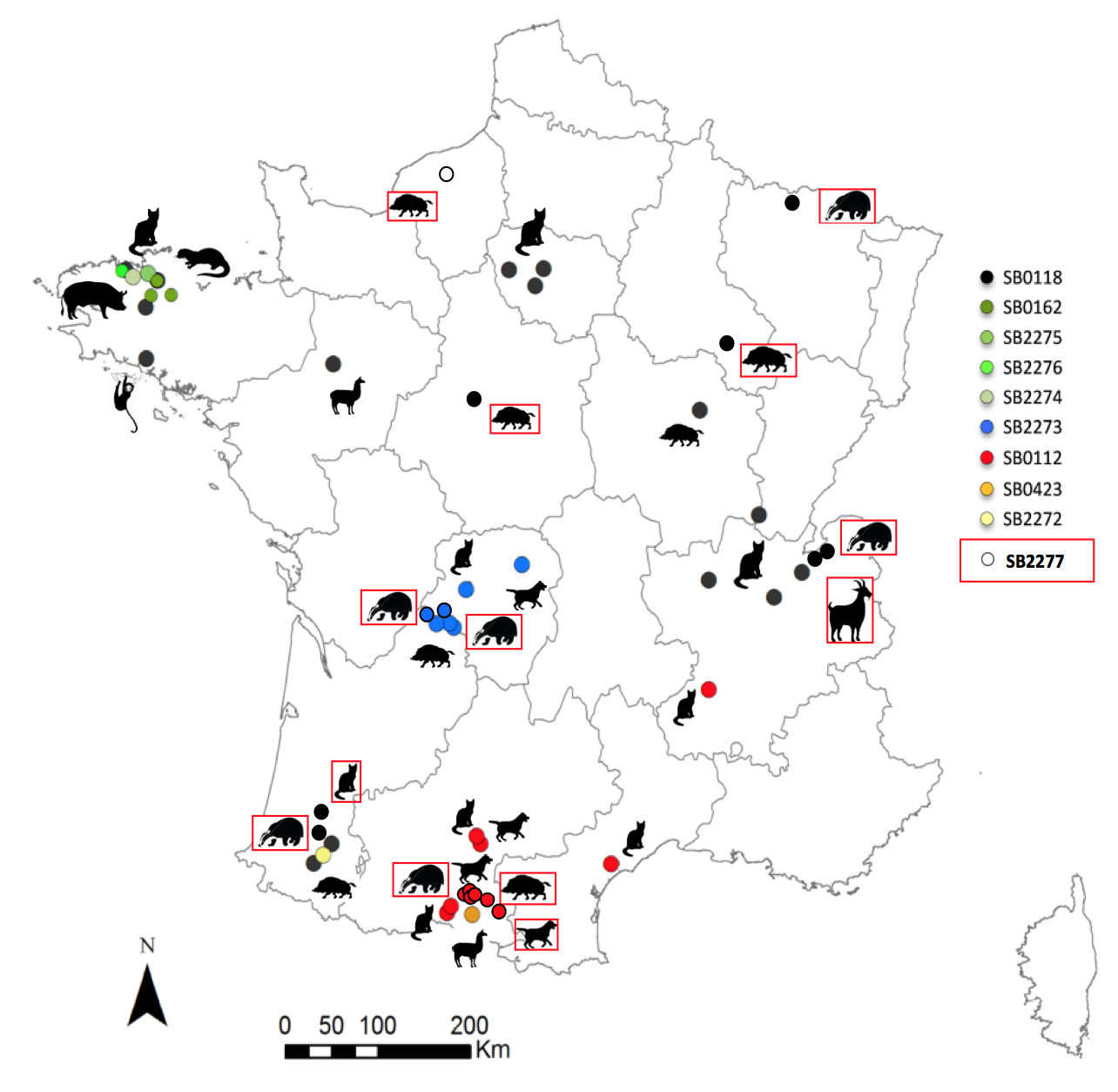

Chats, chiens, blaireaux, lama, chèvre, cochon, ouistiti à toupet, sanglier… La liste des espèces trouvées infectées par Mycobacterium microti en France entre 2002 et 2015 est un inventaire à la Prévert, où la loutre aurait remplacé le raton-laveur. Ce bilan de 55 cas, publié sous forme de poster aux journées de l’association MedVetNet, qui se sont tenues dans les locaux de l’Anses à Maisons-Alfort début octobre, fait état d’une augmentation du nombre de cas d’infections animales à M. microti depuis la mise en œuvre de la PCR sur tous les prélèvements parvenant au laboratoire national de référence (LNR).

Comme son nom l’indique, M. microti a d’abord été identifiée chez des rongeurs (Microtus sp. étant le nom de genre des campagnols), chez qui elle provoque une infection de type tuberculose. Cette bactérie n’est que rarement cultivable (culture positive pour 8 des 35 cas identifiés entre 2002 et 2014 au LNR français), et ne peut être détectée de manière performante que par des méthodes moléculaires ciblant certaines parties du génome, pour l’essentiel par PCR. L’analyse de son génome l’a classée dans le complexe de Mycobacterium tuberculosis. Aujourd’hui, deux grandes catégories de populations sont trouvées infectées : les animaux domestiques d’une part, et la faune sauvage d’autre part.

Sur les 30 cas de tuberculose à M. microti identifiés chez des animaux domestiques depuis 2002, 20 étaient sur des chats, soit les deux tiers. Les chiens trouvés infectés sont moins nombreux (n=4, aucun d’eux n’étant de chasse), et un cochon a également été confirmé infecté dans le Finistère. À noter aussi l’identification de M. microti chez une chèvre en 2015, première description dans cette espèce. C’est dans la faune sauvage que le nombre de cas identifiés est en nette augmentation sur les trois dernières années, en relation avec une plus large application de la PCR sur les prélèvements de cette nature.

Chez les chats, sur les cas français, ce sont les formes cutanées qui dominent (9 des 20 cas), devant les formes pulmonaires (n=5) et les formes digestives (n=3). Les lésions cutanées sont en général des nodules, et la suspicion de tuberculose ayant motivé l’envoi de prélèvements au LNR peut avoir plusieurs origines. « Parfois il s’agit de suspicion du vétérinaire qui nous contacte directement, ou du laboratoire d’analyses qui a eu une PCR positive et nous envoie le prélèvement. Dans d’autres cas, une histologie a été pratiquée et la coloration de Ziehl-Neelsen a révélé la présence de bacilles acido-alcoolo-résistants — mais ce n’est pas la majorité des cas » indique Lorraine Michelet, du LNR tuberculose.

Une revue de la littérature sur la tuberculose féline à M. microti a été publiée par des auteurs suisses en 2011. Elle confirme la dominance des lésions cutanées, nodulaires, dans le tableau lésionnel de cette espèce, avec une localisation majeure sur la tête et les pattes. Ce qui est conforme à une infection lors des activités de prédation, ces zones étant les plus exposées aux morsures de petits rongeurs. Forts de leur propre expérience, où le diagnostic a finalement été établi au terme de deux ans d’errance étiologique, ces auteurs recommandent qu’une « approche diagnostique agressive » soit appliquée à « tous les chats pour lesquelles il y aurait une suspicion, même faible, de mycobactériose ».

Peu de cas d’infections humaines à M. microti sont décrits (une trentaine), chez des patients immunodéprimés comme immunocompétents. Leur origine était jusqu’à présent inconnue. Toutefois, la grande dispersion géographique des cas de tuberculose animale à M. microti et le large spectre d’espèces trouvées infectées – y compris de compagnie – incitent Lorraine Michelet à estimer que « ce sont des facteurs de risque de l’infection humaine, qui restent à mieux évaluer ». De même pour l’épidémiologie de l’infection des petits rongeurs sauvages par M. microti.

9 juillet 2025

4 min

4 min

8 juillet 2025

6 min

6 min

7 juillet 2025

4 min

4 min

4 juillet 2025

3 min

3 min

3 juillet 2025

5 min

5 min

2 juillet 2025

4 min

4 min