9 mai 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

À la surprise de ses auteurs, une étude canadienne valide une grille d'évaluation de la profondeur de sédation chez le chien. Basée sur la notation de 7 paramètres, cette grille utilisée dans le cadre de travaux publiés en 2009 a montré une bonne fiabilité et des résultats cohérents entre évaluateurs. Elle était testée chez 62 chiens dans cette nouvelle étude, publiée en libre accès dans BMC Veterinary Research.

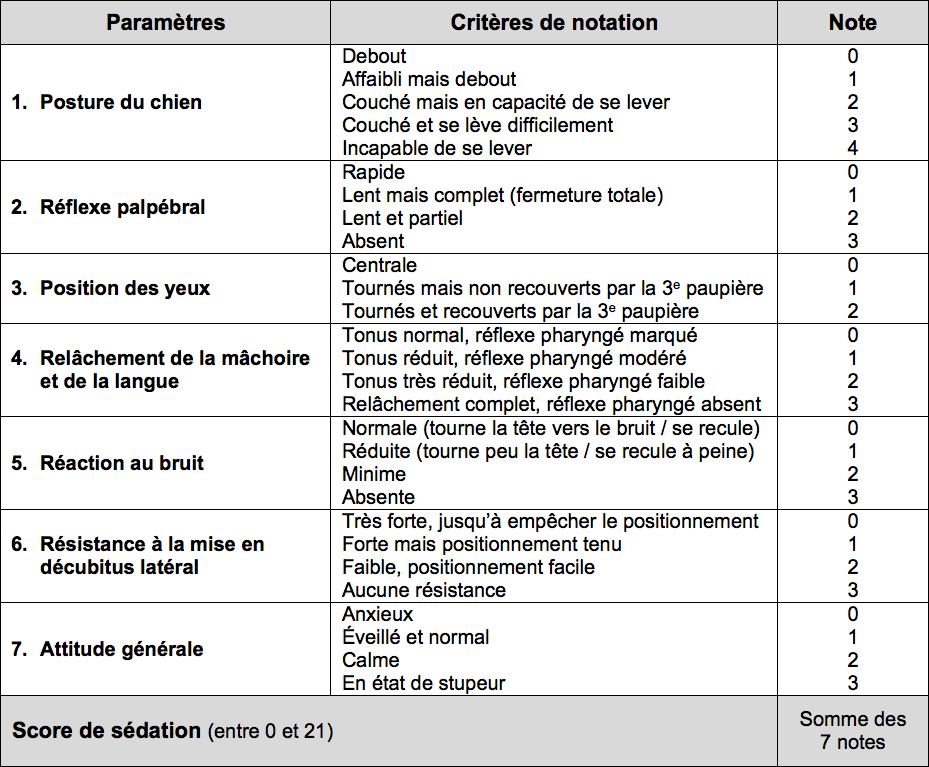

La grille utilisée pour évaluer le niveau de sédation du chien comporte 7 items, notés séparément par l'observateur. Le tableau ci-dessous en propose une traduction. La somme des 7 notes établit le « score de sédation », sur une échelle de 0 (aucune sédation) à 21 (sédation profonde).

Grille de sédation d'après Grint et al. 2009

Critères de notation des 7 paramètres : traduction de la grille présentée dans la publication de l'étude canadienne (Wagner et al. BMC Vet Research. 2017).

La mesure du niveau de sédation des chiens est utilisée dans le cadre de la recherche (notamment pour des études toxicologiques ou d'évaluation de l'efficacité d'un médicament). Mais son usage en environnement clinique est aussi envisagé.

Pour évaluer cette grille, les universitaires de la faculté vétérinaire de Calgary (Canada) ont recruté 62 chiens, sédatés par voie intraveineuse ou intramusculaire suivant des protocoles variés et pour des interventions diverses : tranquillisation avant examen à visée diagnostique ou prémédication dans le cadre d'une anesthésie générale. Les combinaisons de molécules les plus souvent utilisées étaient l'association d'hydromorphone et de dexmédétomidine (20 cas) ou d'acépromazine (36 cas).

Un clinicien notait sur place l'état de sédation de l'animal, avant puis 15 minutes après l'injection. À l'aide d'enregistrements vidéo, 5 techniciens animaliers (non familiarisés avec la démarche) ont aussi procédé, indépendamment et en aveugle, à l'évaluation d'une partie de l'échantillon. La sélection qui leur était soumise (15 vidéos) était représentative de trois niveaux de sédation :

Une version simplifiée de la grille, écartant les items 2 (réflexe palpébral), 4 (mâchoire et réflexe pharyngé) et 6 (décubitus latéral), pour obtenir un score final sur une échelle de 0 à 12, a également été proposée par les auteurs de l'étude. Son utilisation a été testée par 5 autres évaluateurs, étudiants vétérinaires (internes) ou techniciens, à partir des images des 15 mêmes cas.

Les auteurs de l'étude étaient pessimistes quant aux résultats obtenus : ils s'attendaient à une faible capacité de l'outil à distinguer différents niveaux de sédation, et à des variations entre observateurs.

Ils ont finalement validé la grille (dans sa version complète), au vu de « l'excellente » fiabilité des mesures et la très bonne concordance des scores de sédation établis par les différents évaluateurs.

La version simplifiée de la grille a également montré de très bonnes performances et des scores bien corrélés entre évaluateurs ; son usage est trois fois plus rapide (40 secondes contre 128 en moyenne). D'autres études restent maintenant nécessaires pour valider sa capacité à différencier les niveaux de sédation (elle n'a été évaluée qu'à partir de 15 films, préalablement sélectionnés pour représenter 3 niveaux de sédation).

Les résultats montrent l'effet sédatif du traitement chez la grande majorité des chiens. 7 d'entre eux (11 %) n'ont toutefois pas montré d'évolution de leur niveau de sédation (tous traités par voie intramusculaire).

La profondeur de la sédation était supérieure chez les chiens traités par l'association hydromorphone-dexmédétomidine, par comparaison à ceux traités par la combinaison avec l'acépromazine. Mais le pic de sédation avec ce second protocole est plutôt atteint après 30 minutes (et non 15).

Les auteurs de l'étude mentionnent aussi la disparition du réflexe pharyngé et une atonie de la langue chez sept chiens, augmentant le risque de fausse-déglutition. Ces animaux étaient profondément tranquillisés (score de 17 ou 18), tous par une combinaison de dexmédétomidine (et d'hydromorphone, éventuellement de kétamine). Le réflexe palpébral était toutefois conservé chez chacun : il ne présage donc pas du maintien du réflexe pharyngé. Ces observations renforcent l'intérêt d'une administration d'atipamézole après la fin de l'intervention.

9 mai 2025

5 min

5 min

7 mai 2025

5 min

5 min

6 mai 2025

5 min

5 min

5 mai 2025

4 min

4 min

2 mai 2025

5 min

5 min

30 avril 2025

4 min

4 min