1er août 2025

3 min

3 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

27 novembre 2015

Maladies prostatiques : faible incidence, mais prédispositions raciales chez les chiens Franciliens

Une étude rétrospective sur plus de 72 000 chiens mâles examinés à l’ENV d’Alfort présente les incidences des anomalies prostatiques. Ces troubles restent peu fréquents (< 1 % de cette population), mais sont sur-représentés chez 5 races, avec en tête l’American Staffordshire Terrier.

Une étude rétrospective sur les maladies prostatiques portant sur les chien mâles ayant consulté entre le 1er décembre 2002 et le 1er septembre 2009 à l’école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort vient d’être publiée. C’est la première à porter sur un effectif aussi important : 72 300 chiens mâles ont consulté à l’ENVA sur la période considérée.

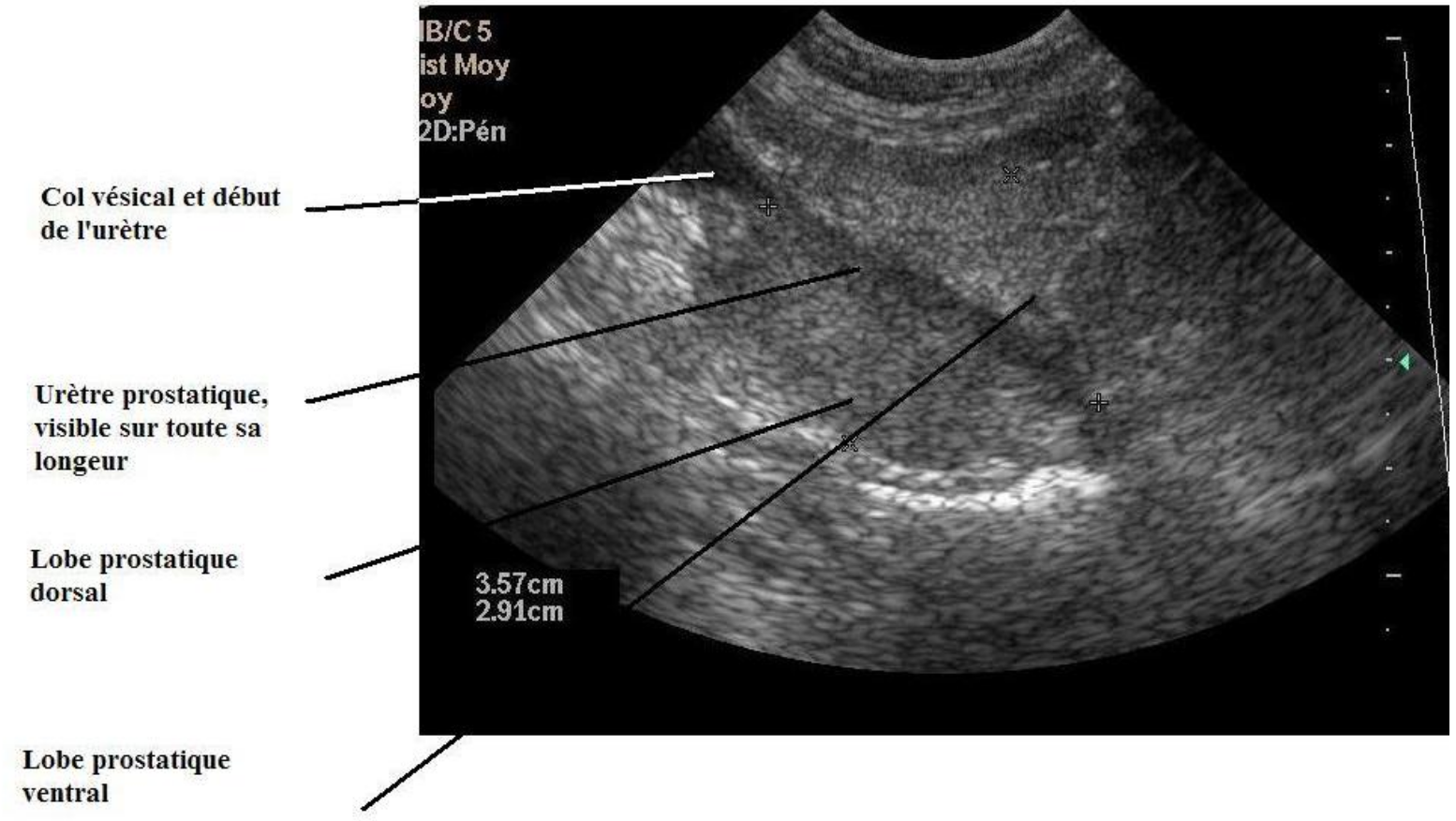

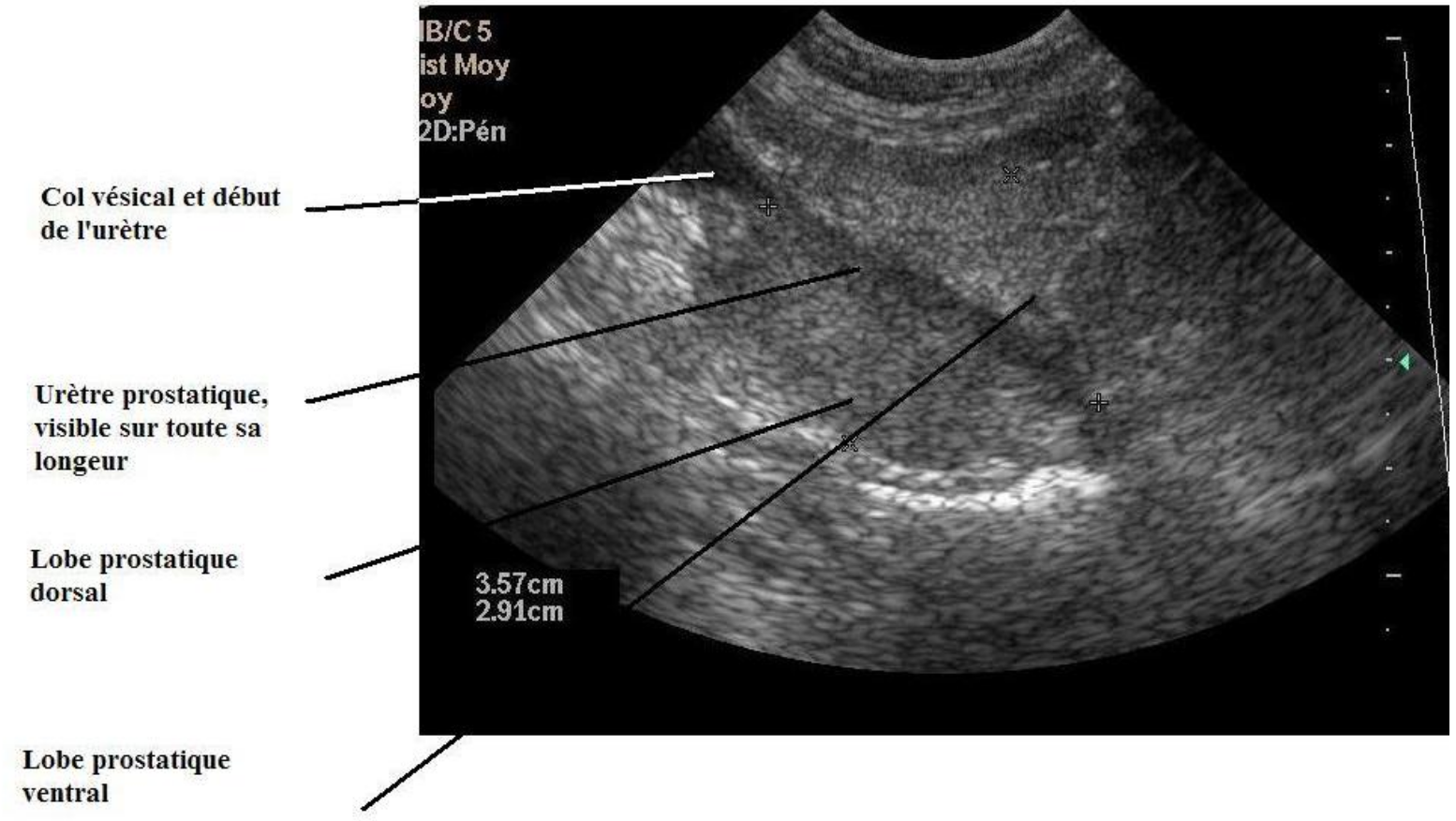

Ses auteurs ont suspecté un « problème prostatique quand au moins les signes cliniques et l’aspect échographique de la prostate étaient évocateurs ». Un cas était considéré comme confirmé lorsque « un diagnostic avait été établi sur une base histologique à partir d’une biopsie prostatique ». Ces chiens provenaient dans leur grande majorité de la région Ile de France. Parmi eux, 418 ont été suspectés d’avoir une maladie prostatique (0,58 %), dont 197 avec un diagnostic de certitude. L’hyperplasie bénigne de la prostate était l’affection la plus fréquente (45,9 % de ces cas), devant la prostatite (38,5 %), avec une différence d’incidence hautement significative (p<0,001). Suivaient, loin derrière, les abcès (7,7 %), les kystes (5,0 %) et les néoplasies (2,6 %). La métaplasie squameuse était de loin l’affection la plus rare (0,2 %).

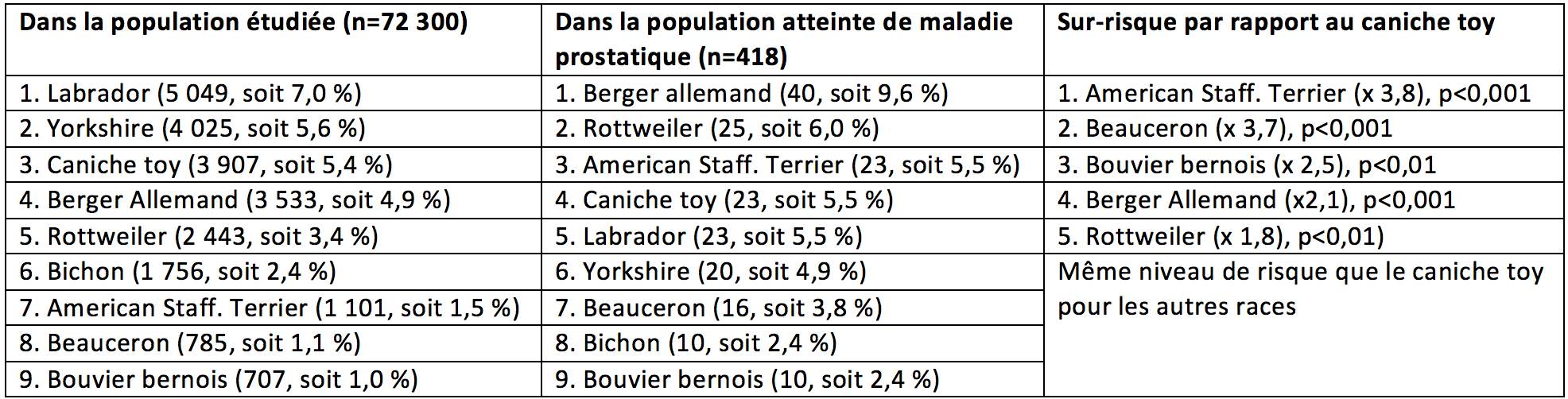

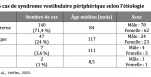

Pour ce qui est des prédispositions raciales, le Berger Allemand est l’un des grands perdants de la loterie prostatique. C’est la première race en termes d’incidence dans la population “malade” (pourtant 4e dans la population étudiée), mais elle apparaît aussi significativement moins souvent atteint d’hyperplasie bénigne que les autres races (p<0,05). “Ses” maladies prostatiques sont donc plus souvent sérieuses. Les deux autres perdants sont l’American Staffordshire Terrier et le Beauceron : par rapport au caniche toy, les sujets de ces races ont respectivement 3,8 et 3,7 fois plus de risque de développer une maladie prostatique (p<0,001 dans les deux cas, voir le tableau ci-dessous).

Classement des races canines, par ordre décroissant de fréquence, dans la population étudiée, celle identifiée comme souffrant de maladie prostatique et en fonction du niveau de sur-risque calculé (d’après Polisca et coll., 2015).

En moyenne, les chiens avec affection prostatique avaient 8,6 ans, mais l’éventail des âges représentés allait de 2 à 21 ans au moment de la consultation. Les abcès surviennent sur des animaux en moyenne plus âgés (10,0 ans), mais cette différence n’est pas significative par rapport aux autres affections. En revanche, les tumeurs surviennent en moyenne (11,2 ans) significativement plus tard que les hyperplasies bénignes et les kystes (8,4 ans et 7,6 ans, respectivement, p=0,018).

Les chiens de plus de 20 kg étaient sur-représentés parmi les chiens à affections prostatiques (p<0,001), probablement en lien avec l’effet race (voir ci-dessus). Cette association était valable pour chacune des affections prostatiques, à l’exception des tumeurs, qui se rencontrent plus fréquemment chez les chiens de moins de 20 kg (p=0,025). La proportion de chiens castrés était plus faible dans la sous-population de chiens à affection prostatique (1,7 %) que dans la population étudiée (4,9 %, p<0,01). La castration apparaît comme protectrice vis-à-vis du risque de trouble prostatique, sauf pour les tumeurs. Un tiers des celle-ci sont observées sur des chiens castrés (contre moins de 6 % des autres affections prostatiques) et deux tiers sur des chiens entiers (contre plus de 94 % pour les autres affections). Cette différence de fréquence des tumeurs chez les chiens castrés est, par rapport à la répartition castrés/entiers des autres affections, hautement significative (p<0,0001).

Les auteurs ont ensuite ségrégé la population de chiens avec maladie prostatique en deux groupes. Celui des chiens ayant consulté pour un problème de fertilité, et qui étaient asymptomatiques au moment de la consultation (mais chez lesquels une affection de la prostate a été détectée), et celui des chiens ayant consulté pour un autre motif, considérés comme a priori symptomatiques. En moyenne, les chiens asymptomatiques à problème étaient plus jeunes que les autres (6,1 et 9,0 années, p<0,0001). Cette différence était également significative pour les prostatites, les abcès et les hyperplasies bénignes. Ce que les auteurs proposent d’expliquer par le fait que la réduction de fertilité puisse être un signe précoce d’affection prostatique, peu exploré chez la majorité des chiens.

D’autant que, chez ces chiens asymptomatiques, les prostatites étaient plus fréquentes que les hyperplasies (64 et 29 % de ces cas, respectivement). Ils proposent donc de recommander, pour les chiens de valeur reproductive élevé, de réaliser à 5 ans une évaluation du sperme et une échographique prostatique, et de renouveler ces examens annuellement, « de manière à détecter des anomalies prostatiques le plus précocement possible ». Pour les autres chiens, ces examens devraient faire partie du bilan gériatrique annuel, « à partir de 6-7 ans ».

1er août 2025

3 min

3 min

31 juillet 2025

5 min

5 min

29 juillet 2025

6 min

6 min

28 juillet 2025

4 min

4 min

25 juillet 2025

5 min

5 min

24 juillet 2025

4 min

4 min