13 février 2026

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

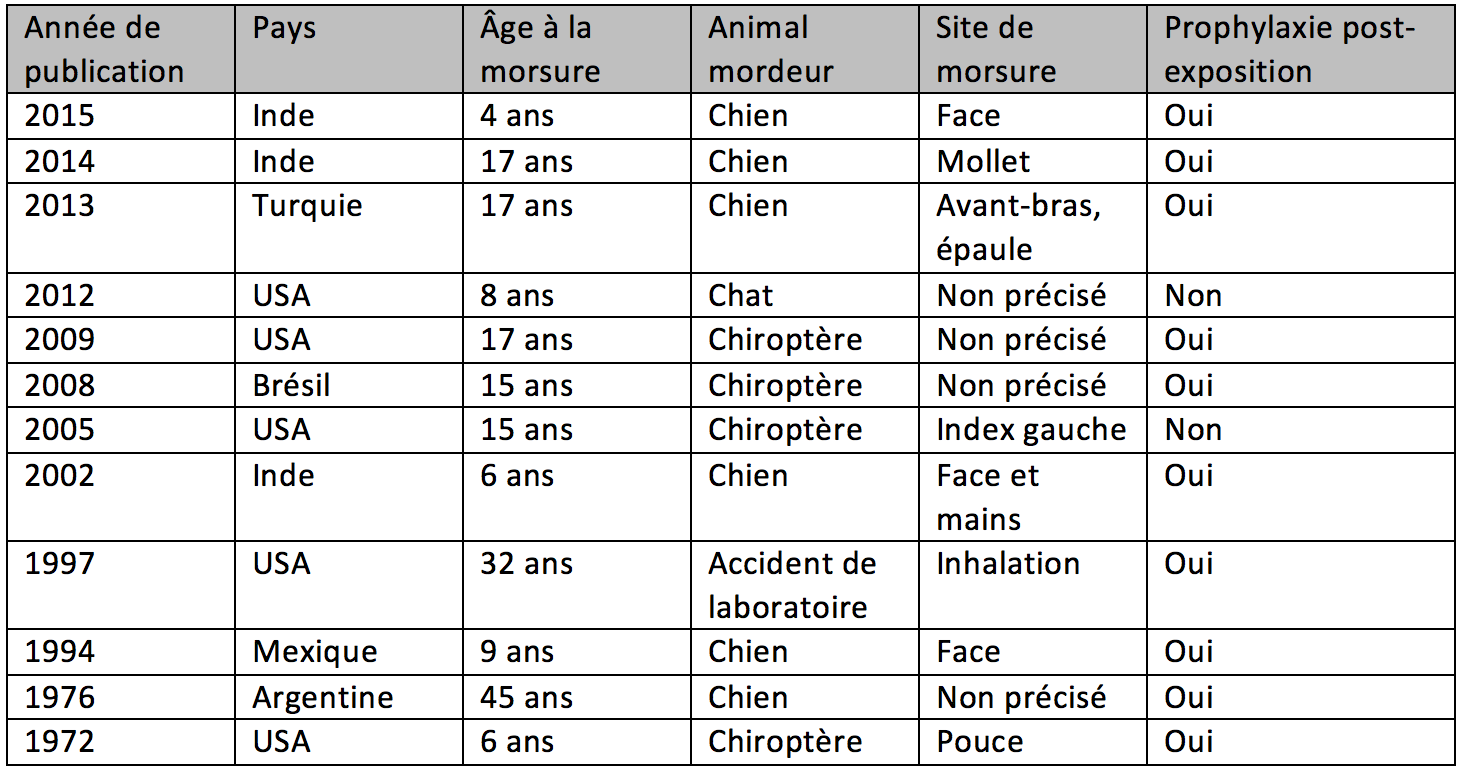

En Inde, un enfant mordu à l’âge de 4 ans et ayant contracté la rage est encore vivant 4,5 ans après… Mais l’encéphalite virale est devenue chronique, et source de tétraparésie. Cas unique dans les annales, il semble qu’il s’agisse d’une infection persistante. C’est le 11e cas documenté de survie à l’infection rabique chez l’Homme.

Faire une publication de portée internationale à partir d’un seul cas clinique n’est pas donné à tous les chercheurs. C’est le cas de neurologues indiens, qui décrivent dans la revue Journal of Clinical Virology le cas d’un enfant de 8 ans ayant survécu plus de 4 ans à l’infection par le virus rabique… Mais au prix de l’évolution, sur 5 ans, de « perturbations neurologiques » très sévères.

À l’âge de 4 ans, cet enfant avait été mordu à la figure par un chien, et avait reçu un traitement prophylactique post-exposition le jour même (et à J3, J7 et J14 après la morsure). Vingt-cinq jours après ce traitement, l’enfant a développé des signes neurologiques (douleurs généralisées, fièvre, épilepsie), tableau clinique qui, conjugué à l’imagerie cérébrale, a fait diagnostiquer une encéphalomyélite aiguë démyélinisante compatible avec la rage. Traité, il est sorti des soins intensifs après 50 jours, pour y retourner 15 jours plus tard, cette fois pour raideur intermittente des membres. Une hémorragie cérébrale a été opérée et l’enfant est à nouveau rentré chez lui au terme de 45 jours d’hospitalisation, sous traitement anti-épileptique à vie, et physiothérapie.

Son état neurologique a été évalué lors de sa dernière sortie de l’hôpital, puis 2 ans plus tard… C’est à cette occasion que le pédiatre a fait effectuer une recherche de virus rabique en RT-PCR sur le liquide céphalo-rachidien (LCR) et sur une biopsie cutanée (réalisée sur la nuque). Toutes deux sont revenues positives du laboratoire d’analyses. Le laboratoire de référence sur la rage a aussi recherché la présence d’anticorps antirabiques dans le LCR : ils y étaient présents à un titre élevé.

En 2014, hospitalisé en neurologie, l'enfant a fait l'objet d'une nouvelle évaluation : son état ne s’était pas amélioré. Il était capable d’ouvrir les yeux, mais pas de vocalisations ni de mouvements volontaires – et était sujet à de fréquentes crises d’épilepsie. Toujours alité, il restait dépendant pour la totalité des activités quotidiennes. Une autre biopsie cutanée s'est révélée positive pour le génome du virus rabique (mais pas le LCR) : la présence du virus 4 ans et demi après la morsure est unique dans la littérature. Le titre en anticorps antirabiques avait chuté dans le LCR de l’enfant, mais restait extrêmement élevé dans le sérum (256 UI/ml). La présence simultanée d’anticorps neutralisants et du génome viral chez cet enfant est aussi un fait nouveau : « cela suggère un processus de persistance ou d’infection subaiguë jamais rapporté à ce jour chez des patients à encéphalite rabique ».

Du fait de cette persistance supposée, la recherche d’ARN viral a été réalisée dans la salive de l’enfant, et a été trouvée négative. Les auteurs proposent que la persistance virale se fasse dans le système nerveux central, mais que les titres élevés en anticorps expliquent l’absence de diffusion du virus au-delà. Ils ont tout de même recommandé aux parents de l’enfant, qui effectuent les soins quotidiens, une vaccination antirabique.

Ce cas est le 11e cas de survie à moyen terme à la rage après l’apparition de signes clinique à être décrit dans la littérature. La compilation de ces cas exceptionnels révèle que dans un petit tiers d’entre eux (4/11), la survie s’est faite sans séquelles. Les autres avaient des séquelles neurologiques modérées à sévères (comme le cas présent). Les morsures à la tête, au cou et aux mains sont classiquement associées à des encéphalites virales à brève période d’incubation. Pourtant, 8 des 11 survivants décrits présentaient de telles morsures.

Aux USA, une prise en charge a été mise en place à partir de 2005 pour les cas cliniques de rage, le ‘Milwaukee Protocol’, qui repose sur l’induction d’un coma artificiel et un soutien intensif aux fonctions vitales. Il avait permis de sauver un adolescent infecté par la morsure d’une chauve-souris (voir le tableau), mais a ensuite été décrié du fait de nombreux échecs. Il a toutefois aussi été mis en œuvre en 2011 sur une fillette de 11 ans en Californie (USA). Présentée aux urgences après une semaine d’évolution de faiblesse, gorge douloureuse et dysphagie, elle a développé une paralysie flaccide et une encéphalite ayant conduit à suspecter la rage.

La confirmation est venue de la détection d’anticorps antirabiques dans le sang et le LCR. Après un coma artificiel de deux semaines et les soins afférents sur 5 semaines, la fillette est sortie de l’hôpital sans séquelles majeures. Elle n’a pas reçu de sérothérapie ni de vaccin antirabique. L’enquête épidémiologique a mis en évidence un contact possible avec des chats errants à l’école de l’enfant (la rage est enzootique aux USA), et 27 chats ont été mis en observation. Un a été perdu pendant cette période, aucun des autres n’a développé de signes de rage. Rien n’a permis d’incriminer un contact avec des chiroptères.

Il reste que ces cas de survie sont exceptionnels : selon l’OIE, la rage fait plus de 70 000 victimes par an dans le monde, en grande majorité des enfants.

13 février 2026

5 min

5 min

12 février 2026

3 min

3 min

11 février 2026

4 min

4 min

10 février 2026

3 min

3 min

9 février 2026

4 min

4 min

6 février 2026

4 min

4 min