22 décembre 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

17 mai 2019

Non, les chiens à robe noire ne sont pas plus à risque de coup de chaleur que ceux à robe claire

Pour évaluer les fondements de la légende urbaine voulant que les Labrador noirs sont plus sensibles à la chaleur que les ivoire, un ensemble d'acteurs de la sélection et de la santé des animaux de travail aux USA ont soumis 16 chiens à un panel de mesures en trois phases. Au bilan, les chiens ayant les deux robes ont les mêmes intervalles de régulation thermique. En clair, les Labradors noirs ne sont pas plus sensibles aux coups de chaleur que les autres. Et pour ces auteurs, cela vaut pour tous les chiens de robe noire.

Comme ils ne pouvaient pas délibérément laisser des chiens dans des voitures au soleil, les auteurs ont retenu un autre mode opératoire. Ils ont préféré exposer des chiens à « un niveau normal de stress thermique : celui induit par l'exercice » physique – au soleil. Le protocole de l'étude était donc a priori simple : faire marcher des chiens en laisse par une journée ensoleillée et réaliser toutes les mesures possibles en lien avec leur thermorégulation. Seize chiens adultes (2,3 ans en moyenne) en bonne santé ont été choisis pour cela : 8 Labrador noirs et 8 sable, provenant tous de deux portées au sein d'un même élevage (« même fond génétique »). L'expérience se déroulait en trois temps :

Quand ils n'étaient pas en promenade, les chiens avaient libre accès à l'eau, et un vétérinaire observait la totalité de la procédure, pour intervenir si besoin.

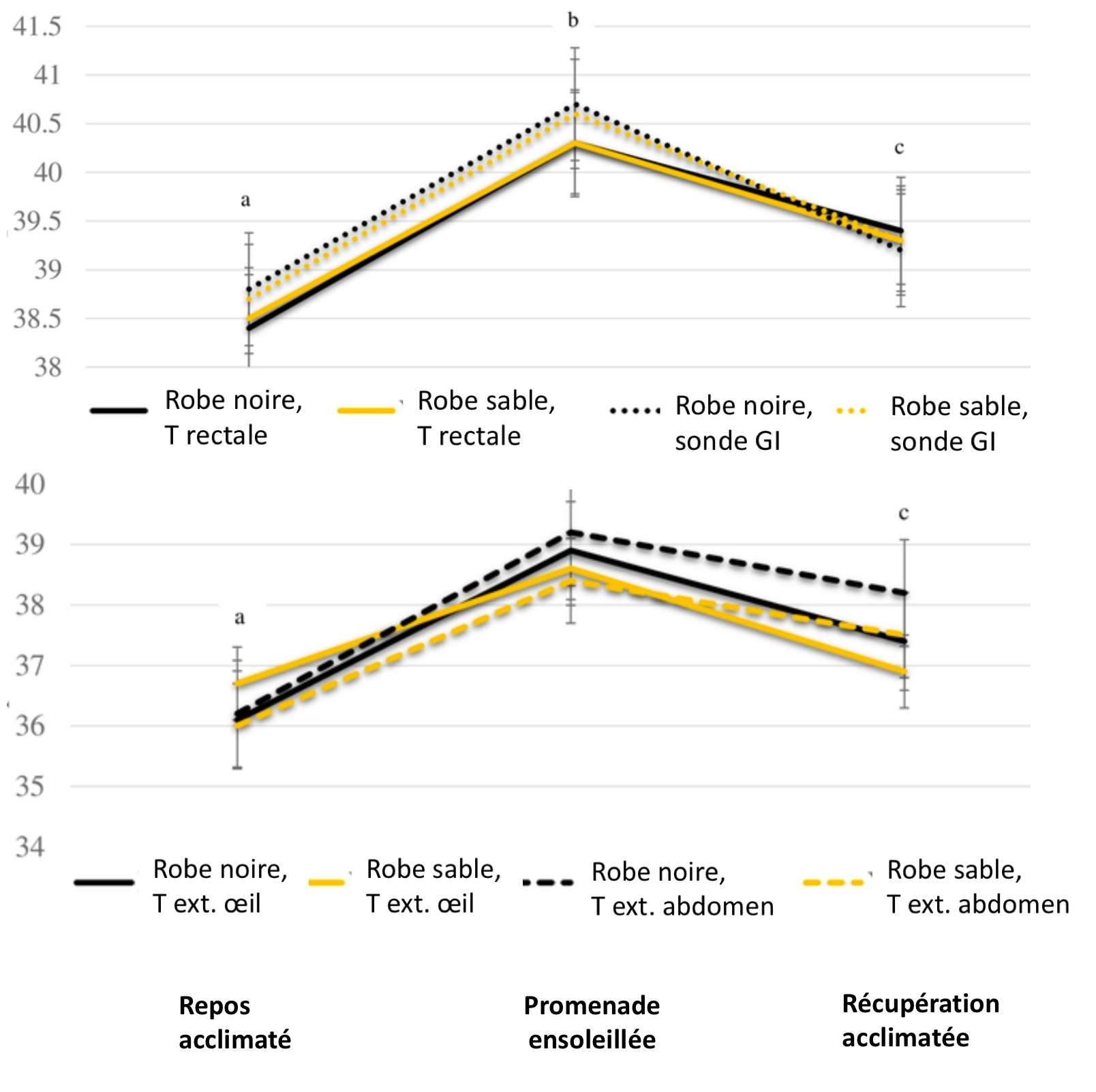

La température interne a été mesurée par une capsule contenant une sonde thermique, administrée par gavage aux animaux 30 minutes avant le premier temps de l'étude, et permettant un enregistrement et une transmission (wifi) continus des données. La température rectale était prise au cours de chacun des temps de l'expérience, ainsi que la température externe de chaque animal, par caméra infra-rouge (image du chien en entier, analyse des données mesurées au coin de l'œil gauche et en partie distale de l'abdomen). Enfin, la fréquence respiratoire était calculée à partir des enregistrements vidéo, là encore sur les trois temps de l'expérience. Pour les trois modes de mesure, il y avait une augmentation hautement significative de la température pendant et au terme de l'exercice (p<0,0001, voir l'illustration principale), de 1,8 à 1,9° C pour la température interne et de 2,8 à 2,9° C pour la température externe (2 points mesurés). Mais il n'y avait aucune différence significative entre les deux groupes de chiens (selon la couleur de la robe) pour l'un ou l'autre des types de mesures. De la même façon, ces températures s'abaissaient avec la phase de récupération. Les fréquences respiratoires suivaient le même profil : « il n'y avait pas de différence dans les effets apparents de la thermorégulation » selon la couleur de robe.

Les auteurs ont analysée les données selon le sexe des animaux (les groupes ont été appariés pour le sexe et l'âge) sans observer d'effet significatif du sexe sur ces paramètres. Ils présentent aussi les données de consommation d'eau en phase de récupération et là encore, il n'y avait pas de différence selon la couleur de la robe des animaux (p=0,56), ni du sexe (p=0,98). « Contrairement à ce qui est considéré comme acquis, tous les chiens ont présenté la même élévation des températures rectale, gastro-intestinale, externe et de la fréquence respiratoire pendant la phase d'exposition au soleil (…). Les chiens de robe noire n'emmagasinent pas plus de chaleur que leurs congénères sable ». En revanche, les 15 minutes de récupération étaient insuffisantes pour 50 (température gastro-intestinale) à 80 % des chiens (température rectale), qui ne revenaient pas à la situation de départ en ce laps de temps.

Les auteurs conviennent que leur étude porte sur un faible nombre d'animaux. Pour avoir une puissance de 80 % et un risque de 5 %, il faudrait refaire l'expérience avec deux groupes de plus de 250 chiens chacun. « C'est au-delà de notre capacité », surtout avec la contrainte d'un mêle fond génétique. Ils espèrent aussi pouvoir la reproduire en ajoutant la fréquence cardiaque parmi les paramètres mesurés.

22 décembre 2025

5 min

5 min

19 décembre 2025

5 min

5 min

18 décembre 2025

5 min

5 min

17 décembre 2025

3 min

3 min

16 décembre 2025

5 min

5 min

15 décembre 2025

3 min

3 min