13 juin 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

6 juillet 2016

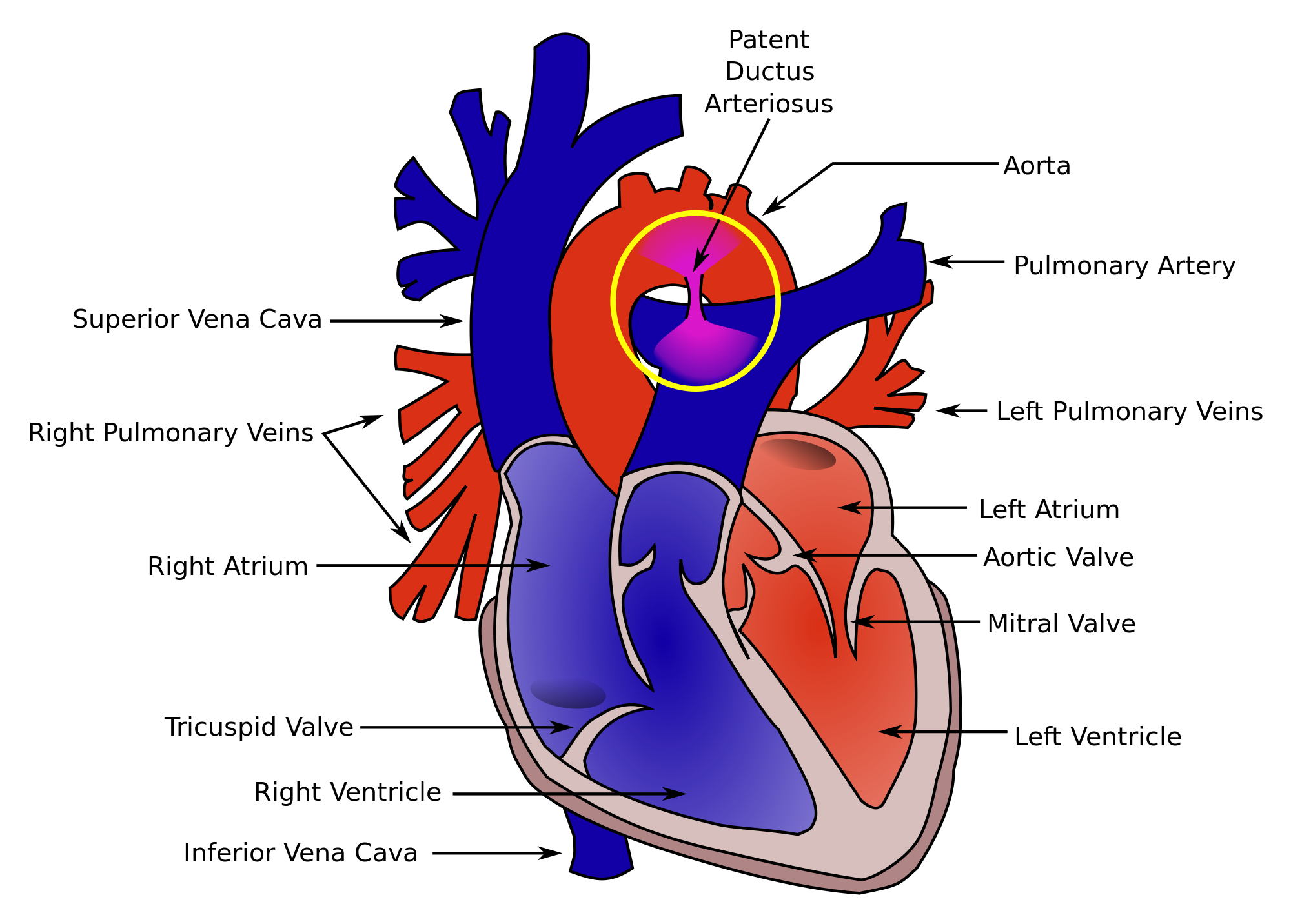

2,5 ans d’espérance de vie pour les chats présentant une persistance du canal artériel

Une étude rétrospective a analysé les symptômes, l’évolution et la durée de survie de 19 cas de persistance du canal artériel (patent ductus arteriosus) félins.

Maladie cardiaque congénitale, la persistance du canal artériel n’est pas fréquemment observée chez le chat. Elle est sans doute sous-diagnostiquée, du fait de répercussions cliniques discrètes.

Une étude rétrospective a été conduite sur 19 cas diagnostiqués dans l’un des trois centres de référés impliqués (au Royaume-Uni), entre 2004 et 2012. Ses résultats sont publiés dans le Veterinary Record de samedi 2 juillet (article en anglais, résumé en libre accès).

Les chats n’étaient pas si jeunes lorsqu’ils ont été référés. Ils avaient moins d’un an pour seulement 11 sur 19. L’âge médian est de 11 mois, mais avec des extrêmes à 3 et 90 mois (soit plus de 7 ans) pour le plus tardif.

Une autre malformation cardiaque était présente dans 6 cas (une communication intraventriculaire pour 3), référés assez logiquement plus rapidement : âge médian 6 mois contre 34 mois (2,8 ans) lorsque la persistance du canal artérielle était isolée.

Dans plus des deux tiers des cas (13/19), le motif de la consultation de référé était la détection d’un souffle cardiaque sans autre signe clinique. En cas de symptômes associés, ils étaient variés (perte de poids, distension abdominale, petit format à la naissance, tachypnée, léthargie, collapsus à l’effort, syncope).

La direction du flux sanguin dans le canal artériel a été établie dans 15 cas (par échocardiographie). Elle était dans le sens gauche-droite le plus souvent (12 cas), plus rarement droite-gauche (2) et bidirectionnelle dans un cas.

Une hypertension artérielle pulmonaire a été mesurée chez 7 chats (37 %). Ceux-ci présentaient plus souvent des symptômes cliniques (léthargie), à l’origine de la consultation.

Aucune prédisposition de sexe n’est notée (contrairement à une étude antérieure qui observait une plus grande proportion de femelles atteintes).

Au plan thérapeutique, une intervention pour fermer le canal artériel a été effectuée chez 6 chats (32 %), par ligature chirurgicale après thoracotomie (5 cas) ou embolisation (1 cas). Les raisons écartant l’opération chez les autres étaient financières ou médicales (faible répercussion hémodynamique, sens droite-gauche du flux sanguin).

À la fin de l’étude, près de la moitié des chats étaient en vie (9/19). Un cinquième de l’effectif (4/19) avait été euthanasié en raison de troubles cardiaques. 3 étaient également morts mais pour un motif autre que cardiaque et 3 n’étaient plus suivis.

La durée du suivi des chats survivants est équivalente à la longévité de ceux décédés pour raison cardiaque : 897 et 898 jours, respectivement, soit environ 2 an et demi.

Parmi les chats opérés, 3 étaient en vie, 1 n’était plus suivi et 2 étaient morts, accidentellement (accident de la route et agression par un chien). La longévité médiane de ces derniers (30 jours) apparaît étonnamment inférieure à celle des chats non opérés (459 jours). Mais le résultat n’est pas significatif. En outre, les chats décédés ne le sont pas pour des raisons liées à la maladie cardiaque. Et, surtout, la moitié d’entre eux étaient encore en vie à la fin de l’étude, ce qui constitue un biais.

Les auteurs rappellent que chez le chien, d’autres travaux ont montré un bénéfice de l’intervention chirurgicale sur l’espérance de vie lors de persistance du canal artériel.

Le devenir des 7 chats présentant une hypertension artérielle pulmonaire est également étudié. 3 étaient en vie et 1 n’était plus suivi à la fin de l’étude. La mort des 3 autres est liée à la pathologie cardiaque. Mais leur longévité ne présente pas de différence significative par comparaison à ceux qui ne présentaient pas d’hypertension.

En revanche, parmi l’ensemble des chats qui n’ont pas survécu (n=7), une longévité médiane significativement plus courte est relevée chez les animaux présentant une autre anomalie congénitale cardiaque concomitante : 8 jours contre 459. Mais les effectifs restent petits et il est fait abstraction, ici, de la cause du décès.

Dans l’éditorial associé à la publication, le spécialiste en cardiologie Jordi López-Alvarez explique que les cardiopathies congénitales félines ne sont pas fréquentes (prévalence estimée entre 0,2 et 15 % selon les publications). Parmi elles, la plus courante est la communication intraventriculaire.

Outre la rareté de la persistance du canal artériel dans cette espèce (19 cas diagnostiqués en 9 ans dans trois centres de référés en cardiologie, ici), il en relève aussi la difficulté diagnostique, notamment par auscultation cardiaque. Chez le chien, le signe clinique le plus manifeste est la présence d’un souffle continu, caractéristique de l’anomalie. Mais il n’apparait pas systématique chez le chat. Dans cette étude rétrospective, les données de l’auscultation thoracique étaient disponibles pour 17 chats. Tous présentaient un souffle cardiaque, mais il n’était continu que chez 6 chats soit 35 % des cas.

13 juin 2025

4 min

4 min

12 juin 2025

4 min

4 min

11 juin 2025

5 min

5 min

10 juin 2025

6 min

6 min

6 juin 2025

4 min

4 min

5 juin 2025

4 min

4 min