28 août 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

25 août 2025

Nombre de cas humains d'échinococcose alvéolaire en France : en croissance, y compris sans signes cliniques

De l'étude rétrospective des cas humains d'échinococcose alvéolaire identifiés en France sur 40 ans, les spécialistes de cette infection retiennent une augmentation du nombre de cas, du nombre de cas asymptomatiques et de la proportion de personnes au « système immunitaire affaibli ».

Entre 1982 et 2021, 906 cas humains d'échinococcose alvéolaire ont été diagnostiqués en France. Bien que la maladie ne soit pas à déclaration obligatoire, un centre national de référence des échinococcoses a été créé en 2012. Comme une partie des données a été collectée rétrospectivement, les auteurs ont divisé les 40 ans d'observation en trois périodes, pour pouvoir comparer incidence, prévalence et autres caractéristiques des patients :

Les auteurs observent aussi que l'âge moyen au diagnostic augmente significativement (p=0,003), passant de 56,3 ans sur la première période à 59,9 ans sur la dernière.

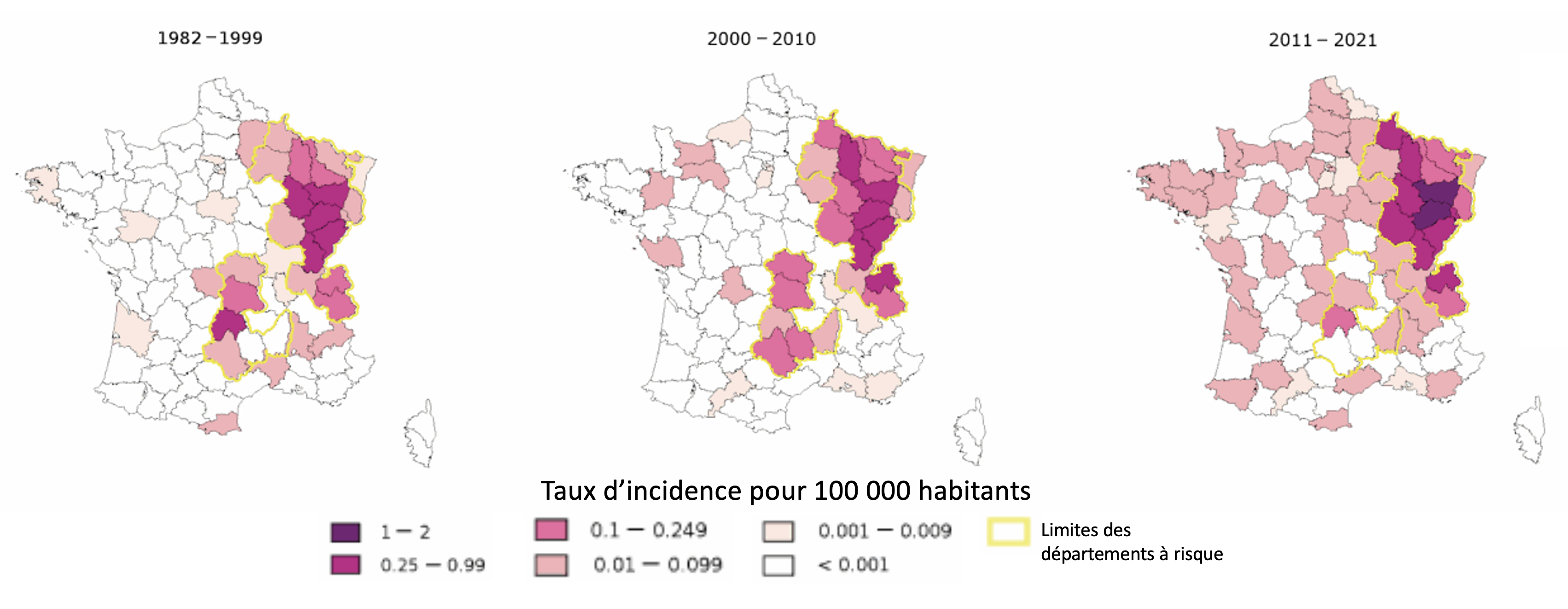

En termes de prévalence, les quatre départements où elle est la plus élevée sont, par ordre décroissant, le Doubs, la Haute-Savoie, les Vosges et la Haute-Saône. Toutefois, des cas ont été diagnostiqués dans 72 des départements métropolitains, couvrant la grande majorité de ce territoire (voir l'illustration principale). Il y a 22 départements à risque, localisés dans l'est et le centre du pays ; 85 % des 906 cas résident dans ces départements. Cependant, « la proportion de patients diagnostiqués dans d'autres départements que ceux à risque a augmenté de manière significative, passant de 7,6 % en 1982-1999 à 24,1 % en 2011-2021 (p < 0,001) ». Et 31 des 136 patients dans ce cas n'avaient jamais fréquenté un département à risque.

L'histoire clinique de près de 90 % des cas est connue. La moitié des cas (50,3 %) ne rapportent qu'un seul signe clinique lors des investigations qui ont conduit au diagnostic (et 56,4 % des cas ont présenté une douleur abdominale, loin devant l'ictère – 27,2 % - et l'hépatomégalie – 20,2 %). Près de la moitié des cas étaient asymptomatiques (découverte accidentelle ou dépistage, réalisé dans l'entourage d'un cas à sa découverte). « La proportion de patients asymptomatiques a augmenté de manière significative, passant de 19,1 % (n = 48) en 1982-1999 à 56,2 % (n = 209) en 2011-2021 (p < 0,001) ».

Sans surprise, la majorité des patients (53,3 %) résidaient en zone rurale au moment du diagnostic, toutefois un peu moins du quart (22,7 %) habitaient en centre-ville. Les rapporteurs notent qu'il y a une augmentation de la représentation des banlieues et des centres-villes au fil du temps. En lien logique avec la résidence rurale, plus du quart des cas (26,9 %) pour lesquels l'activité professionnelle est connue étaient agriculteurs (ou retraités de l'agriculture). La proportion de cette activité parmi les patients décroit sur la période étudiée, mais les auteurs n'ont pas analysé s'il s'agit d'un recul lié à celui du nombre d'exploitants.

Pour ce qui est de l'exposition non professionnelle, près de deux patients sur trois (62,6 %) avaient des loisirs à risque :

Pour ce qui est de la pondération de ces facteurs de risque, les auteurs restent très prudents : « les potagers et les chiens et chats infectés contribuent probablement à la transmission », en lien avec la persistance des œufs de parasites dans le sol et l'étroitesse du contact avec les animaux de compagnie, malgré une prévalence d'infection très faible. Ils préviennent surtout que « l'augmentation du nombre de cas humains enregistrés au fil du temps pourrait être en partie due à la visibilité croissante du centre national de référence. Cependant, la prévalence croissante d'E. multilocularis chez les renards depuis la fin du XX siècle, ainsi que sa propagation à de nouvelles zones expliquent probablement la majeure partie de l'augmentation de l'incidence de l'échinococcose alvéolaire chez l'humain ».

Les auteurs terminent cependant sur une bonne nouvelle : du fait à la fois d'une détection plus précoce et d'une prise en charge thérapeutique plus importante, « la survie des patients a augmenté au cours des 40 années de [l'étude], avec une convergence en France de l'espérance de vie dans la population générale et de l'âge au décès des patients souffrant d'échinococcose alvéolaire ».

28 août 2025

4 min

4 min

27 août 2025

6 min

6 min

26 août 2025

6 min

6 min

22 août 2025

5 min

5 min

21 août 2025

4 min

4 min