26 février 2026

3 min

3 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

27 février 2026

Élections municipales : quelle place des animaux dans les choix de vote ?

Le bien-être animal, « prioritaire pour les électeurs » ? En faisant réaliser à l'Institut Ifop une enquête sur les attentes des Français vis-à-vis de la condition animale, la fondation 30 millions d'amis souhaite alerter les responsables politiques locaux de l'importance de ce sujet et de sa possible incidence sur les votes aux prochaines élections municipales, mi-mars.

Les réponses montrent en effet que la moitié des citoyens (51 %) considèrent que les prises de position ou les mesures annoncées par un candidat en faveur de la cause animale seraient susceptibles de les inciter à voter pour lui ; ils sont même 74 % au sein de la sous-population affiliée au parti écologiste. Pour autant, 57 % estiment que les candidats aux élections ne parlent pas assez, voire pas du tout, de la condition animale dans le cadre de leur campagne.

Cette enquête, réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes les 11-12 février, montre que pour 58 % des répondants, leur municipalité devrait agir de manière importante, voire prioritaire, en faveur de l'intégration de l'animal en ville, et globalement de l'amélioration de la condition animale.

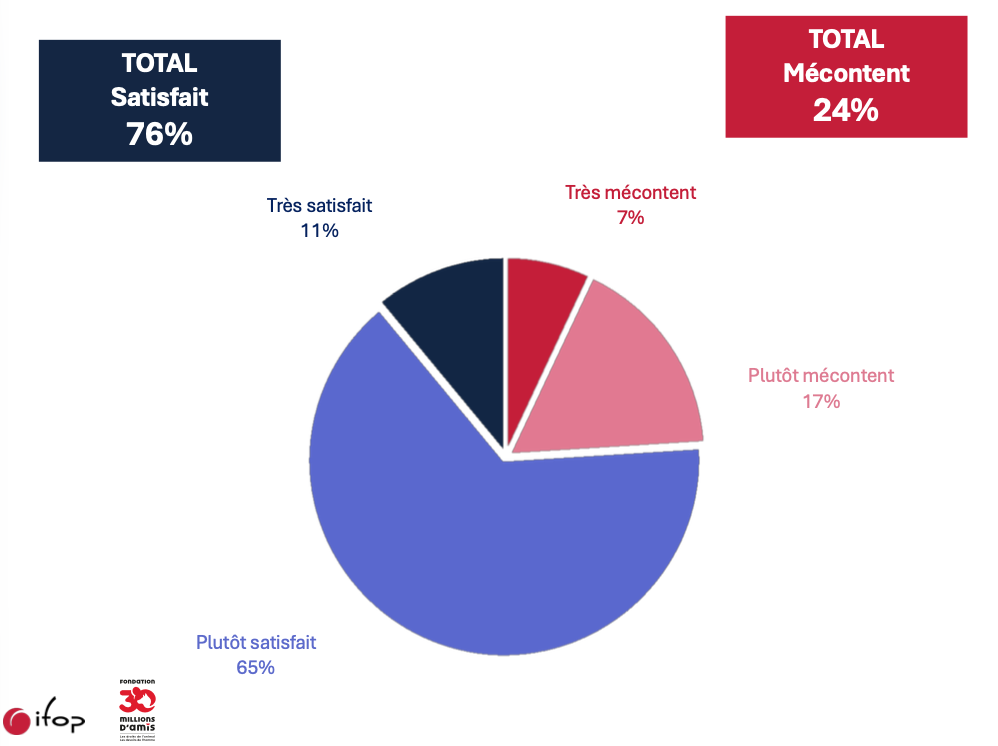

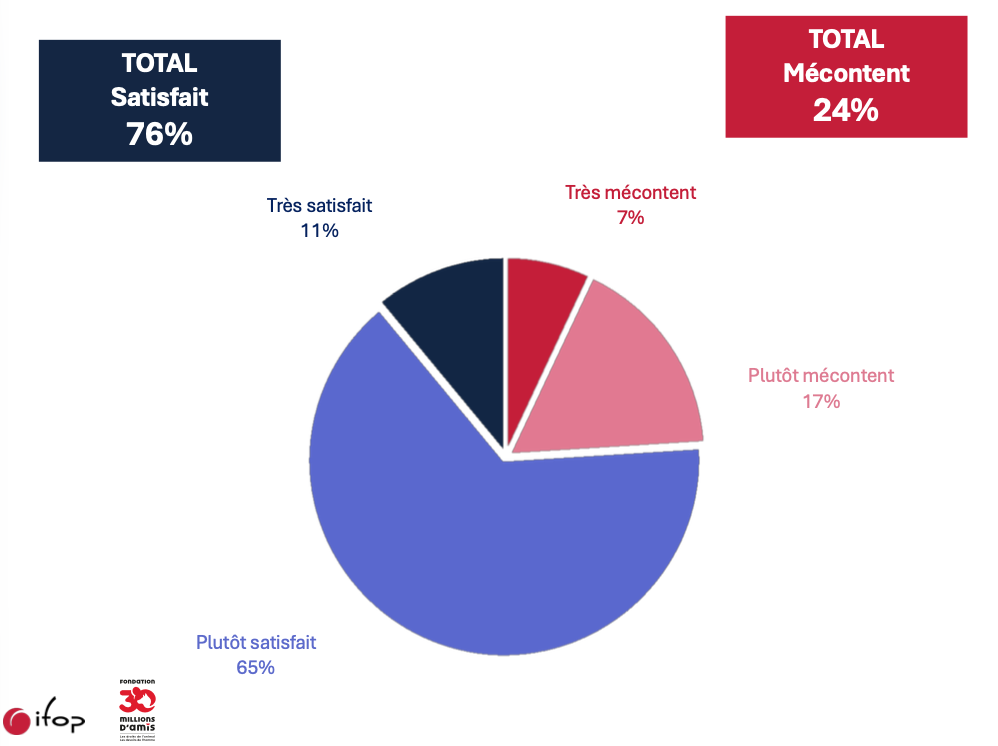

Le travail accompli au cours du dernier mandat (2020-2026) dans les municipalités des répondants est toutefois jugé satisfaisant par les trois-quarts d'entre eux (voir figure en illustration principale). Dans la tranche des 50-64 ans, la proportion atteint 84 % ; elle est la plus faible (63 %) chez les plus jeunes (18-24 ans).

Le sondage questionnait aussi les répondants sur leur adhésion à une liste de mesures à prendre. Et les animaux errants remportent les plus hauts suffrages :

Sensibiliser les habitants (notamment les jeunes générations) au respect des animaux serait profitable en outre pour 84 % des sondés, et 65 % sont en faveur de la nomination d'un élu référent à la condition animale (la proportion atteint 75 % chez les propriétaires d'animaux de compagnie).

Ces réponses sont relativement cohérentes avec celles récoltées par un autre sondage, réalisé fin octobre 2025 par OpinionWay pour Ingenium animalis, la société gestionnaire du fichier I-CAD (1035 répondants).

Dans cette enquête plus étoffée, seul un tiers des répondants au global estiment que leur commune est accueillante pour les animaux et leurs propriétaires (30 à 37 % selon la taille de l'agglomération). Toutefois, ils restent majoritairement satisfaits de la gestion des animaux par leur commune. En particulier :

Parmi les mesures mises en place, les plus fréquentes sont relatives à la gestion des déjections canines, la communication sur les règles d'accès aux espaces publics et l'existence de parcs dédiés aux chiens. Dans un quart des communes, les propriétaires bénéficient de campagnes de sensibilisation à leur responsabilité, et les animaux perdus d'un service d'accueil ou de signalement.

Ces chiffres varient toutefois selon le profil des répondants : les non propriétaires d'animaux sont bien moins nombreux, par exemple, à déclarer que leur commune sensibilise les propriétaires. Il s'agit donc davantage d'impressions que de statistiques objectives.

De même, la moitié des répondants considère que leur commune ne dispose pas de suffisamment d'espaces dédiés ou adaptés aux animaux de compagnie, mais ils sont 59 % à le penser parmi les propriétaires, contre 39 % chez les non propriétaires.

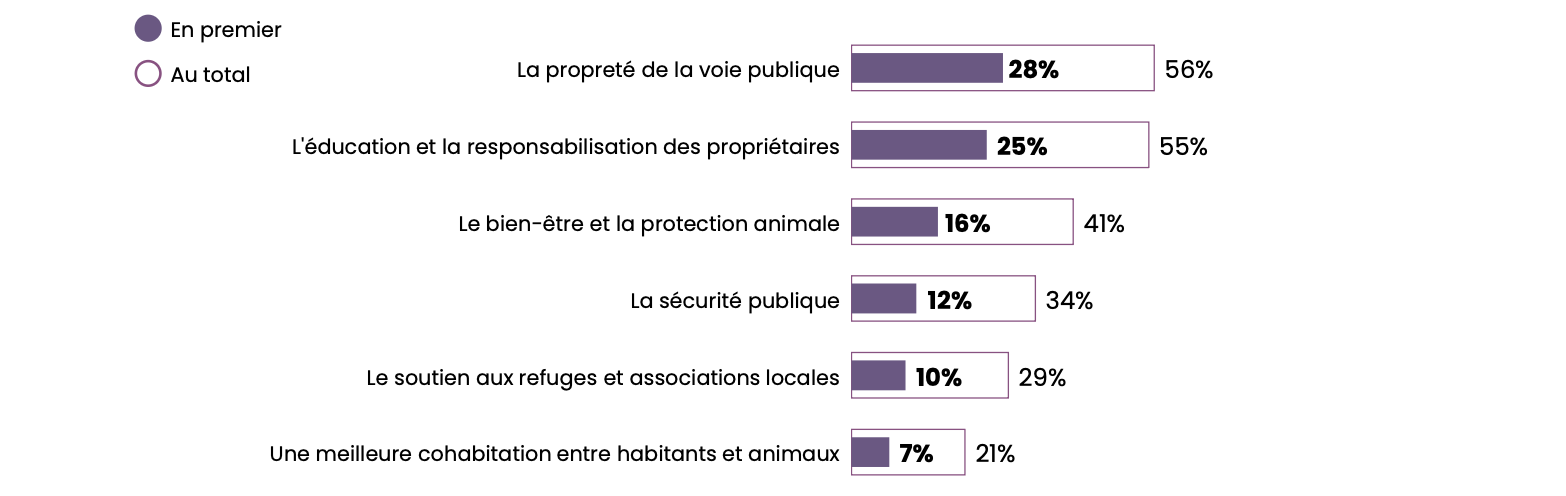

Alors, quelles devraient être les priorités des municipalités en matière de gestion des animaux ? La propreté de la voie publique et la responsabilisation des propriétaires se détachent dans les réponses (voir figure ci-dessous), avec ici encore, logiquement, des disparités de points de vue chez les répondants qui possèdent des animaux ou non. Ainsi, 65 % des non-propriétaires citent la propreté des rues parmi les actions prioritaires (versus 51 % des propriétaires), tandis que 49 % des propriétaires (vs 28 % des autres) mentionnent le bien-être et la protection animale.

Réponses (plusieurs possibles) à la question : « selon vous, quelle devrait être la priorité du maire en matière de gestion des animaux dans votre commune ? ». Sondage OpinionWay pour Ingenium Animalis, 2025.

26 février 2026

3 min

3 min

25 février 2026

4 min

4 min

24 février 2026

4 min

4 min

23 février 2026

4 min

4 min

20 février 2026

4 min

4 min